印度,大众眼里“脏,乱,差”的国度却能在全球粮食市场上扮演"土豪"角色。如今印度已经成为全球主要的粮食出口国之一。

印度有着14亿人口,几乎和中国不相上下,这么多人要吃饭,印度是怎么在满足国内需求的同时,还能大量出口粮食的?

要理解印度的粮食"神话",我们得先回到上世纪60年代。那时的印度刚刚独立不久,国内粮食生产落后,人口却在飞速增长。1965-1966年,印度遭遇了严重的旱灾,全国多地爆发饥荒,不得不向美国等国家乞求粮食援助。美国总统约翰逊当时甚至嘲讽印度人:"先把饭吃了再谈其他。"这种屈辱深深刺痛了印度人的自尊心。

因此,印度政府下定决心,全面推行"绿色革命"。这场革命的核心是引进高产农作物品种,大力推广现代农业技术和化肥使用。

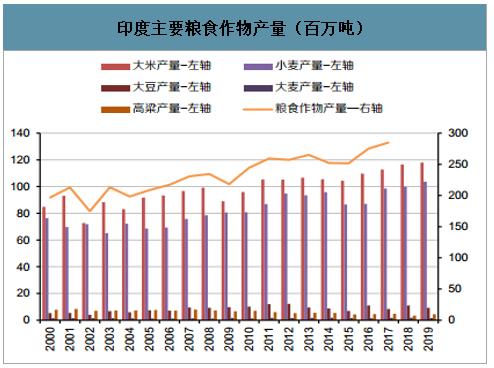

绿色革命的成效非常显著。数据显示,印度的粮食产量从1965年的不到1亿吨,飙升至2023年的3.3亿吨。其中,大米产量从约3900万吨增至1.3亿吨,小麦产量从约1200万吨增至约1.1亿吨。这个增长速度,用"坐火箭"来形容一点都不为过。

印度能生产这么多粮食,一个基本条件是它拥有非常可观的耕地面积。根据世界银行数据,印度的耕地面积约为1.57亿公顷,是仅次于美国的全球第二大农业国。而且印度的可耕地占国土面积的比例高达60%左右,远高于全球平均水平。

相比之下,中国虽然国土面积比印度大得多,但可耕地面积只有约1.35亿公顷,并且这些耕地中很大一部分分布在干旱或半干旱地区。

印度还有一个地理优势:恒河平原。这片被称为"印度粮仓"的区域土壤肥沃,水源充足,非常适合农业生产。恒河及其支流每年带来的泥沙不断为土地提供养分,形成了天然的肥沃农田。

不过,说到恒河,不得不吐槽一下:这条被印度人视为"圣河"的河流,承载了太多功能——既是农业灌溉的水源,又是日常饮用水来源,还是宗教仪式场所,甚至是尸体火化后的"安息之地"。看到 印度人在恒河里洗衣服、洗澡、喝水的场景,你就能理解为什么印度人的肠胃如此强大了——这简直是自带天然"抗生素"啊!

多季节种植的独特优势印度横跨多个气候带,从北部的温带气候到南部的热带气候,这种气候多样性让印度能够全年种植不同作物。

在旁遮普邦、哈里亚纳邦等北部地区,农民一年可以种两季作物:雨季种植大米,旱季种植小麦。而在南部的喀拉拉邦、泰米尔纳德邦等地区,全年高温多雨的气候使得农民一年可以收获三季水稻。

这种多季节轮作的种植方式,使得印度的单位土地产出相当可观。虽然印度的农业技术和机械化程度远不如美国或中国,但通过增加种植频次,印度实现了粮食产量的大幅提升。

省出来的粮食除了生产大量粮食外,印度的饮食结构也是它能出口粮食的关键因素之一。

首先,印度是一个素食大国。根据统计,印度约有30%-40%的人口是纯素食者,而且即使是非素食者,肉类消费量也远低于全球平均水平。印度人均年肉类消费量只有约4.5公斤,而中国是约60公斤,美国则高达120公斤左右。

大家都知道,生产1公斤肉类需要消耗多达7-8公斤的谷物。印度人吃得少肉,就意味着更多的粮食可以直接供人类食用,而不是用来喂养牲畜。这种饮食习惯无形中"节约"了大量粮食。

其次,印度人的主食以谷物为主,特别是大米和小麦。搭配的蔬菜通常是豆类、土豆等高产作物。这种膳食结构相对简单且经济,能够以最少的资源养活最多的人口。

最后,别忘了印度人超强的"省粮"能力。那一勺勺的咖喱,那一小碟碟的菜,看起来分量不多,但印度人似乎总能吃得津津有味。也许正是这种"少食多餐"的方式,让印度节约了不少粮食。

不过,这里也要提一个现实问题:印度的粮食浪费率其实相当高。据估计,由于储存条件差、运输不便等原因,印度每年约有30%-40%的粮食在收获后被浪费。想象一下,如果印度能解决这个问题,它的粮食出口量可能还会更大!

政府的强力干预农产品收购为了保障粮食生产,印度政府实施了最低支持价格(MSP)政策,承诺以不低于特定价格收购农民的粮食。

这种保障性收购制度使得农民不必担心市场风险,可以放心地种植粮食作物。2022-2023年度,印度政府通过食品公司(FCI)收购了约5700万吨大米和2800万吨小麦,占全国产量的相当大一部分。

印度还建立了庞大的公共分配系统(PDS),通过全国约50万个"合理价格商店"向低收入家庭提供补贴粮食。这一系统每年分发约5000万吨粮食,惠及约8亿人口。

挨饿的印度人依然很多讲了这么多印度产粮和出口粮食的"光辉成就",我们不能忽视一个残酷的现实:印度仍有大量民众面临饥饿问题。

根据2023年全球饥饿指数,印度在121个接受评估的国家中排名第111位,饥饿问题仍然"严重"。联合国数据显示,印度约有14%的人口营养不良,约30%的儿童存在发育迟缓问题。

这里出现了一个奇怪的矛盾:印度一方面大量出口粮食,另一方面却有大量人口挨饿。为什么会这样?

原因很复杂,但主要问题在于分配不均。印度社会的贫富差距极大,最富有的10%人口拥有超过77%的国家财富。虽然政府有粮食补贴系统,但贪污腐败、管理效率低下等问题导致很多补贴没有真正惠及最需要的人群。

此外,印度农业面临的结构性问题也相当严重。大多数农民拥有的土地面积不到2公顷,这种小农经济模式效率低下,很难实现规模化经营。加上灌溉系统落后、农业机械化程度低等问题,印度农业生产效率与发达国家相比仍有很大差距。

最讽刺的是,印度政府为了维持粮食出口大国的形象,甚至在粮食安全受到威胁的情况下仍然允许粮食出口。这种"宁可外面光鲜,也不顾家里饿肚子"的做法,不得不说很有印度特色。

成绩与问题并存的印度农业印度能够在养活14亿人口的同时还大量出口粮食,确实是一个令人惊叹的成就。这背后有自然条件的优势,有政府政策的支持,也有印度人独特的饮食文化在起作用。

但与此同时,我们也看到了印度农业发展中存在的诸多问题:分配不均、生产效率低、基础设施落后等。这些问题使得印度的"粮食奇迹"显得有些"虚胖"。

如果印度能够解决这些结构性问题,提高农业生产效率,改善粮食分配系统,那么它不仅能够真正解决国内的饥饿问题,还可能成为全球粮食安全的重要保障。

当然,这需要印度政府拿出更大的决心和更明智的政策。不过话说回来,这可是印度,一个连交通灯都被视为"参考建议"的国家,我们的期望值还是得适当调整一下。毕竟,在这个充满矛盾与神奇的国度,什么事情都可能发生,也什么事情都可能无法发生。