凌晨四点的北京影视基地,化妆师小王正用遮瑕膏仔细掩盖赵露思眼下的乌青。镜中那张被网友称为"甜妹天花板"的脸庞,此刻却泛着不自然的潮红。当遮瑕刷第三次触碰到她因高烧微颤的睫毛时,赵露思突然抓住化妆师的手:"王姐,你说我们这样算不算在伪造生命体征?"这个充满哲学意味的提问,恰如她后来在综艺节目中的自白,撕开了娱乐圈光鲜幕布后的生存悖论。

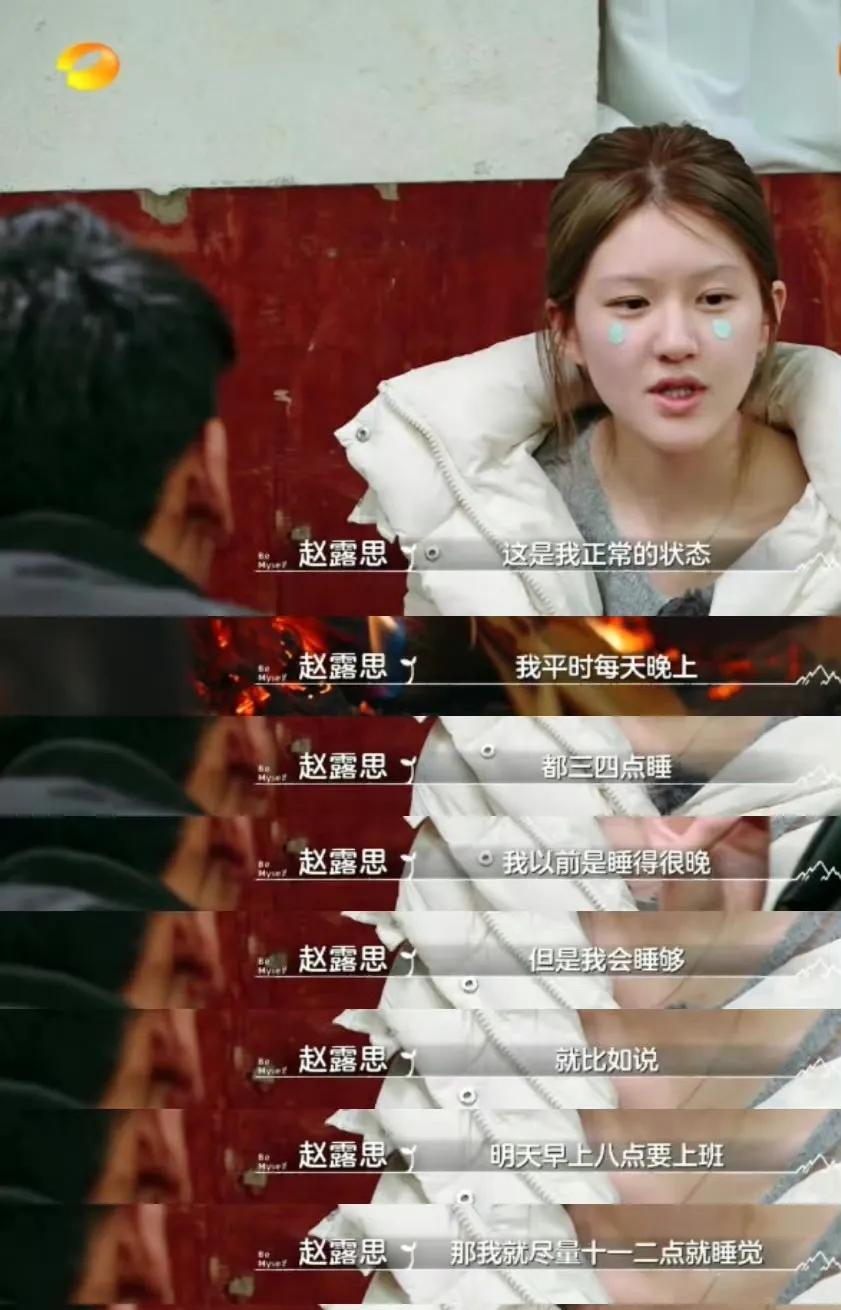

在横店影视城流传着这样一组数据:当红演员年均工作时长突破3200小时,相当于每天工作8.76小时全年无休。这个数字背后,是无数个凌晨三点收工五点开工的"阴阳颠倒",是连续72小时连轴转的"魔鬼通告",更是将咖啡因注射剂直接挂上点滴架的极端操作。赵露思自曝的"日均两小时睡眠",不过是这个庞大系统的冰山一角。

2023年《娱乐产业健康白皮书》显示,TOP100艺人中有87%存在睡眠障碍,63%长期服用精神类药物,抑郁症检出率较五年前飙升240%。某顶流小生在杀青宴上突然失语,经诊断竟是大脑语言区因长期缺觉出现功能性障碍。更令人心惊的是,这种透支模式正在向全行业渗透——某选秀节目制作人透露,现在练习生入行第一课竟是学习"如何在30秒睡眠中快速恢复精力"。

当我们惊叹于明星天价片酬时,往往忽略了这场交易的残酷本质。某经纪公司内部流传的"艺人价值计算公式"显示:商业价值=(曝光时长×话题热度)/(休息天数+医疗支出)。在这个公式支配下,艺人的身体变成可量化资产,健康损耗成为必要成本。就像某位经纪人直言:"我们签的是永动机,不是需要充电的玩具。"

这种异化现象绝非娱乐圈独有。在深圳科技园,90后程序员把治疗脱发的米诺地尔掺进功能饮料;上海陆家嘴的投行精英们,将抗抑郁药与醒脑含片混装在Gucci卡包里。据《2023中国职场心理健康报告》,38.9%的都市白领出现"下班失语症",27.3%的Z世代坦言"看见微信消息提示就心悸"。当我们调侃"00后整顿职场"时,或许没意识到这代年轻人正在用行为艺术对抗系统性生存危机。

破局之路:从个人觉醒到制度重构在杭州某三甲医院的心理诊室,精神科主任林医生发现了个有趣现象:就诊的艺人开始带着经纪人共同治疗。"这说明资本方开始意识到,过度透支的艺人就像被榨干价值的股票,及时补仓才能维持K线。"这种转变在2023年尤为明显,某知名经纪公司推出"健康KPI"制度,将艺人年度体检报告纳入经纪人考核体系。

更具突破性的尝试来自影视工业化改革。爱奇艺推行的"科学拍摄守则"要求剧组配备睡眠监测手环,当主演连续三天睡眠不足4小时必须强制休整。横店影视城引进的"智能通告系统",能根据演员生理数据动态调整拍摄计划。这些创新虽遭部分资方反对,却意外获得观众支持——某平台数据显示,启用健康管理制度的剧组,作品豆瓣评分平均提升1.2分。

数字时代的生存哲学革命在赵露思引发热议的同期,日本某虚拟偶像宣布"无限期休眠",其开发者坦言:"连AI都需要版本迭代,人类凭什么相信自己是永动机?"这个黑色幽默般的对照,恰好揭示了当代生存困境的本质。当我们为手机设置充电提醒,却对自身的能量告警视而不见;能够精确计算外卖送达时间,却算不出身体崩溃的临界点。

某社会学家的田野调查发现了个耐人寻味的现象:在云南某古镇,保留着"日出而作日落而息"传统的手工艺者们,创作效率竟是996设计师的1.5倍。这或许印证了《自然》杂志的最新研究——人类大脑在"自然节律模式"下,认知效能提升37%,错误率降低52%。当我们嘲笑"佛系"是消极躺平时,可能错失了更高维度的生存智慧。

结语赵露思病房里的那支遮瑕刷,何尝不是时代的面具?当我们在直播间抢购明星同款褪黑素,在社交平台炫耀"连续30天凌晨打卡",或许都该停下来问问:这场永动狂欢的终点究竟在哪里?值得庆幸的是,越来越多年轻人开始在工位摆放"强制下班闹钟",影视剧组出现"心理健康顾问"新岗位,连外卖平台都推出"等餐时间冥想课程"。这些细微改变,或许正在重写关于"成功"的定义——不是永不停止的奔跑,而是懂得何时按下暂停键的智慧。毕竟,生命从来不是待机模式,而是需要定期更新的操作系统。