如果告诉你,人类未来的通信系统可能不再依赖传统的地面网络,而是由成千上万颗绕地运行的卫星来提供,你会相信吗?而在这个听起来像科幻电影的赛道上,美国的SpaceX“星链”已经抢先一步,成了行业的“顶流”。

那么,中国的千帆星座计划凭什么赶超?更重要的是,这样的“太空计划”能给普通人生活带来什么改变?

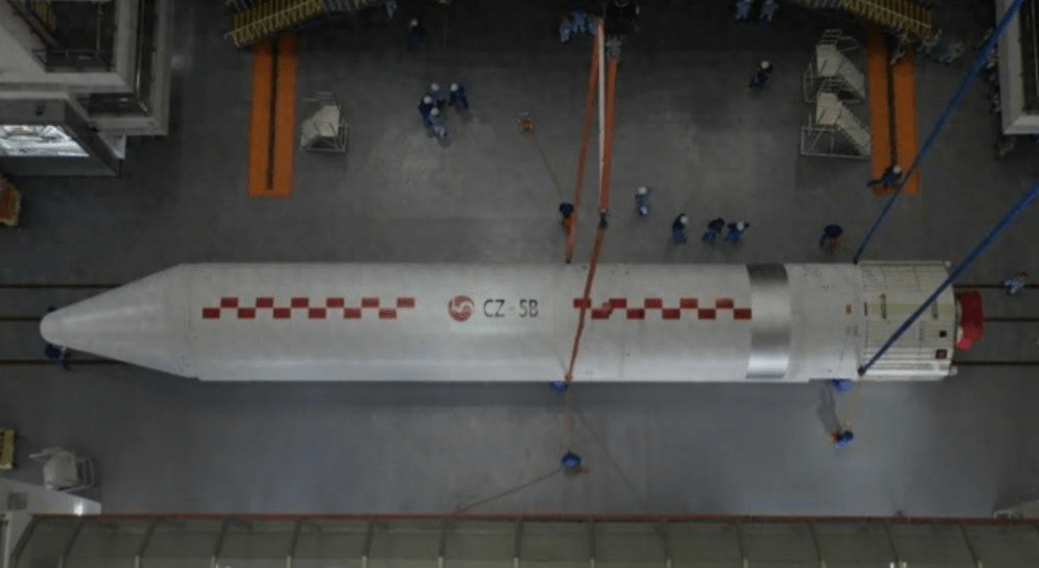

就在不久前,中国长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心完成了一次轰动全球的任务:成功发射了18颗卫星,将这些属于千帆星座的一部分送入了运行轨道。

这不仅是中国航天的又一次突破——长征系列火箭第557次飞行,还标志着中国自己的“星链”计划正在加速推进。全球通信卫星的竞争,似乎进入了全新阶段。

从地面网络到太空通信,人类的通信方式正在经历前所未有的巨变,而“低轨卫星”是绕不开的热点之一。这里的“低轨”,指的是位于地球表面200公里到2000公里范围内的运行轨道。别看这颗卫星离地球“最近”,它背后的竞争却是实打实的高难度、高竞争、高压力。

全球范围内,无论是国家机构还是私营企业,都将目光盯紧了这个领域。马斯克的“星链”计划更是顶着耀眼的光环,目标是向地球提供随时随地的联网服务。

而中国的千帆星座计划,则是在全球范围接力追赶的新动力,未来计划部署1.5万颗以上低轨卫星。听起来直追星链,但实际上,频率资源上的竞争才是第一步。

无线电频率作为不可再生资源,被国际电信联盟(ITU)规定以“先到先得”为原则。各国想要守住自己的阵地,就得在规定期限内完成技术布局,9年内完成至少10%的目标。你看,这不是抢时间,而是抢未来。

说白了,无论是千帆星座还是星链,它们的本质都是为了——信号无死角。如果你住在城市,生活中几乎感受不到网络的缺失。

但在偏远山区、海上航行、甚至南北极等传统信号盲区,普通的基站根本没法覆盖,这种时候卫星通信的价值就突显了。

千帆星座的特别之处在于其低轨运行,这种设计带来几个明显优势:首先,低轨卫星离地球近,它的通信时延比高轨卫星要低得多,换句话说,打个电话、发个消息,信号反应速度会更快;

其次,低轨运行的卫星能捕捉更清晰的信号和数据,这点对于高清图像采集或是数据传输尤为关键。

也正因如此,中国在布局千帆星座时,特别注重技术精度与实用性,这也许是我们在卫星设计上能找到的另一条“捷径”。

虽然离星链的规模还有距离,但“务实派”的风格确实为中国千帆计划逐步扩展全球通信版图提供了强劲动力。

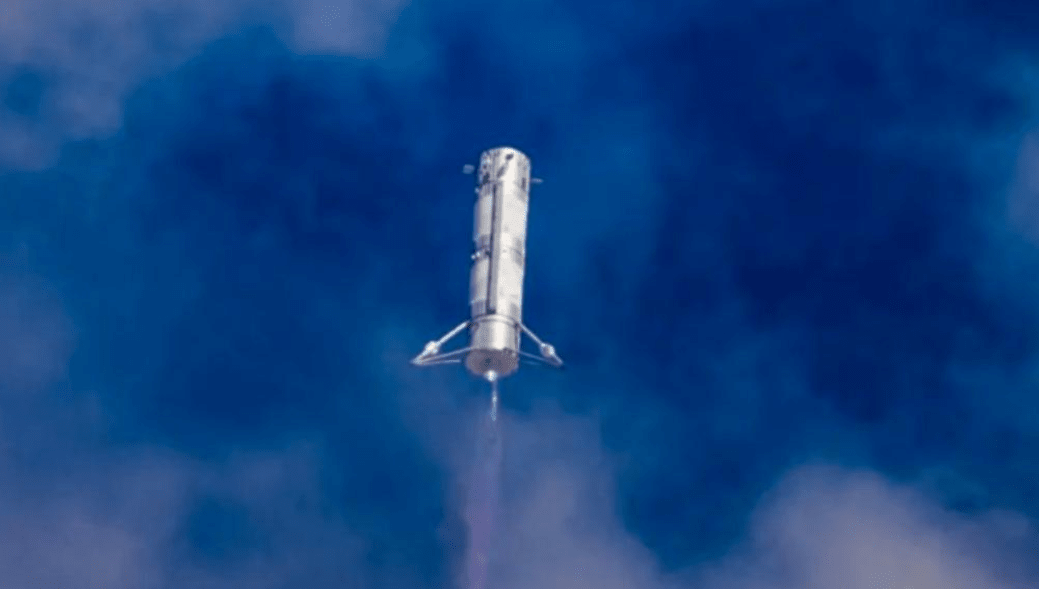

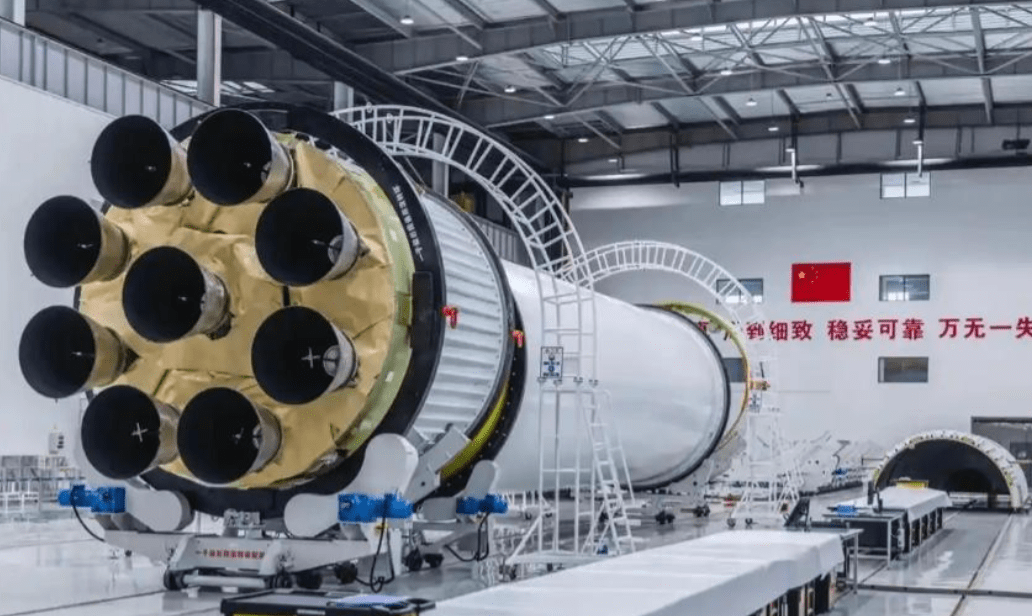

可别小看了这次长征六号改的“一箭18星”,它背后透露出的技术窗口可不少。一个很明显的信息是,中国的航天技术正逐步向重复使用模式发力。

为什么这一点重要?简单说,发射火箭就像打车,你能想象每次打完就退役扔掉的场景吗?经济嘛,效率就是王道,回收再利用才是合理的成本控制。

在这个领域,美国SpaceX的猎鹰九号已经算是“老司机”,而中国目前也在加速追赶。

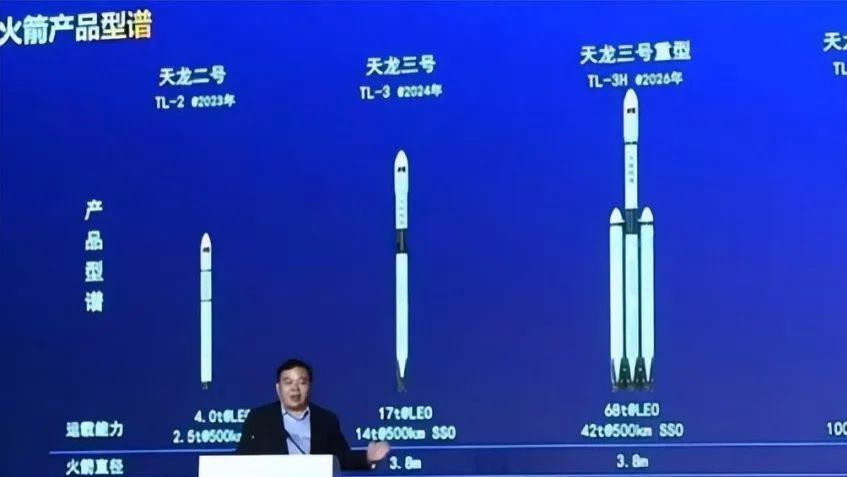

比如即将试飞的朱雀三号,以及其他正在研发的快舟火箭、双曲线二号等,都是尝试重复使用的关键选手。

未来千帆星座那么多卫星要送进轨道,靠一次性火箭根本干不过来。要想在全球竞争中抢占有利地势,中国的火箭技术步伐必须更快、更稳。

中国长征系列火箭早已成为中国航天名片的代名词。从1970年第一颗东方红卫星到现在的覆盖全球,该系列火箭见证了中国航天的发展历程。本次长征六号改的发射,可以说背靠历史、立足当下,更瞄准未来。

这次发射的高效性和精准性已经不是单一工程能力的体现,而是综合技术积累的结果。传统意义上,多颗卫星并轨发射并不新鲜,但“一箭18星”这种规模和效率放到全球来看依旧亮眼。

相比欧洲的伽利略计划和俄罗斯的格洛纳斯项目,中国的千帆星座显然展现出了更加系统化和战略性的步伐。

而反观全球,卫星星座建设本身就是一个“烧钱”的活。任何一次失败都意味着巨大的成本亏损。

中国的长征火箭能够以稳扎稳打的方式逐步实现突破,这背后不仅是技术积累,更是一种团队协作和风险管控的能力。这种积累,才是未来太空经济的压舱石。

你以为千帆星座只和通信盒子有关?那就太小看它了。事实上,卫星经济的切入点比你想象中深远得多。

其应用范围除了覆盖全球网络盲区,还特别涉及与气候观测、精准导航、极地研究、甚至是农业、物流等一系列日常产业息息相关的领域。

比如,低轨卫星在气候观测上的高分辨率可以提供更加实时的气象数据,这对于防灾减灾乃至气候变化研究都有无可替代的价值。

而在全球各国都抢滩“太空经济”的今天,千帆星座的布局意图也已经显而易见:中国不仅要参与,还要主动引领新领域的方向。

这里要注意的是,中国千帆的全球化进程既面临技术上的压力,也面临国际竞争的阻碍。

如何在这场科技赛跑中既拉开身位,又与全球其他力量实现合作,这是中国必须思考的另一层命题。

从“一箭18星”到千帆星座未来的扩展布局,中国正在用实际行动证明,太空不仅属于少数的“玩家”,它应该服务于所有人。而属于普通人的新时代,也许正在脚下悄然来临。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

如果能设计成本足够低的一次性固体火箭,也是可以的。