元末乱世,风雨飘摇。

一个地主,面对一位落魄少年的求助,没有像旁人一样冷眼相待。

他施舍了一块土地,让少年可以安葬双亲。

但彼时的他怎么也不会想到,眼前这个穷困潦倒的年轻人,日后竟能开创大明王朝。

而他的家族,也因此蒙荫,荣耀了近三百年。

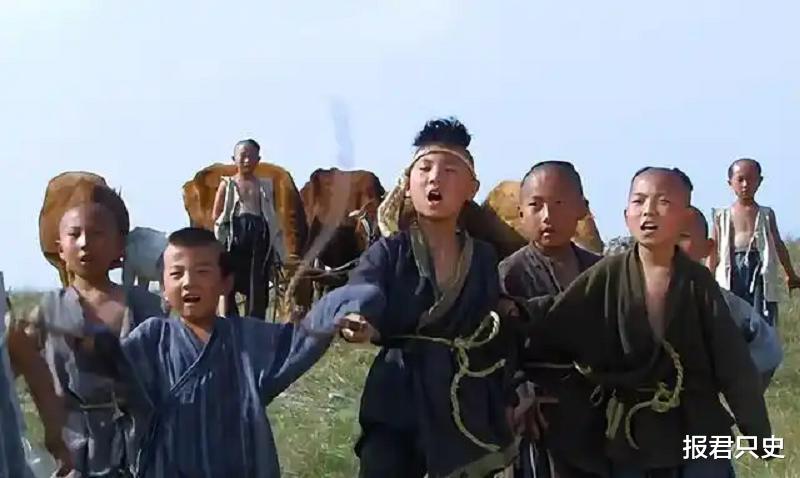

至元五年(1339年),12岁的朱重八还在颠沛流离。

他跟着父母亲人搬到了钟离县太平乡孤庄村,也就是现在的安徽凤阳县。

孤庄村也叫荒庄村,顾名思义,是个非常荒凉的地方。

连年战乱,人烟稀少,虎豹出没频繁。

百姓畏惧山野,农民不敢耕作,牧民不敢放牧。

朱重八一家迁居至此后,就给当地的地主刘德种地、放牛,靠微薄的收入艰难生活。

在孤庄村这种偏僻的小地方,刘家就算是当地有头有脸的富户了。

刘老爷子名叫刘学老,早年当过元朝的地方“总管”,是个三品官,职位不低。

刘学老素有仁德,深得人心。

只不过身为汉人,他眼见官场腐败透顶,百姓生活困苦,料定元朝国运不久矣。

于是辞官还乡,靠着以前攒下的家底,成了村里的头号富户。

刘学老归乡后,济贫斋僧,广种福田,当地百姓都很是敬重他。

他死后,儿子刘继祖继承家业,也继承了父亲的品性与风骨,谨慎持身,心地仁厚。

至正四年(1344年),是天灾不断的一年:久旱不雨,蝗虫蔽日。

紧接着,一场肆虐黄淮的大瘟疫又在旱灾、蝗灾的夹击下爆发。

朱元璋一家也未能幸免,接连遭了大难。

父亲朱五四染病身亡,大哥朱重四和侄儿相继离世,母亲很快也撒手人寰。

短短十几天内,至亲接连离世,对朱家来说,无异于天崩地裂。

家中一贫如洗,既没有钱,也没有田地,要将亲人安葬何处呢?

朱重八和二哥朱重六商量着,不如去求田主刘德。

刘德和刘继祖是堂兄弟关系,刘家人一向是乐善好施的。

朱家又一直是刘德的佃户,看在多年来的主客情分上,兄弟俩哀求他能施舍一块地。

岂料刘德不念一点情分,当场变脸,不仅冷言拒绝,还狠狠斥骂了朱重八一通,将他赶出了家门。

就在兄弟二人心灰意冷,走投无路的时候,刘继祖夫妇却突然找到了他们。

原来,朱重八去找刘德求助时,刘继祖的儿子刘英正在刘德家中。

目睹此事后,他回家便告诉了父亲。

刘继祖对朱重八兄弟说道:

“我家土地这么多,怎么不早点来找我呢?你们自己去挑就是了。”

就这样,朱重八从刘继祖那里得到了一块地,父母兄侄这才有了葬身之处。

那时的刘继祖夫妇怎么也不会想到,这片地,后来竟能成为大明祖陵、朱家龙脉,成为王朝后世之基。

如果说在瘟疫中失去至亲的悲痛、无处安葬亲人的窘迫,是朱元璋一生无法忘怀的伤痛。

那么,刘继祖不求回报的雪中送炭,也一样令他毕生难忘。

至正十二年(1352年),朱重八前往濠州投军。

一年不到,他就成了濠州元帅郭子兴的亲兵和女婿,改名朱元璋。

至正十三年三月,刘继祖病故,同年十一月,刘继祖夫人娄氏也去世了。

他们的儿子刘英顿时无依无靠,便去投奔朱元璋。

彼时的朱元璋已是红巾军首领,却没有忘记多年前的恩情。

见到故人,他激动不已,连忙询问刘英家中的情况。

得知他失去双亲,朱元璋心中悲痛,当即解下了自己的佩剑赠予刘英,让他做自己的随身护卫。

那时,朱元璋身边的随从、外甥都在前线打仗,刘英也想和他们一起上战场。

可他几次请求,朱元璋都没有答应。

有一次,刘英遭拒后执意不肯离去,朱元璋无奈地笑了,这才说出了心里话:

“你还不明白我的心意吗?我实在不想让你到前线去冒险啊!”

刘继祖夫妇在世时,朱元璋没有能力报答他们的恩情;

如今二人离世,他又怎么能让恩人的儿子到战场上去拼命?

刘英跟在朱元璋身边十多年,虽然没能在战场上建立功绩,但朱元璋也没有亏待他。

濠州收复后,刘英便返回家乡,开始着手为朱元璋父母陵墓的修建做准备。

朱元璋称帝后,成立了祖陵的管理机构祠祭署,刘英被任命为署丞,子孙世代守护皇陵。

这是刘氏一族的责任,但这责任背后的莫大荣耀,就是朱元璋对恩人的报答。

朱元璋对曾经帮助过他的孤庄村乡邻们,始终心怀感激。

他几次回乡,都不忘去看望亲邻,还给乡亲们免除赋税,甚至在南京设宴款待、赏赐。

洪武七年,朱元璋特意将刘英的儿子刘鉴接到了南京,让他在国子监读书,给他提供优厚的待遇。

洪武十一年,朱元璋又追赠刘继祖为义惠侯,追封其妻娄氏为侯夫人,甚至还亲自为两位恩人撰写了祭文。

三十多年过去了,那个窘迫潦倒、走投无路的朱重八,如今已是九五至尊。

可往事依旧历历在目,昔日的恩情从未忘却,祭文中也满是感激之情:

“尔刘继祖发仁惠之心,以己之沃壤慨然惠朕。朕得斯地,乐葬皇考、妣,至今难忘,朝夕怀之切切。”