近日,社会上发生的两则新闻,令人感慨万千,它们如同一面镜子,映照出现代家庭关系的复杂与无奈。

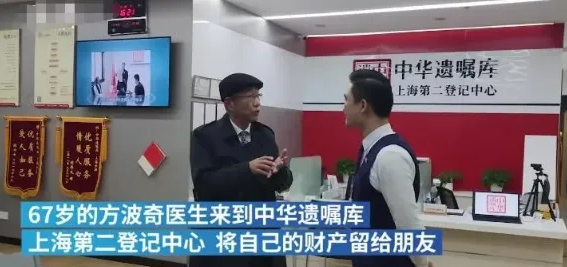

在上海这座繁华都市的一隅,一位年迈的医生做出了一个出人意料的决定——他立下遗嘱,将毕生积累的财富悉数赠予了多年的挚友,而非自己的亲生骨肉。这位老医生的一生,是奉献与牺牲的写照。他倾尽心力抚养孩子,从生活起居到教育资源,无一不给予最好的,甚至不惜倾家荡产送孩子远赴瑞士深造。然而,这份深沉的父爱并未得到应有的回应。八年的光阴里,孩子未曾主动拨通那个熟悉的号码,唯一的一次通话,竟是因为“打错”。这样的结局,怎能不让人痛心疾首?

无独有偶,上海还有一对享有盛誉的教授夫妇,在生命的最后阶段,却在养老院默默地走完了他们光辉而又孤独的一生。这对夫妇将子女送往大洋彼岸的美国,希望他们能在异国他乡绽放光彩。然而,当两位老人相继离世,本应是家人团聚、悲恸告别的时刻,三个子女却因种种原因未能回国,葬礼的一切事宜均由养老院代为处理。子女们给出的理由看似简单却直击人心:“钱不是问题,只需提供照片和视频即可。”这样的话语,让人不禁感叹:在物质充裕的今天,人与人之间的情感纽带,为何会变得如此脆弱?

这两起事件,如同两颗石子投入平静的湖面,激起了人们对家庭教育、亲情伦理的广泛讨论。人们不禁要问,这究竟是教育的失败,还是时代变迁下的必然产物?教授夫妇倾尽所有,只为给孩子一个更广阔的舞台,但最终收获的,却是孩子在关键时刻的缺席。这不禁让人反思,我们所谓的“成功”,是否真的能够弥补亲情的缺失?

在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,许多年轻人为了追求个人梦想,选择远离家乡,甚至漂洋过海。他们或许在事业上取得了辉煌的成就,但与此同时,也在无形中疏远了与家人的联系。这种疏远,不仅仅是地理上的距离,更是心灵上的隔阂。当父母步入晚年,渴望的或许不再是物质上的满足,而是子女的陪伴与关怀。然而,现实往往令人心寒,许多老人只能在养老院度过余生,等待着那或许永远不会到来的探望。

电影《娘惹肉》虽然是一部小众作品,却以其独特的视角,深刻揭示了当下社会中亲子关系的扭曲。影片中,一位单亲母亲含辛茹苦地将两个孩子抚养长大,而孩子们长大后,却将母亲视为负担,甚至以体重作为赡养的衡量标准。这种荒诞的情节,虽然夸张,却在一定程度上反映了现实生活中的悲哀——父母无私的爱,换来的却是子女的冷漠与疏离。

面对这样的现状,我们不得不重新审视教育的意义。教育的目的,不仅仅是传授知识、培养技能,更重要的是塑造人格、培养情感。我们应该教会孩子们感恩与回馈,让他们明白,无论走得多远,都不应忘记那份来自家庭的温暖与支持。同时,作为子女,我们也应该意识到,陪伴是最长情的告白。在父母还健在的时候,多给予他们一些关爱与陪伴,哪怕只是一次简单的通话、一次短暂的回家,都能让他们的晚年生活充满阳光与温暖。

此外,社会也应承担起应有的责任,通过政策引导、文化宣传等方式,弘扬尊老爱幼的传统美德,营造浓厚的家庭氛围。让每一个人都能明白,无论时代如何变迁,亲情始终是生命中最宝贵的财富。

总之,这两起事件给我们敲响了警钟,提醒我们在追求个人发展的同时,不应忽视对家庭的责任与关爱。愿每一个家庭都能充满爱与温暖,愿每一个老人都能在子女的陪伴下安享晚年。因为在这个世界上,没有什么比亲情更珍贵、更值得我们去珍惜和呵护了。让我们从现在做起,从点滴做起,用爱与陪伴,温暖每一个需要关怀的心灵。