1924年4月12日,上海汇山码头细雨如丝。

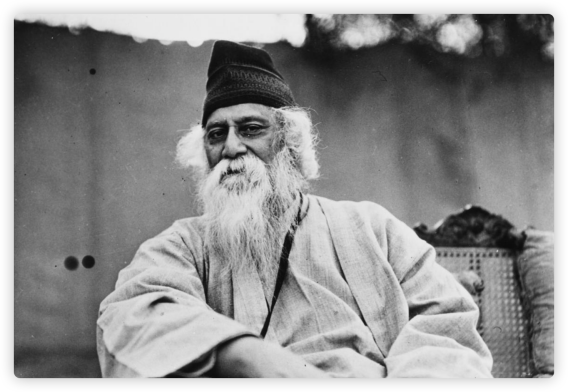

63岁的泰戈尔身披印度长袍,在徐志摩搀扶下踏上中国土地。这位曾以《吉檀迦利》叩开西方文学圣殿的诗人,此行却带着更宏大的使命:“我来是为求道,像古印度僧侣朝觐五台山,寻找亚洲精神的根脉。”

2024年4月,法源寺丁香如雪。

百年前泰戈尔与徐林二人赏花论诗的石阶前,中印青年用孟加拉语与汉语交替朗诵《飞鸟集》。

今天,我们就一起循着诗人的脚步,看一看这历史的长河上,东方两个文明大国间架起的心桥。

01从叛逆少年到东方诗哲

泰戈尔,生于1861年印度加尔各答的显赫家族。他的祖父是启蒙运动先驱,父亲则是哲学家与社会改革家。

作为婆罗门种姓家族,他从小家境优渥,但是,泰戈尔却对刻板的学校教育充满抗拒——他先后辗转四所学校,最终选择在家自学。

在父亲的书房里,他沉浸在如饥似渴地阅读中,梵文经典与西方文学来者不拒,孟加拉民谣的韵律与莎士比亚的十四行诗在他心中交织,这些丰富的文学修养基础,孕育出泰戈尔独特的诗歌天赋。

17岁时,寄予厚望的他被送往伦敦学习法律。

可泰戈尔却整日流连于博物馆与剧院。当时的英国殖民者的傲慢刺痛了他,他在诗中写道:“当铁链锁住我的祖国,我的笔便是劈开黑暗的剑。”

回国后,他投身印度民族运动,却因反对暴力革命与领袖产生分歧。失望之下,他隐居乡间,将满腔热忱倾注于文学创作。

1913年,《吉檀迦利》为他赢得诺贝尔文学奖,成为亚洲首位获此殊荣的诗人。

那个曾经的叛逆少年,如今已经成名声遐迩的诗人。

泰戈尔对中国的热爱和向往由来已久,他的祖辈们曾到访中国,也给他带去了对中国的印象。

虽然自幼深受印度古代文化和西方文学的影响,但泰戈尔在作品中常常流露出对中国文化的向往、对东方文明的敬仰。

他创办国际大学,开设中文课程,甚至派秘书赴华寻找教师。

泰戈尔始终相信,东方文明的精神力量能治愈被物质主义撕裂的世界。

他说,中国“诞生过一些非常有智慧的人物”,还认为中国文化和印度文化有着许多相似之处,应该相互学习、相互借鉴。

1923年,梁启超的邀请函漂洋过海,而他将终于踏上了心心念念的中国之旅。

这也就有了,故事开头的一景,心怀激动,满目憧憬的两群文人墨客,正在架设一条两个东方文明大国之间的心桥。

021924年的中国往事,诗心与友谊

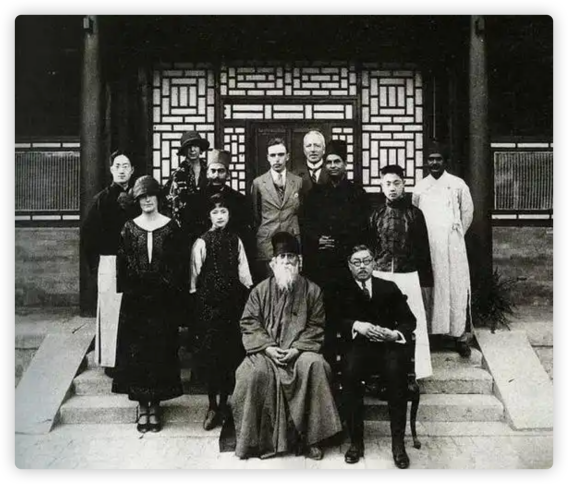

1924年4月12日清晨,上海汇山码头笼罩在细雨中。

63岁的泰戈尔身着印度长袍,手持檀木手杖,在徐志摩的搀扶下带着一身浓浓的人文气息,踏上甲板。

码头上,一群文人在欢呼“欢迎东方诗哲”,郑振铎手捧鲜花,林徽因则持一束丁香静立人群之中。

一踏上中国的领土,泰戈尔就情不自禁地说:“朋友们,我不知道什么缘故,到中国便像回到故乡一样,我始终感觉,印度是中国极其亲近的亲属,中国和印度是极老而又极亲爱的兄弟。”

4月23日,泰戈尔抵京当晚,诗人即兴挥毫写下诗句:“中国的晨露洗净我灵魂的尘埃。”

三天后,他在清华大礼堂面对两千学子演讲,情绪激昂之中抛却讲稿,以诗化的语言发出:“用东方美学的金线,缝合被机器撕裂的人性!”徐志摩的翻译则如如行云流水,林徽因手持丁香立于台侧,宛如从泰戈尔诗中走出的女神。

三人并肩而行的画面被记者定格,后世称为“岁寒三友”——徐志摩的浪漫如竹,林徽因的才情似梅,泰戈尔的智慧若松,共同勾勒出中印文明对话的经典意象。

5月8日,北京天坛草坪上,举行了一场特殊的寿宴。

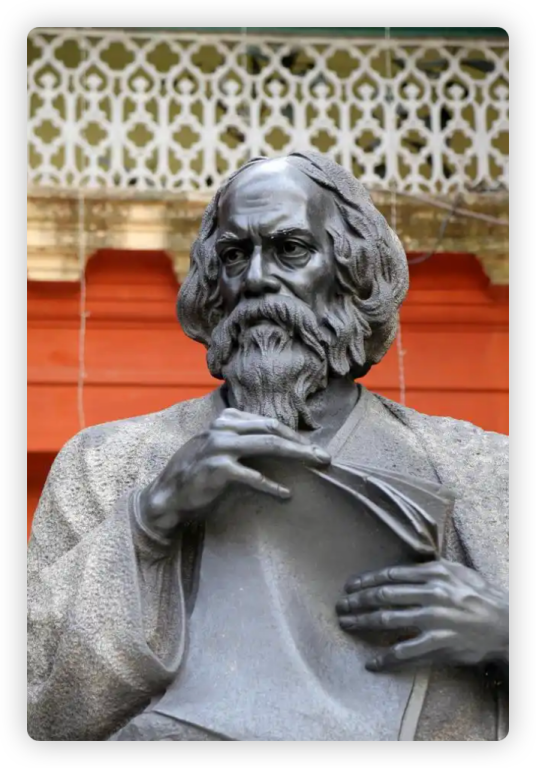

梁启超将刻有“竺震旦”的玉印赠予泰戈尔,解释道:“‘竺’为古印度,‘震旦’乃古中国,愿您成为连接两国的纽带!”

泰戈尔紧握印章,满含激动:“这名字让我想起佛陀东传的圣迹,今日我将续写这段缘。”

当晚,林徽因与徐志摩主演了泰戈尔的诗剧《齐德拉》,梅兰芳为泰戈尔特别演出京剧《洛神》。

当时,泰戈尔被水袖翻飞的华美震撼,建议梅兰芳在戏服上缀星月纹饰,“让衣袂如银河倾泻”。梅兰芳当即修改设计,并赠其题诗纨扇。

诗人欣然命笔,在梅兰芳的一柄纨扇上用孟加拉文写了一首小诗,并译成英文:

“认不出你,亲爱的,

你用陌生的语言蒙着面孔,

远远地望去,好似

一座云遮雾绕的秀峰。”

离华前夕,泰戈尔与徐林二人同游法源寺。

时值丁香盛放,诗人抚摸着唐代石经幢感叹:“这些刻满经文的石头,比帝国更永恒。”

林徽因邀他即兴作诗,泰戈尔望着纷飞的花瓣吟道:“蔚蓝的天空俯瞰苍翠的森林,它们中间吹过一阵喟叹的清风。”

徐志摩将此诗译为中文,成为三人友情的最后注脚。

03历史的回响,在争议中前行

泰戈尔的访华之旅如同一颗石子投入1920年代的思想激流,激起的涟漪至今未散。

梁启超视其为“东方文明复兴的火种”,在《晨报》撰文疾呼:“泰戈尔带来的不是复古药方,而是让亚洲文明浴火重生的凤凰之羽。”与之针锋相对的是陈独秀的猛烈抨击,他在《新青年》连发檄文,甚至以《泰戈尔与牛鬼蛇神》为题讽刺:“当中国青年流血牺牲时,诗人却在云端编织花环!”最耐人寻味的是鲁迅的态度——他冷眼旁观欢迎宴会,却在私下对许寿裳感叹:“捧杀与骂杀间,诗人成了祭坛上的羔羊。”

随着时代的步伐,我们如此回看历史的切片。

梁启超的焦虑源于西方钢铁巨炮、科技文化冲击下的文明自信缺失,陈独秀的愤怒源自救亡图存的现实紧迫之感,而泰戈尔则试图在两者间架设第三条道路。

他在太原与青年学生围炉夜话时说:“真正的变革不在摧毁旧屋,而在为新芽松土。”这句被徐志摩记在日记里话语,百年后仍在国际大学的课堂上被反复诵读。

诗人留下的精神遗产,早已突破争议的藩篱,化作具体的文明纽带。

1937年,泰戈尔创办的国际大学迎来首位中国教授谭云山,他在印度种下第一片竹林时说:“这里每片竹叶都写着《吉檀迦利》的诗行。”

1957年,周恩来抚摸国际大学里泰戈尔手植的菩提树感慨:“有些对话需要百年才能听懂。”

2014年9月,中国领导人在新德里向印度友好人士颁发和平共处五项原则友谊奖,并追忆柯棣华、泰戈尔等先驱对华友好贡献,高度评价其推动中印友好的执着精神与历史功绩。

1941年,这位文气缱绻的诗人泰戈尔溘然长逝。

百年前,他在离华前感叹:“我留下了一颗心。”

这颗心,化作杭州西湖的晨露、北京法源寺的丁香,更化作中印青年手中的诗卷与代码。

当人工智能时代来临,他的追问依然铿锵:“真正的现代性,在于能否让机器为人性让路?”

答案,或许就藏在两个古老文明携手前行的足迹中。