2024年南京博物院的一场特展上,一幅名为《浴女》的油画引得无数观众驻足。画中女子身姿舒展,肌肤如雪,笔触间既有西方油画的浓烈,又藏着东方水墨的含蓄。这幅画的作者,正是民国传奇女画家潘玉良。

她的名字,总与“青楼妓女”、“艺术大师”这些标签纠缠在一起。但鲜少有人知道,这位被法国总统授予勋章的艺术家,前半生连一支画笔都买不起,只能偷炭渣在墙上涂鸦。

从芜湖妓院的炭笔到巴黎卢浮宫的镁光灯,她用一生证明:苦难不是终点,而是重塑灵魂的刻刀。

01青楼风尘中的一点曙光

潘玉良出生的年代,中华历史上黎明前最暗的时刻,也是她人生中看不到尽头的低谷。

1895年,潘玉良,原名张玉良,出生在扬州一户贫民家。1岁丧父,8岁丧母,唯一的亲人舅舅却是个赌鬼。

14岁那年,小姑娘发育出挑,容貌清丽可人。舅舅为还赌债将她骗到芜湖,以低价(据传是两袋米)卖进妓院“怡春院”,成为了一名良女入娼的雏妓。

老鸨逼她接客,她却以死相逼,曾经10次逃跑未遂,毁容自残,甚至上吊求死。最终,老鸨妥协让她当歌女。

在这青楼的高墙内,她偷偷用炭渣在墙上画飞鸟,喃喃自语:“鸟能飞出去,我也能。”

命运的转折发生在1913年。

时任芜湖盐督的潘赞化听到她的弹唱《卜算子》,一句“不是爱风尘,似被前缘误”,他读懂了她的不甘,并且给了她一个同游芜湖的机会。

在妓院和商会构陷的背景下,两人的交往日深,潘赞化终于下定决心把她拉出火坑,娶她为妾,并登报启示。

潘赞化以他年长的慈爱,赠送了她人生第一支画笔--开启她一段崭新的人生。新婚夜,潘玉良撕碎嫁衣,用那支笔画下第一幅自画像《重生》。画中女子眼神倔强,仿佛在说:“笔比胭脂更能涂抹命运。”

从此,那个叫张玉良的女子,改名“潘玉良”。

这段经历成为她艺术生命的起点。多年后,她在日记中写道:“妓院的炭笔教我明白,艺术是唯一不会背叛我的自由。”

02破茧成蝶:民国女西画家的荆棘路婚后,潘玉良被送到了上海,开始了新的征程,只是这条路究竟有多难走,她不知道;能走多远,她更不知道。

l 傲慢与偏见?

1918年,潘玉良报考上海美专。考场里黑压压坐满富家子弟,她攥着偷攒下的炭笔,画出了全场最高分的素描。可放榜那天,她找遍名单也没见“潘玉良”三字。

原来,是教务主任嫌她出身青楼,怕“脏了学校名声”,并没有录取她。

那天,苏州河的风冷得刺骨,潘玉良站在桥上凝视着滔滔河水,她竟然连哭泣的力气也没有了。

洪野气得冲进校长室拍桌子:“艺术还分三六九等吗?你们这是戳瞎天才的眼睛!”校长刘海粟沉默许久,抓起毛笔在榜单空白处补上她的名字,盖下公章:“艺术不问出身,只认才华。”

当洪野找到她,告诉她新榜单结果时,她正蜷在墙角发呆。

“考上了!刘校长亲自写的名字!”玉良愣了半天,突然“哇”地哭出声来。那支被泪水打湿的炭笔,终于挣开了第一道枷锁--偏见!

艺术给了她勇气,也打开了闭塞的视野。

进了美专,人体素描课成了她学习的噩梦。画室里摆着从欧洲运来的石膏像,可活人模特难得一见。

有天在公共浴室,她望着雾气中若隐若现的胴体,突然抓起速写本冲进去.....最后,她收获了一个“流氓”的称号和被追打是一身淤青的伤。后来,仍然是她,褪去衣衫,对着镜子画下中国美术史上第一幅女性裸体自画像。

这幅《裸女》在师生联展亮相时,保守派骂她“伤风败俗”,她昂头反驳:“身体不是耻辱,禁锢的思想才是!”

刘海粟却站在画前久久不语。“去法国吧,”校长对她说,“那里能容得下你这双眼睛。”

l 在巴黎的淬炼,饿着肚子追光的人

1921年,她考取官费留学资格,潘玉良登上开往法国的邮轮。

在里昂美专,她每天只吃一顿土豆,省下钱买颜料。有次交不起房租,房东要把她赶去睡大街。她指着画架上未完成的《塞纳河夕照》说:“您拿这幅画抵三个月房租吧。”后来那幅画被画廊以300法郎买走,足够付半年房租。

最艰难时,她四个月没收到国内汇款,饿得眼睛发花。雕塑课上,手中的黏土突然变成重影——她快要失明了!教授琼斯爱怜而又不忍,带着同学们凑钱塞给她:“这不是施舍,是为了抢救艺术的眼睛!”

恰在此时,她的《浴女》获欧亚画展三等奖,这是对这位拼命的东方女人最好的奖赏,画作的奖金犹如雪中送炭,恰好好够治疗她的眼疾。也帮她战胜了饥饿,顺利地通过了毕业考试和答辩。

1928年学成,在刘海粟校长的邀请之下归国。海关官员盯着她破旧的行李箱嘀咕:“留洋回来的教授就这点家当?”箱子里除了作品、画笔,只剩半块干硬的面包——那是她留给晕船时充饥的,却没舍得吃。

l 风雨飘摇中的抗争,第二次出国

带着圆满和喜悦,潘玉良学成归国,结束了9年异国飘泊的艰辛日子。

回到上海美专任教后,她的画展轰动全城。鲁迅评价她的画“有野兽派的烈,兼东方水墨的魂”。

可展厅角落里总有人指指点点:“妓女画的画,能干净到哪去?”

抗战爆发后,她四处奔走义卖画作,却被骂“沽名钓誉”。

她将最珍爱的《墨荷图》挂在卧室——那是挚友张大千为她题字的画,寓意“出淤泥而不染”。

1936年第五次个展上,巨幅油画《人力壮士》被恶意贴上纸条:“妓女对嫖客的颂歌”。她默默撕下纸条,转头对学生们说:“记住,唾沫淹不死真金。”当晚,她在日记里写:“他们越是要把我按回泥里,我越要开出花来。”

1937年,看着丈夫因她受牵连丢了官职,意志消沉,她咬牙再次登上赴法邮轮。海关检查行李时,官员翻开她的速写本,本子上密密麻麻全是逃难百姓的面孔:“这些画的是中国难民?”

原来她早把一颗心,刻在了风雨飘摇的故土上。

再次踏上巴黎的故地,这一次,她蜗居在巴黎蒙巴拉斯区一间漏雨的阁楼里,屋顶的裂缝像命运的裂痕,雨水顺着墙缝浸透画布,她却笑着说:“天光透进来,倒省了买灯油的钱。”

l “三不原则”:她的精神长城

在巴黎,她立下“三不原则”——不入外籍、不恋爱、不签约画商。有画廊老板捧着合同上门:“签了它,您立刻能住进带壁炉的公寓。”她指着墙角的《浴女》反问:“你们要的是商品,还是艺术?”对方讪讪离去后,经济拮据之时,她用土豆充饥,却把省下的钱全买了朱砂——那是画中国红最鲜亮的颜料。

战火蔓延中,德国军官看中她的画作,开出天价收购。她将《屠杀》藏进地板夹层,对来者冷笑:“我的画只卖给有良知的人。”这幅揭露法西斯暴行的油画,后来被比作“东方的《格尔尼卡》”。

l 塞纳河畔的东方魂

1940年巴黎沦陷,她在饥寒交迫中创作《望乡》:画中女子身着褪色旗袍,手握家书倚窗而立,窗外塞纳河的波光与扬州瘦西湖的倒影重叠。她用朱砂在右下角题诗:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”——那是潘赞化教她的第一首唐诗。

1950年代,她开始将敦煌壁画的线条融入油画。《双人袖舞》中,戏曲水袖的飘逸与野兽派的狂放碰撞,法国评论家惊呼:“她让敦煌飞天在塞纳河上起舞!”而她在日记里写:“每画一条衣纹,都像触摸到莫高窟的千年尘土。”

l 跨越重洋的生死相托

1959年,巴黎市长将“多尔烈奖”挂在她脖颈上时,她穿着打补丁的旗袍致辞:“这勋章属于我的祖国。”当晚,她典当获奖的金质奖章,托人将钱汇给国内抗美援朝募捐会。

最艰难的时候,华侨王守义默默守护在画家的身边。他假扮画商买下她的画,又偷偷将钱塞回她门缝,甚至还会为她修补画室。为凑齐运送画作回国的天价运费,他变卖餐馆,甚至抵押祖传怀表。

1977年临终前,潘玉良紧握他的手:“把我的画……全送回去……”王守义泣不成声:“就是拼了命,我也要让它们回家。”

l 夙愿与归航

她至死保留中国国籍,护照里夹着1951年未寄出的回国申请。

阁楼墙上挂着两幅地图:一幅用红笔圈出南京博物院的位置,另一幅标记着从巴黎到扬州的航线。

1977年9月,4000余件作品跨越重洋抵达上海港,海关记录显示:23个木箱中,最小的那个装着她的骨灰盒。

王守义践行了画家“生不同裘,死则同穴”愿望的诺言,将二人合葬于蒙巴拉斯公墓。

墓碑上刻着她最爱的诗句:“去也终须去,住也如何住?若得山花插满头,莫问奴归处。”

04尾声

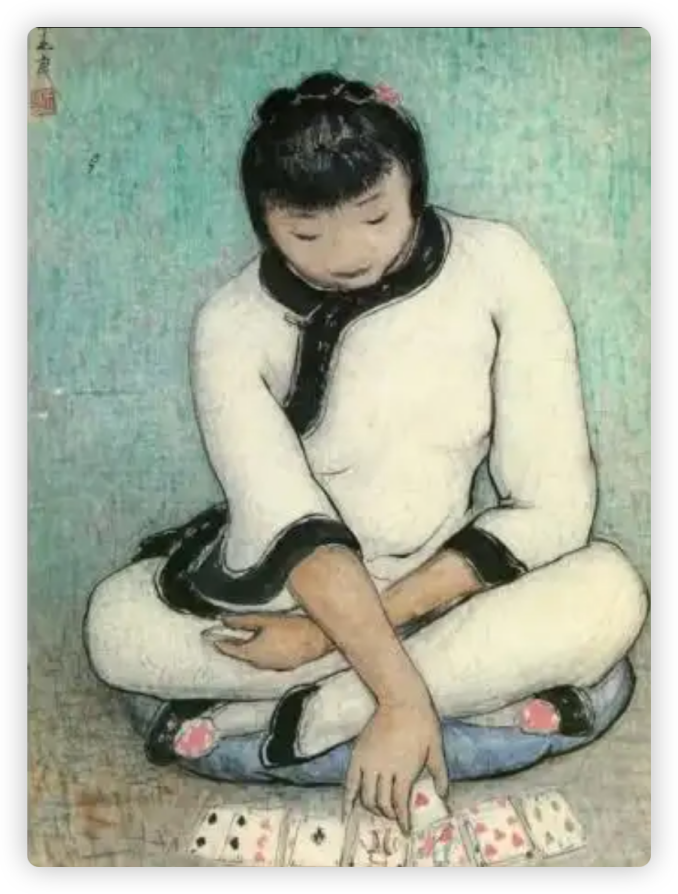

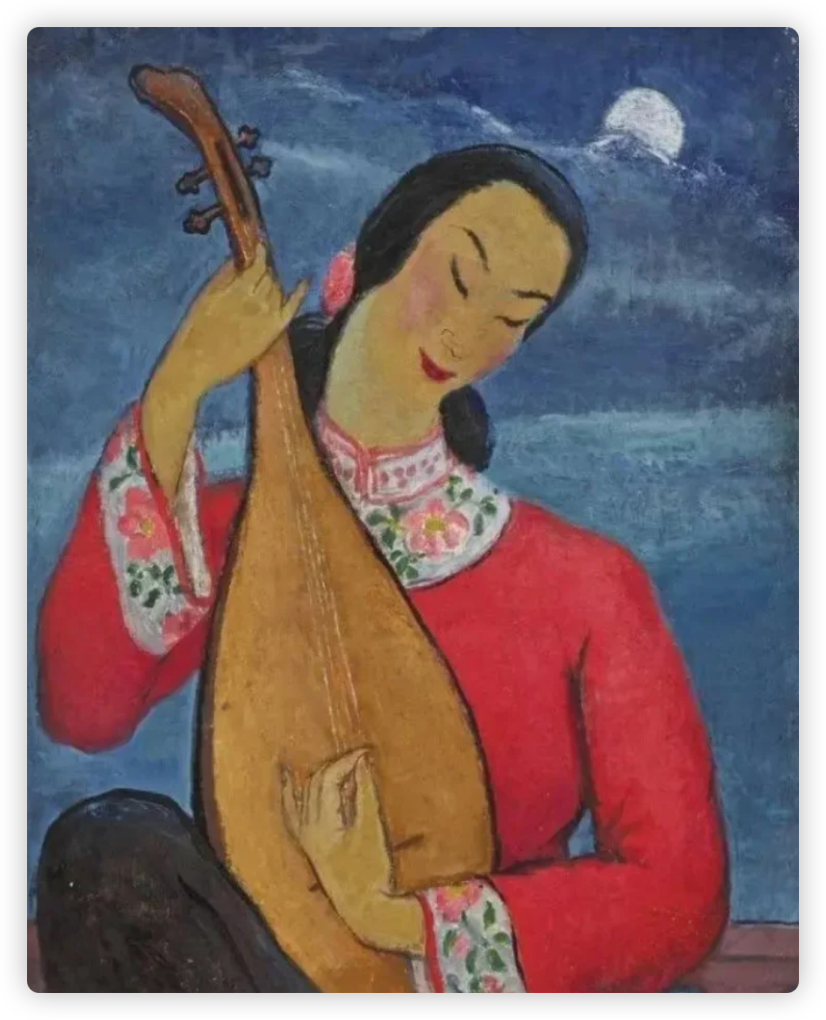

2023年,潘玉良的《月夜琴声》以2.3亿元天价成交,刷新华人女画家拍卖纪录。

画中抚琴女子衣袂飞扬,琴弦上跃动的不是音符,而是梵高星空般的漩涡。有人评说:“她的现代性被低估了百年!”

精神的传承和延展从未断过,从张桂梅用教育改写山村女孩命运,到谷爱凌用滑雪板冲破偏见,潘玉良的不屈和挚爱的精神内核始终未变:苦难不是终点,而是重塑自我的刻刀。

潘玉良的一生,像她笔下的芍药——“花开春已是将离”,却永远定格在最美的瞬间。从妓院的炭笔到总统勋章,从“妓女”到“东方画魂”,她用苦难淬炼出艺术的不朽。

如今,她的故事仍在续写:当南京博物院的灯光打在《浴女》上,当短视频里的年轻人模仿她的妆容,当拍卖槌为她的画作一次次落下——那个曾偷炭渣画画的女孩,终于让世界听见了她的声音。

“她的人生从妓院的炭笔开始,以卢浮宫的镁光灯延续——艺术终将赦免所有不屈的灵魂。”