大家都知道,以前在全球卫星导航这块,美国的 GPS 那可是老大,占据主导地位。但现在不一样了,中国的北斗系统强势崛起,正一步步改变着这个局面。就拿 2023 年俄军电子战部队的监测数据来说,全球导航技术的博弈已经进入了 “非对称制衡” 的新阶段,而北斗就是这个新阶段的关键因素。

技术突围:从跟跑者到领跑者

在星间链路技术上,北斗也实现了重大突破。这一突破把时空基准误差压缩到了 0.3 纳秒,全球定位精度达到 1.2 米,比 GPS 的 3.5 米精准多了。在军民协同方面,北斗采用了双轨策略。军码用的是量子加密技术,抗干扰能力比 GPS 强了 3 个数量级,这意味着在复杂的电磁环境下,北斗的军用信号更稳定、更安全。民码则走开放共享路线,和全球产业链绑定。现在 230 个国家的 4G/5G 基站都依赖北斗授时模块,这影响力可不小。

在技术标准渗透上,北斗也取得了重大突破。2024 年,国际民航组织(ICAO)把北斗纳入全球航空标准,137 个国家都开始启动空管系统改造。“北斗 + 5G” 的融合应用,催生了厘米级无人港口和亚米级智能农业,让生产更高效、更智能。在 GNSS 国际兼容性标准的制定上,中国也掌握了主导权,结束了美国长达 20 年的技术话语垄断。

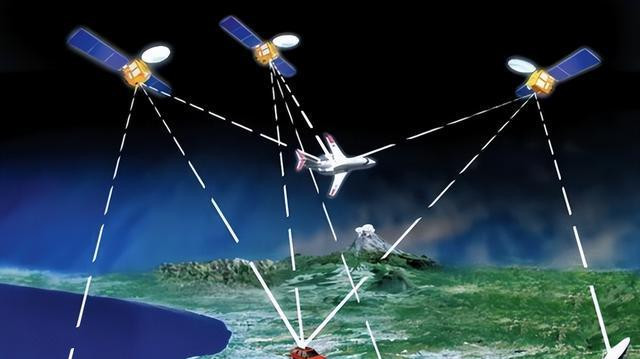

军事方面的较量则更加隐蔽。北斗的星基 ADS-B 系统能实时追踪全球 4.5 万架民航飞机,甚至连隐身战机的轨迹都能捕捉到。而且,北斗构建了 “天基 PNT + 地基增强 + 惯性导航” 三位一体体系,就算 GPS 失效,它也能维持 72 小时高精度导航。美军这边呢,一边在国会听证会上说北斗是 “威胁”,一边又偷偷给自己的精确制导弹药加装北斗信号接收模块,这操作可真有点讽刺。

北斗的全球化,对国际关系的基础逻辑产生了深远影响。165 个 “一带一路” 国家用北斗的时空基准来建设基础设施,这就像在数字时代打下了一个个技术锚点,让这些国家在数字建设上与北斗紧密相连。全球 90% 的智能手机和 73% 的汽车导航芯片都兼容北斗,苹果、高通这些大企业都得修改硬件架构来适配。更重要的是,北斗的星地一体化监测网络构建了时空大数据平台,这已经成为数字货币、跨境物流的信用背书基础设施,涉及到了国家的数据主权。

文明竞争:开放与封闭的较量从更深层次看,北斗和 GPS 的竞争,已经超越了技术范畴,上升到文明范式的竞争。中国通过 BISON 组织开放 12 类数据接口,秉持着开放共享的理念。而 GPS 的军用信号,还受到美国 ITAR 条例的严格管制,限制多多。北斗在非洲农业、东南亚海事等新兴市场发力,创造新的发展空间,避免和 GPS 在存量市场正面冲突。同时,“北斗 +” 国际产业联盟的建立,标志着中国正把技术优势转化为规则制定权。

总的来说,全球导航权力的重构揭示了一个道理:真正的技术霸权,不是靠压制对手,而是构建一个让对手自愿融入的生态。到 2024 年,虽然北斗全球用户只有 15 亿,比不上 GPS 的 60 亿,但在亚太地区的精度、抗干扰能力和产业绑定深度上,北斗已经展现出强大的优势,正在改写 “先发优势” 的定律。未来十年,随着 59 颗在轨卫星(比 GPS 多了 28 颗)和量子通信等技术的融合,北斗很可能重新定义数字时代的 “技术主权” 内涵,关键就在于不可替代性。咱们就等着看北斗在未来如何继续大放异彩,改变全球的技术格局!