在现代社会,交通事故几乎每天都在发生,它们背后隐含着无数个家庭的悲伤与断裂。2025年4月15日,在江西景德镇市昌江大道上,一起触目惊心的交通事故引发了全国范围的关注与讨论。这起事故不仅导致了三条生命的陨落,更是在舆论场上掀起了一场激烈的“天灾”与“人祸”的辩论。这种充满争议的话题,不禁让人思考:当一门法律遭遇情感的冲击时,我们真的能提出公正的答案吗?社会的道德标准与法律的界限,究竟该如何划定?

事情发生的前一天,廖某宇与女友在车内的争吵无疑是一个火星。在两人激烈的情绪交锋中,廖某宇的情绪失控,竟将车速推高至129公里每小时。在这疯狂的速度下,命运的转角出现了一对正走过马路的年轻夫妻和他们仅358天大的婴儿。即便是小心翼翼,最终依然无法逃脱这一场毫无征兆的灾难。瞬息万变的瞬间,他们的生命被葬送,留下的只有无尽的哀叹与后悔。这一事故让我们不禁思考,情绪与理智之间的界限究竟在哪里?

对于肇事者廖某宇的行为,社会的态度呈现出了两极分化。一人认为他应当受到严厉的法律惩罚,但也有一人试图为他辩护,称其为情绪失控。情绪失控真的是一个可被理解的借口吗?在一次次的舆论争论中,许多人质疑肇事者对生命的漠视,感叹法与情感之间的较量,令人深思。我们不能否认,作为一个社会,法律的存在是为了维护公共安全与正义,而一旦这些原则被践踏,难道我们还能坐视不管吗?

随着事件的发酵,肇事者的父亲在事故后的一番表态也引起了广泛的争议。“我儿子撞死人是天灾,是你们追着不放才是人祸!”当这样的话语从一个父亲口中流出,令人感到无比震惊与愤怒。这种缺乏尊重与良知的态度,仿佛是对已逝生命的极大不敬。在这个瞬息万变的社会,谁又能保证下一个悲剧不会再次上演?或许,人的生命对于某些人来说,不过是一个轻描淡写的数字,然而在那些经历了失去的家庭看来,却是无法愈合的创伤。

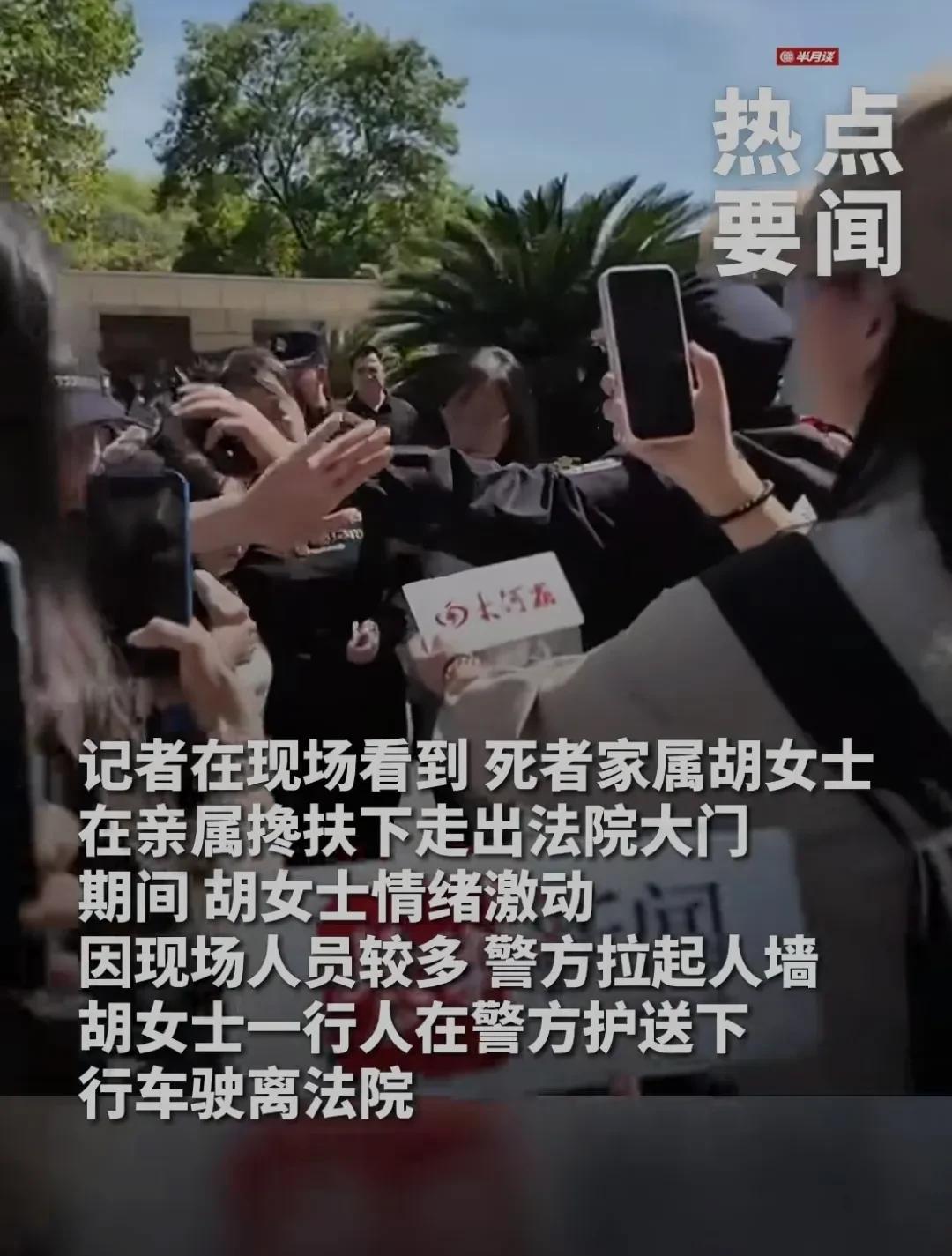

在这场悲剧中,我们还需要提及的是受害者家庭的惨痛经历。胡女士与老伴原本过着平静的生活,却在一夜之间被噩梦笼罩。夫妻俩在事故后饱受抑郁症的困扰,每天只能依靠药物才能勉强入眠。他们带着被撞烂的儿子的袜子,搬入了儿子的婚房,面对此等景象,心如刀绞。这个家原本是充满欢笑与希望的温馨港湾,而现在却成了无尽悲痛的牢笼。社会对这样一对老人的同情与支持,是否足以抚平他们心头的创伤?

而另一个值得关注的点在于,公众对于交通安全的重视程度。根据统计,在中国,因交通事故致死的人数每年都在攀升,2019年就统计出了约58,000起死亡病例。这样的悲剧不仅让人心痛,也让我们思考:如何提升公众的交通安全意识,防止事故的再次发生?我们能否通过教育与立法双管齐下,确保社会每个成员都能对生命保持应有的尊重?

在事故发生后的庭审中,肇事者廖某宇是否能为自己的行为承担责任?这一法律问题成为了众人关注的焦点。检方将其控以“以危险方法危害公共安全罪”,而这一指控的成立与否,不仅关系到肇事者的个人命运,更将影响整个社会对交通事故责任的认知与法律的公信力。法律的公正性与适用性,是否能够通过这一案件得到体现?

在这场残酷的戏剧中,还有一个无法忽视的角色就是“父母”。在当今社会,家庭教育在塑造一个人成长过程中扮演着至关重要的角色。廖某宇的行为是否与他的家庭环境有关?父母对孩子的责任是否能在日常生活中得到体现?家庭教育不仅关乎孩子的个性,也在某种程度上影响着他们对生命的态度。教育的缺失,是否意味着道德的缺失?在这样的背景下,父母的角色是否应该被重新审视?

而对于整个社会来说,事故的频发提示着我们在追求速度与效率的同时,切勿丢失了最基本的人性与责任。是否只有在发生悲剧后,公众才能反思自己的行为?怎样才能让人们在日常生活中意识到安全的重要性?或许,交通安全的宣传教育,应该从学校、家庭开始,逐步在社会深处生根发芽。希望能通过这样的努力,让每一个人都能在情感与理智的交织中,找到那条安全的道路。

让我们回到事故本身。作为一个社会,我们是否能够从这场悲剧中汲取深刻的教训?我们对待生命的态度,是否需要在这种极端情况下进行反思?无论是对法律的尊重还是对人性的理解,都是值得我们思考的问题。生命的脆弱与短暂,不容忽视,而在生与死的界限上,法律和道德应当携手共进。希望未来不会再有更多家庭因为这种悲剧而陷入无尽的痛苦。