大S突然离开这个世界,让我突然想到死亡并不是什么遥远的事情,它可能在我们毫无准备的情况下就悄然而至,这种突如其来的离别往往最令人难以接受,特别是对那些习惯了聚光灯照耀的公众人物来说更是如此。

大S的离世不仅仅是一个家庭的私事,反而变成了全民围观的焦点,她的生前影像、死亡原因、遗体处理方式都成为了热门话题,媒体像是一群饥饿的狼群疯狂追逐着每一个可能的新闻点,死亡在现代社会已经不再是一个隐私,而是被迫公开展示在大众视野之下。

这种被迫的公开让S一家人承受了难以想象的压力,他们不仅要面对亲人离世的痛苦,还要应对无数媒体和网友的质疑与猜测,死亡本该是一件庄严而私密的事情,可在信息爆炸的今天,却成了一场供大众消费的狂欢。

我常常在想,如果换作是我,亲人刚刚离世,还来不及擦干眼泪,就被无数镜头对准,被要求解释各种细节,那种感觉一定糟糕透了,可怜的S家人,他们现在或许只想安静地度过这段艰难时期。

人们总是对名人的死亡有着异常的好奇心,仿佛通过挖掘死亡的真相,可以获得某种心理上的满足,这种对死亡的围观心理其实反映了现代人对生命议题的恐惧与逃避。

在社交媒体时代,死亡不再是终点,而是另一种存在形式的开始,大S的形象被固化在各种影像和报道中,永远年轻美丽,永远充满活力,这或许是名人死亡的一种特殊意义。

死亡的公开化让逝者失去了最后的尊严,我们是否应该反思,给逝者和其家人保留一些私密空间的必要性,毕竟,悲伤是如此私人的情感,不应该被公开展示和评判。

有时候我会想,如果媒体能够保持适当的距离,如果网友能够少一些猜测和指责,也许S家人能够更平静地度过这段时期,但这似乎只是一种奢望,在当今这个信息无限公开的时代。

网络上关于大S死因的各种猜测层出不穷,有人说是因为整容过度,有人说是药物滥用,还有人说是不明原因的急病,这些猜测在没有确切证据的情况下疯狂传播,对逝者及其家人造成了二次伤害。

网友们似乎忘记了,坐在屏幕另一端的是一个个有血有肉、正在经历丧亲之痛的真实人物,他们的悲伤和眼泪并不因为身份特殊而有所不同,他们也需要时间和空间来处理自己的情绪。

我曾看到一条真正的悲伤是不会发到这让我感到非常困惑,在当今社会,社交媒体已经成为人们表达情感的重要渠道,为什么悲伤就不能在网上表达,这种武断的判断本身就充满了偏见。

有些人利用大S的死亡来传播各种阴谋论,有人说她的死于医疗事故被掩盖,有人说家族内部有不可告人的秘密,这些毫无根据的言论在网络上肆意传播,没有人去核实,也没有人为此负责。

网络的匿名性让人们丧失了基本的同理心和道德约束,他们可以毫无顾忌地发表最刻薄的言论,而不用担心任何后果,这种现象在名人逝世的新闻下尤为明显。

每当看到那些恶毒的评论,我都会想,如果评论者的亲人遭遇同样的不幸,他们会希望别人这样对待他们吗,可惜,网络世界的残酷正在于此,人们常常忘记屏幕另一端也是真实的人。

网络让悲伤变得公开而廉价,一个黑色的方框,几句简短的话语,就代表了对逝者的哀悼,这种形式化的悲伤仪式是否真的能传达出内心的感受,还是仅仅为了满足社交媒体上的展示需求。

在这个信息高度发达的时代,我们似乎失去了对私密空间的尊重,每一个细节都被放大检视,每一个动作都被解读质疑,这样的环境下,真正的悲伤和治愈能否有生存的空间?

悲伤,理应是不分身份的,无论是普通人还是明星,失去亲人的痛苦应当得到同等的理解与尊重,然而现实却并非如此,公众人物的悲伤总是被放在显微镜下审视,被贴上各种标签。

小S在社交平台上表达对姐姐的思念,却戏太疑,这种对公众人物情感表达的苛责,反映了我们社会对名人的双重标准,他们被期望在悲伤中仍然保持完美的表现。

我常想,为什么公众人物就不能有正常的情感表达,为什么他们的眼泪和思念就要被怀疑是做戏,是不是我们已经习惯了将他们视为娱乐产品而非真实的人。

悲伤是人类共通的情感,无论是明星还是普通人,都需要时间来处理失去亲人的痛苦,而这个过程应当得到尊重,而不是被当作茶余饭后的谈资或网络上的议论话题。

每个人表达悲伤的方式都不同,有人选择公开哭泣,有人选择默默承受,有人通过艺术创作排解,我们无权评判哪种方式更真实或更合适,这是个人的选择。

社交媒体时代,悲伤也变成了一种公开展示的情感,这让人们对悲伤的真实性产生怀疑,但我认为,表达方式的不同并不代表情感的轻重,我们应该给予每个人表达悲伤的自由和空间。

对于公众人物来说,即使在最私人的悲伤时刻,也不得不考虑公众的眼光和评判,这是一种难以想象的压力,他们的悲伤被放大,被质疑,被消费,这本身就是一种不公。

有时我会想,如果我们能够对所有人的悲伤给予同等的尊重和理解,无论他们是富人还是穷人,是明星还是普通人,也许这个世界会因为这种平等的同理心而变得更加温暖一些。

大S的身后事处理成为了一个公众关注的焦点,从骨灰安放到树葬方式,每一个细节都引发了广泛讨论,这反映了现代社会对死亡仪式的商业化和表演化趋势。

传统的葬礼仪式本应是一种庄严而私密的告别方式,但在如今的社会中,特别是对公众人物而言,葬礼仿佛成了一场公开表演,需要考虑媒体报道,粉丝期待,甚至是社会评价。

我认为,每个人都有权利选择自己离开这个世界的方式,无论是传统的入土为安,还是现代的树葬火化,这种选择应当被尊重,而不是被公众评判其是否符合某种标准或期待。

树葬作为一种环保的葬礼方式,反映了现代人对环保理念的重视,但也引发了传统祭祀文化面临的挑战,没有固定的墓碑和祭拜场所,后代如何延续对先人的纪念,这是个值得思考的问题。

葬礼本应是一个家庭内部的事务,但对于公众人物来说,似乎连最后的告别也必须考虑大众的感受,这种压力是普通人难以想象的,他们甚至无法按照自己的意愿平静地离开。

有时候我会想,如果大S是一个普通人,她的离去是否会得到更多的尊重和安宁,而不是成为媒体报道和公众讨论的焦点,但这似乎只是一种无法实现的假设。

死亡和葬礼被商业化,被媒体化,被娱乐化,这是现代社会的一种畸形现象,它剥夺了死亡本应具有的庄严和私密性,使其成为一种公众消费的产品。

在信息爆炸的时代,我们似乎忘记了给予逝者及其家人最基本的尊重,那就是允许他们在私密的空间中告别和哀悼,而不是将每一个细节都暴露在公众的视野之下。

姐妹情深本是最纯粹的情感,但在公众的眼中,即便是小S表达对姐姐的思念也会被质疑其真实性,这种对公众人物情感的普遍怀疑反映了当代社会的一种普遍心态。

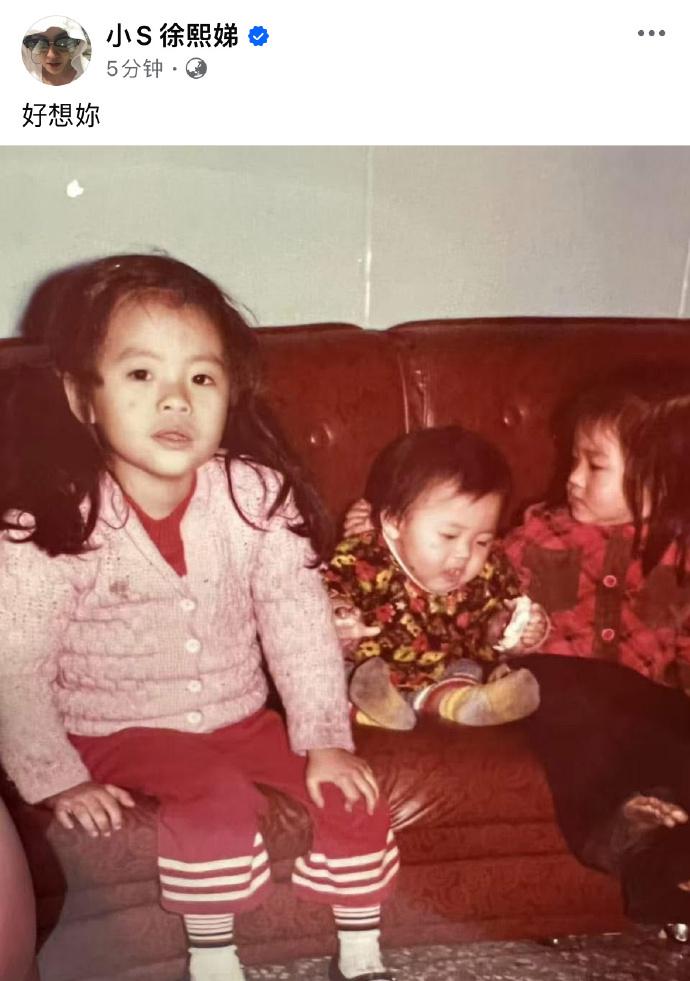

大S和小S作为娱乐圈知名的姐妹花,她们的感情曾经被无数人羡慕,小S甚至公开表示她们前世可能是情人或夫妻,然而在大S离世后,这种深厚的感情却被部分网友质疑是作秀。

我时常思考,为什么公众会对明星的情感表达如此苛刻,是不是因为我们已经习惯了在综艺节目中看到他们精心设计的表演,以至于忘记了他们也是有真实情感的普通人。

亲情并不因为身份的特殊而有所不同,无论是普通家庭还是明星家庭,失去亲人的痛苦都是真实而深刻的,我们应该以同理心去理解他们的悲伤,而不是轻易质疑。

社交媒体的发达让人们的情感表达变得公开而直接,但也让真实的情感容易被误解为表演,特别是对于那些习惯于在镜头前展示自我的公众人物,他们的真情实感更容易被质疑。

有时候我想,如果小S选择完全沉默,不在社交媒体上表达对姐姐的思念,又会被多少人指责她冷漠无情,公众人物似乎总是处在一个两难的境地,无论做什么都会被质疑。

亲情的表达方式因人而异,有人选择公开表达,有人选择私下哀悼,没有谁比谁更真实,也没有标准答案说明应该如何表达对逝去亲人的思念,这完全是个人选择。

在这个充满噪音的时代,或许我们应该少一些揣测和评判,多一些理解和包容,毕竟,每个人都有权利用自己的方式去爱,去思念,去悲伤。

大S突然离世,让人再次意识到生命的脆弱与无常,从发病到离世仅仅五天时间,这一切来得太快,让人来不及反应,也来不及道别。

我常想,如果知道那次旅行将是生命中的最后一次,大S会不会有所不同的选择,会不会更加珍惜每一刻,这种生命的不确定性也许是上天给我们的提醒,要珍惜当下每一个瞬间。

生命就像是风中的烛火,看似明亮稳定,却可能在下一秒被无情地吹灭,大S的离去让我们再次直面这个残酷的现实,无论多么富有,多么美丽,多么年轻,死亡都是无法避免的。

对于公众人物来说,他们的离世往往伴随着更多的关注和讨论,但归根结底,他们也只是普通的生命个体,面对死亡时与常人无异,同样脆弱,同样不舍。

每当看到关于大S的新闻,我都会不自觉地想起那句话,生如梦,白驹再辉煌的人生,终究会化为一抔黄土,或者像大S选择的那样,变成滋养一棵树的养分。

生命的短暂让人感到恐惧,也让人更加清醒地认识到,无论是功名利禄还是恩怨情仇,在死亡面前都显得如此渺小,真正重要的或许只是能够无悔地活过,能够被人真心地爱过和思念过。

我有时会想,如果有一天我突然离开这个世界,会有多少人真心为我哀悼,会有多少人记得我的存在,这种思考虽然有些悲观,但却能让人更加珍视当下的人际关系和生活体验。

大S的离去提醒我们,生命无常,珍惜当下,善待身边的每一个人,因为没有人知道,下一次见面会是什么时候,或者,是否还有下一次见面的机会。

关于大S离世和后事处理的舆论呈现出明显的两极分化,有人表示理解与同情,也有人提出质疑和批评,这种现象反映了当代社会舆论场的一个普遍特点。

在社交媒体时代,每个人都有发声的渠道,但这并不意味着每个声音都建立在理性和尊重的基础上,一些言论为了吸引眼球而刻意挑起争议,这在某种程度上加剧了舆论的撕裂。

我经常思考,为什么同一事件会引发如此截然不同的反应,大概是因为每个人都戴着自己的有色眼镜去看待问题,于是看到的世界也就各不相同了。

舆论的两极化让当事人很难找到平衡点,无论采取何种行动都会受到批评,这种情况下,或许选择尊重自己内心的声音,做真实的自己,才是最好的解决方案。

有时候我觉得,舆论就像一面镜子,它并不总是反映事件本身,反而更多地反映了发言者的内心世界,那些批判者或许只是将自己的不安全感和负面情绪投射到了事件上。

在信息爆炸的时代,真相往往被淹没在各种观点和情绪中,我们需要学会独立思考,不被舆论裹挟,也不轻易对他人的痛苦做出判断,这才是一个成熟媒体消费者应有的态度。

对于公众人物而言,舆论压力尤为巨大,他们的每一个行为都在放大镜下被检视,被评判,这种环境下要保持真我实属不易,我们应该对他们多一些宽容和理解。

在阅读关于大S的新闻时,我总是提醒自己,不要轻易被某一种观点左右,要尽可能全面地了解情况,保持理性思考,这样才能更接近事情的真相,也更尊重逝者与其家人。

```

大S离世了,媒体和网友们好像都变成了福尔摩斯,从她死亡原因到家人表现都要拿放大镜看,搞得这个家庭连好好哭都不行,谁说明星就不能有正常人的悲伤呢,可惜现在的社会就是这样,你越是有名气,你的眼泪越值钱。

大S的去世成了全社会关注的焦点,有些媒体简直像看到腐肉的秃鹫,恨不得把每一个细节都扒出来给大众看,死者尊严在这种时刻好像变得不值一提,而这种围观的目光让本就悲痛的家人雪上加霜。

我真的不懂为什么人们对名人的死亡有这么大兴趣,难道死亡不应该是最私密的时刻吗,S一家想要低调处理后事的愿望被各种揣测和追问打破,他们甚至无法在安静的环境中好好告别。

想一想如果是我的亲人去世,然后有无数陌生人来问死亡细节、争遗产、指责治疗过程,我可能会疯掉,但这就是名人家属要面对的现实,他们的悲伤都不能自己独享。

死亡本身就够残酷了,何必再加上这些不必要的猜测和质疑,可怜的大S,生前被各种绯闻困扰,死后还要被各种消息纠缠,她什么时候才能真正安息。

我不明白为什么现代社会对死亡的态度如此病态,既恐惧又好奇,既回避又想要知道所有细节,这种矛盾的心理在面对名人死亡时表现得尤为明显。

社交媒体让死亡变成了一场公共表演,人们在屏幕前点赞、评论、转发,却忘记了亲人离世的痛苦是如此真实而深刻,不是几个表情符号就能表达的。

我觉得媒体和网友应该给S家人一些空间,让他们有尊严地完成这场告别,而不是把每一个悲伤的瞬间都变成大众消费的对象,这是最基本的尊重。

小S在社交平台上发的那句想你一堆人指责她作秀,这些人到底怎么想的,难道明星失去姐姐就不能在网上表达思念吗,还是说悲伤也要按照网友的剧本来演。

我常想这个世界对公众人物太不公平,他们表达悲伤被说是炒作,保持沉默又被说冷血,这种两难的处境让人窒息,小S在这种时刻还要顾及网友的评价,多荒谬。

有些真正的悲伤是放在这话听起来像是哲学家说的,实际上根本经不起推敲,每个人表达情感的方式不同,谁有资格规定悲伤该怎么表现出来。

小S的三次发文其实是悲伤阶段的自然流露,从最初的震惊无言到后来的思念怀想,这个过程很真实,可惜的是网络世界充满了冷漠的旁观者。

我不懂为什么人们喜欢对别人的悲伤指手画脚,仿佛自己是悲伤警察一样,能够判断谁的眼泪是真谁的眼泪是假,这种行为本身就很不尊重人。

小S和大S的姐妹情深是众所周知的,她们一起长大,一起成名,这么多年的感情怎么可能是假的,网友的质疑只会让小S的伤口撒上一把盐。

有时我觉得社交媒体让人变得更孤独,因为连最真实的情感表达都会被怀疑和批判,这让人不敢真实地表达自己,只能戴上面具生活。

悲伤本应被理解和接纳,而不是被审判和质疑,希望人们能给小S多一些包容,让她有空间去面对失去姐姐的痛苦。

S妈从沉默到决取孙子抚养权,这个转变让很多人感到意外,但换位思考一下,谁会眼睁睁看着外孙流落他乡而无动于衷,这是一个失去女儿的母亲最后能做的事。

媒体把这场抚养权争夺描述得像是一场战争,各种花边新闻层出不穷,却很少有人真正关心孩子们的感受,他们在失去母亲的同时还要面对这么多混乱,太不容易了。

我很好奇为什么外界总是喜欢在悲剧中寻找戏剧性,S妈争夺抚养权难道不是人之常情吗,为什么非大度大转样的词语来描述。

在这种家庭变故中,孩子往往是最无辜的受害者,他们既失去了母亲,又要面对家庭的分裂,而公众的围观只会让情况变得更加复杂,希望媒体能少一些猎奇心理。

S妈的行动虽然被描述得很激烈,但我相信这其中一定有许多无奈和心酸,毕竟没有哪个母亲愿意在失去女儿后还要通过法律手段争取见到外孙的权利。

对于S妈来说,外孙可能是女儿唯一留下的血脉,这种联系是任何人都无法切断的,希望最终的结果能够对孩子有利,毕竟他们才是这场悲剧中最需要保护的人。

家庭矛盾本该是私密的事情,但在名人家庭中,这些都变成了公众话题,每个决定都要接受无数陌生人的评判,这种压力是普通人难以想象的。

我希望在这场崙,大家能够尊重S妈的选择,无论结果如何,她都是一个失去女儿的母亲,她的悲伤和行动都值得理解。

大S选择树葬这种方式确实很符合她生前环保的理念,但也让传统的祭祀文化面临挑战,没有墓碑和固定地点,后代如何祭拜,这个问题确实值得思考。

我常常想,如果是我离世,会选择什么样的方式,是传统的入土为安还是更现代的火化树葬,每种选择背后都有不同的文化和价值观,没有对错之分。

树葬这种方式在西方比较普遍,但在华人社会还不太常见,大S的选择其实也在某种程度上引领了一种新的观念,生命可以以另一种形式延续。

不公开树葬的时间和地点,这样的决定也许是为了避免媒体的围观,让大S能够安静地走完最后一程,这种对隐私的保护是应该被尊重的。

有人说树葬后孩子无处可寻,但我觉得思念并不一定要有具体的场所,心中的纪念比外在形式更重要,何况现在有各种数字化的纪念方式。

对于名人而言,连最后的葬礼都要考虑媒体和粉丝的因素,这种压力是普通人难以想象的,大S的树葬选择或许也是对生前过度曝光的一种反弹。

生命以各种方式延续,无论是通过孩子,还是通过回忆,甚至是通过一棵生长的树,重要的是那些爱过她的人心中的记忆不会消失。

每个人都有权利选择自己离开这个世界的方式,这是对生命最后的掌控,外界的评价和质疑都不应该干扰这个私人决定。

大S从发病到离世仅五天时间,期间两次送医却未获有效治疗,这确实引发了很多疑问,但在没有确切信息的情况下,各种猜测只会给家属增加负担。

我不理解为什么人们总是急于寻找责任方,好像一定要有人为悲剧负责,生死有时不在人力可控范围内,医生不是神,有些情况确实难以挽回。

小S作为旅行策划者被推上风口浪尖,但谁能预料到一次家庭旅行会演变成悲剧,这种事后诸葛亮的指责只会给她带来更大的心理负担和愧疚感。

医疗过程没有公开详情是有原因的,也许家人不想让大S生前的痛苦细节被公之于众,这种保护隐私的做法应该得到尊重,而不是被视为隐瞒。

国外就医确实存在语言障碍和医疗体系差异的问题,但这不应成为追责的理由,而应该成为对未来旅游医疗保障的思考,如何更好地保护在外国人的医疗权益。

有些网友的质疑已经超出了关心的范畴,变成了一种道德审判,他们似乎忘记了S家人此刻正经历着失去亲人的痛苦,需要的是理解而不是指责。

医疗事故是个严肃的指控,没有确凿证据的情况下随意猜测是不负责任的,这不仅对医院不公平,对家属也是一种伤害。

希望人们能够理性看待这个悲剧,不要急于下结论或寻找替罪羊,给S家人一些空间去面对这个突如其来的变故。

大S离世引发的舆论风暴显示了现代社会对名人隐私的过度关注,一方面公众有知情权,另一方面逝者及家属也有隐私权,这种平衡很难把握。