在中国高校的这场“排位争夺战”中,2025年的CNUR和Deepseek两大榜单无疑掀起了不小的波澜。39所985大学的排名动态,以及部分大学意外的“上位”或“落榜”,让人不由得感慨:高校实力的比拼,早已不局限于校园里的学术较量,而是延伸到了舆论的风口浪尖。

先来说说排名前十的“顶流”985高校。清华和北大依旧稳坐头两把交椅,俨然是中国高校界的“双子星”。有人说清华是“工科之王”,北大是“文理全才”,这话确实不假。无论是科研成果还是国际排名,这两所学校的实力早已摆在那儿,谁想撼动它们的地位,恐怕都得先掂量掂量自己。可问题也随之而来:为什么清华和北大的后辈们,永远只能争第三?

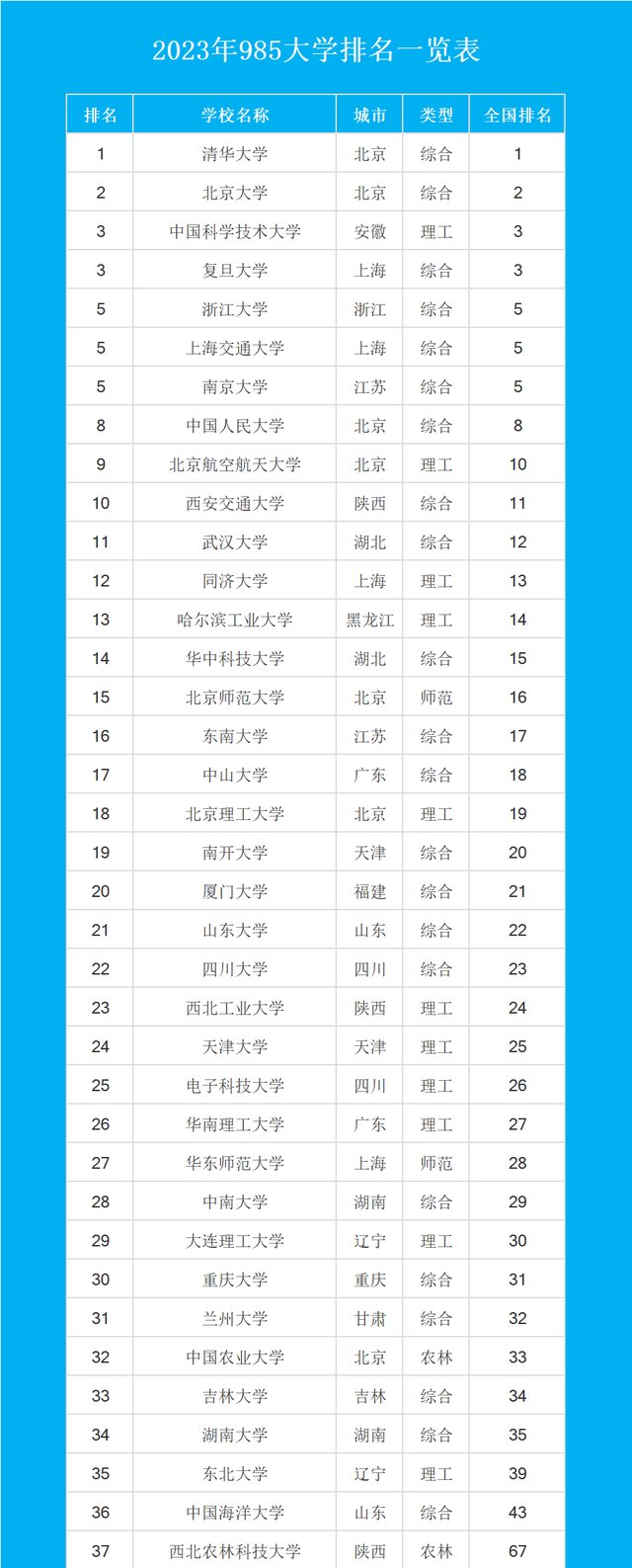

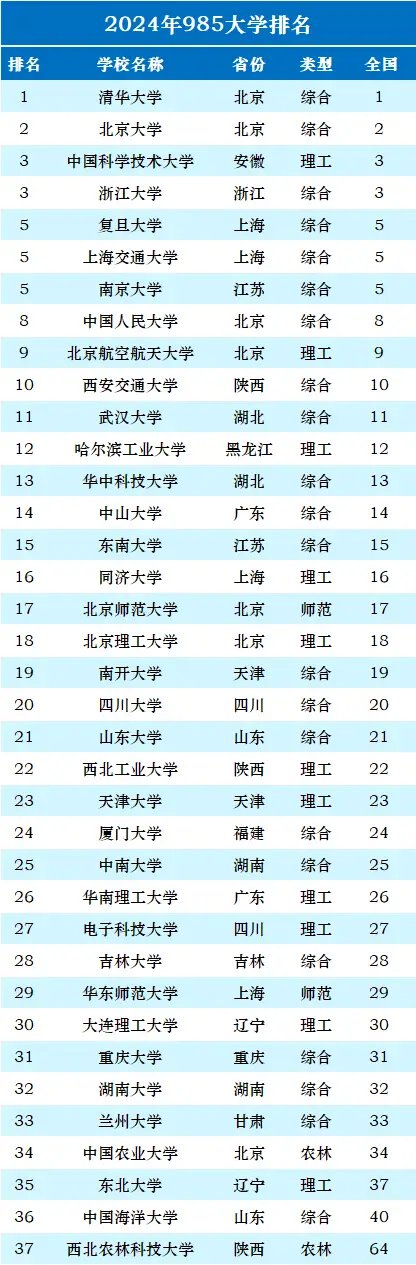

这个第三的位置,可谓是“硝烟弥漫”。浙江大学、中科大、复旦、上海交大、南京大学,这些“华东五校”加起来,谁都不服谁。2025年的CNUR排行榜干脆来了个“双并列”,直接把浙大和中科大放在了第三的位置,还让复旦、上交和南大并列第五。这样的操作,让人不禁感叹:这分明是“神仙打架”,结果评委也不敢轻易站队。

不过,最让人意外的还是中科大的“逆袭”。在很多榜单中,中科大总是低调得有些“隐形”,但这次却一跃而起,甚至超过了“魔都双雄”复旦和上交。这不禁让人好奇:中科大的底气,究竟从何而来?答案或许就在它的学科特色上。量子物理、材料科学、化学,这些领域的全球顶尖成果,早已让中科大成为中国理科的天花板。相比之下,复旦和上交虽有优势,但更多体现在综合性上。如果拉开学科单项比拼,中科大确实有资格“抢跑”。

接着是排名第八的中国人民大学。作为文科领域的“扛把子”,人大进入前十让许多文科生拍手叫好。毕竟,在动辄理工科霸榜的高校排名中,人大一直显得有些“被忽略”。但CNUR的这次评选,算是给了人大一个属于自己的舞台。有人说,人大是文史哲领域的“顶流”,也有人调侃它是“公务员培训基地”,不管怎么说,它的特色与地位的确无可替代。

至于第九名的哈尔滨工业大学和第十名的北京航空航天大学,这两位“工科巨头”可谓是凭实力争得了位置。哈工大在航天、机器人领域的贡献有目共睹,而北航近年来凭借航空航天领域的爆发式增长,也逐渐站稳了脚跟。尤其是北航,作为“争议中登场”的一匹黑马,它的入围不仅因为学术上的突破,还与低空经济的兴起密不可分。试想,未来无人机、空中交通的发展,哪个不需要北航这样的人才摇篮?

再看11到20名的“中坚力量”,争议似乎更多了。武汉大学、西安交通大学、华中科技大学、东南大学这几所学校的排名,直接把网友分成了两个阵营。有人认为东南大学不该排在华中科技大学之前,因为在其他榜单中,华中科技大学的排名往往更高。但也有人支持东南大学,认为它在建筑、通信等领域的表现,完全配得上这一位置。这种“老冤家”的比拼,既是高校实力的较量,也是地区之间的“暗战”。

最有趣的是,985大学被211超越的现象。比如,南京航空航天大学、西安电子科技大学、中央财经大学、上海财经大学,竟然都超越了东北大学和兰州大学。有人替后者鸣不平,觉得是地域拖了后腿。毕竟,作为老牌985,东北大学和兰州大学的学科底蕴毋庸置疑。但也有人认为,这些211大学的崛起,是创新和市场需求的结果。拿中央财经大学来说,金融领域的热度和就业前景,让它的社会认可度节节攀升,这难道不比“名头”更重要?

当然,榜单再精彩,也难免存在争议。比如,为什么国防科技大学没参与排名?有网友调侃:“它要是排了,清华北大都得抖三抖。”还有人指出,排名中不少学校的强项学科被忽略了,导致综合性高校更容易占上风。这些声音提醒我们,高校排名只是一个参考,关键还得看个人的职业目标和兴趣方向。

说到底,中国高校的排名,不仅是学校之间的较量,也是教育资源、产业需求、社会认可度的缩影。从清北的稳居顶端,到中科大的惊艳逆袭,从人大、北航的崛起,到兰州大学的“失守”,每一所学校的“涨落”,都折射出社会对教育的期待和价值的变化。

那么问题来了,你更关注高校的综合排名,还是单项学科的表现?在选择大学时,你会优先考虑学校的“名头”,还是城市和行业的资源?留言区见!