当你在夜晚抬头仰望星空,是否想过人类有一天能在地球上造一个“太阳”?这不是科幻小说里的情节,而是中国科学家正在书写的现实。2025年初,我国全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)首次实现1亿摄氏度高温下1066秒的稳态运行,这个被称作“东方超环”的“人造太阳”,用比太阳核心温度还高6倍的等离子体火焰,点亮了人类能源革命的曙光。

但要让一团温度高达上亿摄氏度、随时可能失控的等离子体“乖乖听话”,可比驯服一匹脱缰的野马难得多。这团火焰一旦接触容器壁,瞬间就能将最坚硬的金属烧穿。科学家们用了半个多世纪,才让这团火在“磁笼子”里燃烧超过1000秒——而中国团队,正是这场“驯火之战”的领跑者。

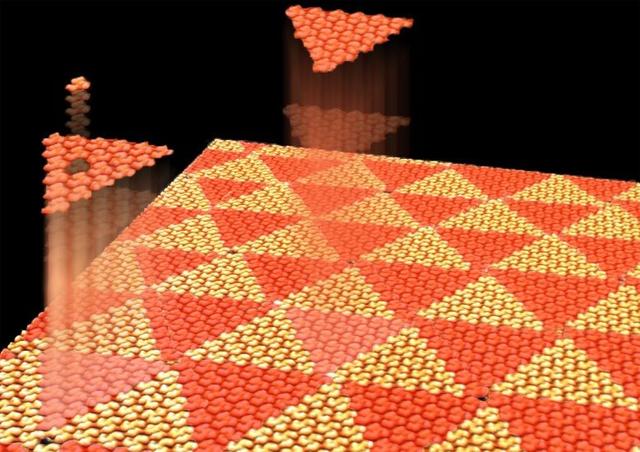

全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)

冰与火的极致考验在安徽合肥的“科学岛”上,矗立着一个直径4米的巨型罐体。这个被称作“人造太阳”的托卡马克装置,内部正经历着宇宙中最极端的温度考验:磁约束的等离子体核心温度达到1亿摄氏度,而包裹它的超导线圈却需要冷却到零下269℃,接近绝对零度。冰火两重天的矛盾,在这里被中国科学家用一项项“黑科技”巧妙化解。

“这就像用冰块搭一个笼子关住火山喷发的岩浆。”中科院合肥物质科学研究院副院长宋云涛打了个形象的比喻。要实现这种“冰笼子”的建造,首先需要突破的是超导材料的“卡脖子”难题。早在本世纪初,西方国家曾承诺向中国提供超导材料,却在关键时刻突然断供。科研团队咬紧牙关,与国内企业联合攻关,最终研发出性能超越国际水平的超导线材。如今,全球60%以上的超导材料来自中国,连欧洲ITER项目都依赖我们的技术。

这些头发丝粗细的超导线,需要在零下269℃的液氦环境中承载48千安的超强电流——相当于同时点亮5000万个灯泡。工程师们发明了特殊的焊接工艺,让数万个接头在低温下依然保持近乎完美的密封性。“哪怕一根头发丝的误差,都会导致磁场畸变,让上亿度的火球瞬间失控。”参与装置建造的吴杰峰至今记得,团队花了整整3个月反复测试,才让所有接头的漏气率控制在十亿分之一以下。

与等离子体共舞的艺术如果说建造“冰笼子”是硬件上的突破,那么让等离子体在笼子里“跳一支千秒芭蕾”,则是物理与工程的精妙合奏。在EAST控制大厅里,科研人员面前的上百块屏幕实时显示着等离子体的“心跳曲线”——任何细微的波动都可能导致实验失败。

“以前的等离子体像温顺的小绵羊,现在我们要驾驭的是狂暴的龙卷风。”EAST物理实验总负责人龚先祖这样形容1亿摄氏度下的等离子体控制。当温度突破临界点,等离子体内部会出现各种不稳定性:有的像波浪一样上下起伏,有的像螺旋状触手四处拍打。中国团队独创的“多波协同加热”技术,就像给等离子体注入精准的“能量鸡尾酒”,用微波、中性束和射频波共同调节它的“情绪”。2025年的突破性实验中,科研人员通过实时反馈控制系统,在千分之一秒内完成对等离子体形态的微调,相当于每秒进行上万次“外科手术式”的精准干预。

为了让这场“高温芭蕾”跳得更久,科学家还破解了燃料补充的难题。他们研发出类似“太空快递”的低温弹丸注入系统:将氘氚燃料冷冻成米粒大小的冰珠,以每秒300米的速度射入等离子体核心。这项技术不仅实现了燃料的精准投放,还能像“灭火器”一样抑制等离子体的突然爆发。正是这些创新,让中国在2023年实现403秒运行后,仅用一年就将纪录提升到1066秒。

材料科学的“终极考场”即便成功约束住等离子体,装置内部材料仍要直面宇宙中最严酷的考验。在EAST的真空室内壁,每平方米每秒要承受亿亿亿个高能粒子的轰击——这相当于把整个上海市的沙粒在1秒钟内全部砸向一张A4纸。

“我们给材料设置的考试科目,比地狱难度还苛刻。”负责材料测试的陈建林工程师展示了一块巴掌大小的钨铜复合板。这种用在偏滤器上的关键材料,需要同时具备耐高温、抗辐射、导热快等特性。科研团队发明的“赤霄”测试装置,能24小时不间断地用高能粒子流轰击材料表面。经过上万次实验,他们发现当钨表面形成纳米级的珊瑚状结构时,抗侵蚀能力会提升10倍以上。这项发现不仅用在了“人造太阳”上,还催生出新型航天器防热涂层技术。

更令人惊叹的是装置的整体设计智慧。工程师们将真空室设计成“千层饼”结构:最内层是耐高温的钨装甲,中间层是导热极快的铜合金,外层则是抗震的不锈钢骨架。这种“刚柔并济”的设计,让装置既能承受瞬时热冲击,又能在昼夜温差中自由伸缩。为了将误差控制在微米级,老师傅们甚至练就了“纳米级手感”——有位装配技师蒙着眼睛,仅凭触觉就能将零件安装到头发丝万分之一的精度。

从实验室到能源革命的跨越站在“科学岛”的观测平台上俯瞰EAST装置,很难想象这个直径仅4米的“罐子”,承载着人类文明的未来。根据中国聚变路线图,2035年我们将建成首个聚变示范堆,实现能量输出大于输入20倍的突破。这意味着,当你的孩子长大后,用的电可能来自“人造太阳”。

这场能源革命的深远意义,远超普通人想象。一升海水中提取的氘,通过聚变反应释放的能量相当于300升汽油。全球海水中的氘储量足够人类使用上百亿年——那时候太阳可能都已熄灭。更可贵的是,核聚变不会产生二氧化碳,也不会遗留长寿命核废料。当第一批聚变电厂投入运营,雾霾笼罩的城市将成为历史书里的名词,沙漠中矗立的聚变站将通过特高压电网,把清洁能源输送到每个角落。

或许在不远的将来,当我们的后代翻开历史课本,会这样写道:“21世纪中叶,中国科学家在地球上点燃了‘人造太阳’,从此人类告别了能源争夺的黑暗时代,文明正式迈入星辰大海的新纪元。”而今天每个为这项事业奋斗的科学家、工程师,都是书写这段历史的执笔者。正如EAST团队常说的一句话:“我们追逐太阳,是为了让世界永远光明。”