丹麦海峡海战(1941年5月24日)是第二次世界大战中英国皇家海军与德国海军之间最具标志性的对决之一,也是战列舰时代最后的经典战役之一。这场战役以德国战列舰“俾斯麦”号击沉英国战列巡洋舰“胡德”号为核心,深刻影响了二战大西洋战场的战略格局。以下从背景、过程、技术与战略分析、影响四个维度进行深度解读。

切断大西洋生命线:1941年,德国试图通过代号“莱茵演习”(Rheinübung)的行动,派遣“俾斯麦”号与重巡洋舰“欧根亲王”号突入大西洋,袭击英国运输船队,切断其赖以生存的物资补给线。

心理威慑:作为德国最先进的战列舰,“俾斯麦”号(排水量5万吨,8门380mm主炮)的参战旨在震慑英国海军,削弱其制海权信心。

情报与部署:英国通过密码破译和空中侦察获知“俾斯麦”号动向,紧急调集包括“胡德”号、“威尔士亲王”号、“胜利”号航母在内的舰队进行拦截。

“胡德”号的象征意义:作为一战时期建造的“海军荣耀”(排水量4.2万吨,8门381mm主炮),胡德号是英国最大的战列巡洋舰,但其水平装甲薄弱的设计缺陷长期未解决,成为隐患。

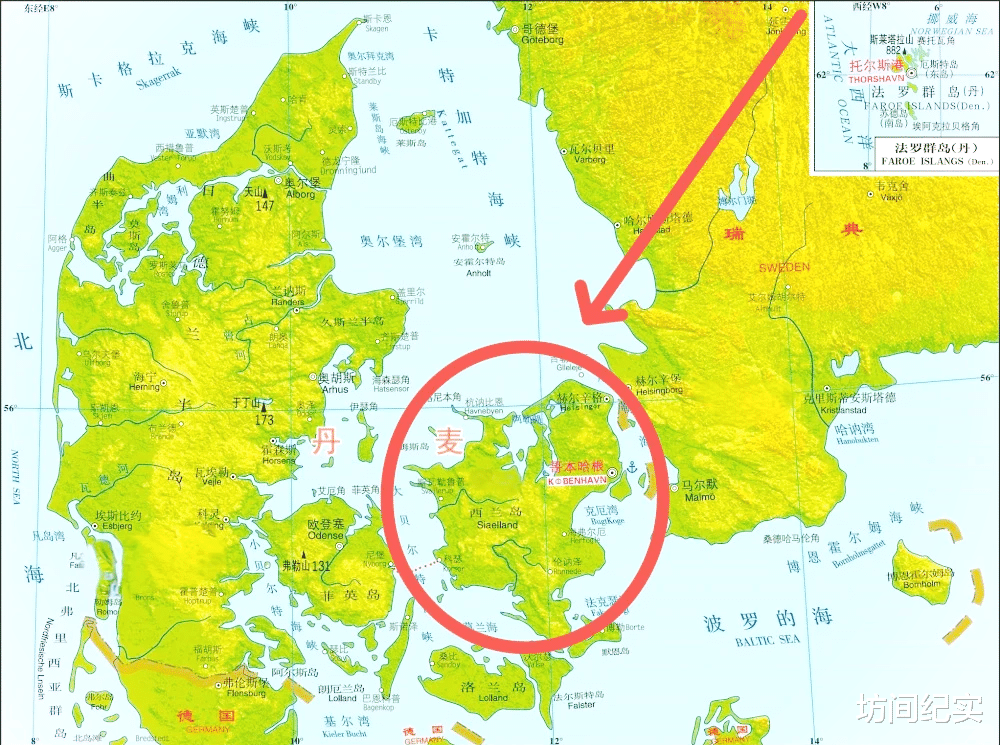

时间与地点:1941年5月24日晨,丹麦海峡(格陵兰与冰岛之间),能见度约20公里。

英军战术失误:英舰队指挥官兰斯洛特·霍兰中将(Lancelot Holland)选择以“胡德”号与“威尔士亲王”号(新建战列舰,10门356mm主炮)正面迎击,试图快速逼近至中近距离(约14公里)以发挥主炮威力,但忽视了“俾斯麦”号的远程精准火力。

火力交锋:德舰率先开火,集中攻击“胡德”号。5时52分,“俾斯麦”号第五轮齐射中一发380mm炮弹穿透“胡德”号薄弱的水平装甲,引爆后部弹药库。6分钟内,“胡德”号断成两截沉没,1418名官兵仅3人生还。

后续缠斗:“威尔士亲王”号在孤立无援下被迫撤退,但命中“俾斯麦”号3发炮弹,导致其燃料泄漏,航速下降,为后续追击埋下伏笔。

三、技术与战术分析:为何“胡德”号惨败?1. 舰船设计的代差装甲防护:“胡德”号作为战列巡洋舰,牺牲装甲换取速度(水平装甲仅76mm),而“俾斯麦”号采用全面防护设计(主装甲带320mm,水平装甲120mm),抗打击能力更强。

火控系统:德舰配备先进的雷达与光学测距仪,在远距离(23公里外)即实现精准射击;英舰依赖传统光学设备,恶劣天气下效率低下。

霍兰的冒险突进:试图缩短距离以抵消“威尔士亲王”号火控系统未调试完毕的劣势,但暴露了“胡德”号的致命弱点。

吕特晏斯的冷静应对:德舰队指挥官冈瑟·吕特晏斯(Günther Lütjens)利用航向调整形成“T字横头”战术优势,集中火力打击“胡德”号。

四、战略影响:一场代价高昂的胜利1. 对德国的打击“俾斯麦”号的末路:尽管首战告捷,但燃料泄漏迫使“俾斯麦”号放弃任务,转向法国维修。5月27日,在英军航母舰载机鱼雷命中舵机后,被围剿击沉于大西洋,2200名官兵仅115人幸存。德国水面舰艇此后再未大规模威胁大西洋航线。

士气重创:“胡德”号的沉没被视为“皇家海军的耻辱”,但英国迅速动员包括“皇家方舟”号航母、“罗德尼”号战列舰在内的52艘舰艇展开围猎,展现其制海权掌控能力。

海军战略转型:此战加速了英国对航母和航空力量的重视,战列舰主导海权的时代逐渐落幕。

五、历史争议与启示“胡德”号是否注定失败? 部分学者认为其设计缺陷在1941年已无法弥补,但若保持远距离交战或利用天气掩护,或可避免速败。

“俾斯麦”号的神话:尽管技术先进,但单舰突袭战术在航母与雷达时代已显过时,德国水面舰队此后转向潜艇战主导的“狼群战术”。

丹麦海峡海战不仅是钢铁巨舰的碰撞,更揭示了传统海战思维在新技术条件下的局限性。英国以惨痛代价终结“俾斯麦”号,巩固了大西洋防线;而德国则在此战后彻底转向潜艇战,二战海权争夺进入新阶段。此役至今仍被视作战列舰时代的“天鹅绝唱”,亦是现代海战变革的预演。