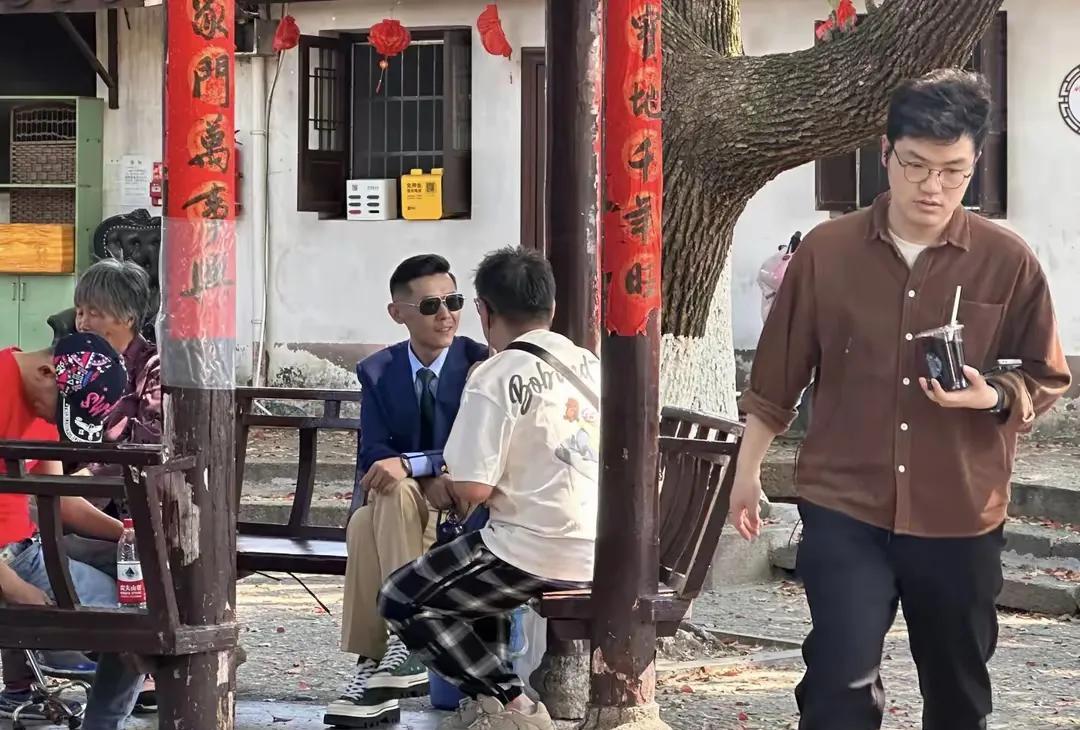

绍兴八字桥的青石板路上,宝蓝色西装的剪影与乌篷船头的水墨写生,构成了大冰转型路上最具象征性的画面。这位44岁的前主持人,用波点领结与帆布鞋的混搭,悄然撕碎了社会对中年人的刻板定义。

中国社科院2023年发布的《中年群体职业发展报告》显示,35-50岁人群中,67.3%存在职业转型焦虑,但成功完成跨界转型者不足12%。大冰的案例恰似暗夜中的萤火,照亮了中年群体自我重塑的可能性路径。在上海陆家嘴某咨询公司,我们遇到42岁的王女士,她刚辞去高管职位转型旅行博主。"看到大冰直播时说'40岁才是新起点',就像突然被点醒的开关。"她的故事印证着,这代中年人正在改写"三十而立"的传统脚本。

心理学教授李默然的研究团队发现,当代中年人普遍存在"二次青春期"心理特征:渴望突破社会角色束缚,追求多元价值实现。这种现象在互联网原住民一代尤为显著,他们熟练使用社交媒体,比父辈更早接触全球化信息,形成了独特的复合型人格基质。

大冰的日程表藏着跨界转型的底层逻辑:上午直播、下午采风、夜间创作,这种"三位一体"的时间管理模式,暗合了数字游民经济的运行规律。2024年《中国自由职业者发展白皮书》披露,头部内容创作者日均工作时长达到11.3小时,但工作时间弹性化比例高达89%。

在杭州MCN机构"新视界",我们观察到有趣的现象:签约创作者中,35岁以上群体内容变现效率比95后高出23%。负责人张总解释:"中年创作者自带人生阅历的厚度,他们的知识付费课程复购率能达到68%,这是年轻网红难以企及的。"

非遗推广大使的身份,为大冰的跨界增添了文化厚度。在景德镇陶瓷市集,我们偶遇他带着直播团队记录非遗传承人的拉坯过程。这种"文化带货"模式正在形成新风口:某平台数据显示,传统文化类直播场均观看时长比普通带货高出47分钟,转化率提升15%。

大冰的晨间瑜伽与万步打卡,不只是养生秘籍,更是时间管理的艺术。斯坦福大学行为实验室的追踪研究显示,持续6个月的运动习惯能使工作效率提升34%。在北京中关村的共享办公空间,创业者陈先生分享了他的"大冰式时间法":"把创作会议安排在步行途中,用运动手环记录灵感,效率反而比端坐办公室更高。"

那双特制的加厚鞋底,成为观察中年健康的独特切口。国家康复辅具研究中心数据显示,35-50岁人群中,73%存在不同程度的足部健康问题,但主动采取防护措施的不足20%。大冰的"行走疗法"或许提供了新思路:在苏州平江路,他设计的"城市漫步"直播企划,单场带动计步器销量突破5000台。

午休雷打不动的习惯,在快节奏时代显得弥足珍贵。腾讯研究院的《职场人休息质量报告》指出,有效午休能使下午工作效率提升41%,但真正能保证30分钟以上午休的上班族仅占27%。大冰团队开发的"碎片化冥想"课程,在知识付费平台上线三个月,订阅量已突破10万人次。

从主持人到千万级主播的蜕变,本质是内容创作能力的跨维度迁移。清华大学新媒体研究中心最新研究发现,传统媒体人转型短视频的成功率比素人高出3.2倍,其核心优势在于镜头表现力和内容结构化能力。在成都某主播培训基地,大冰设计的"表达力转化课程"已成为王牌产品,帮助127位传统行业从业者完成数字化转身。

"三少原则"饮食哲学的背后,是中年群体健康管理的范式转移。美团2024年《轻食消费报告》显示,35岁以上用户轻食订单量同比增长217%,其中男性用户占比从19%提升至38%。大冰与营养师联合开发的"中年轻食套餐",在盒马平台创下首周售罄2万份的纪录。

那些看似随意的西装口袋钢笔和速写本,实则是内容创作者的素材捕捉系统。麻省理工学院媒体实验室的观察实验表明,即时记录灵感能使创作效率提升58%。在南京先锋书店,我们见证了大冰的"灵感捕捉术":三小时采风记录27条素材,最终转化出3篇10w+推文。

结语:自我重塑的时代进行时乌篷船头的写生身影,既是个人转型的诗意注脚,更是时代变革的微观映照。当62.7%的中年人考虑职业转型(据智联招聘2024数据),当"数字游民"成为人社部新增职业类别,大冰现象早已超越个体成功的范畴,演变为群体焦虑的破局样本。

在深圳湾创业广场的咖啡馆,我们听到这样的对话:"以前觉得四十就该认命,现在明白人生是动态平衡。"这或许解释了大冰直播间那句"把日子过成诗"为何能引发强烈共鸣——它本质上是对抗年龄焦虑的精神武器。

站在绍兴八字桥的拱顶,看着中年游客们悄然改变的自拍姿势:从标准游客照到模仿大冰的写生姿态,这种细微的行为变化,或许预示着一个更包容的时代正在到来。当屏幕前的你刷到这篇文章时,是否也在思考:我的生活方程式,是否需要重新求解?