(声明:为方便大家阅读,用第一人称写故事,情节虚构处理,如有雷同纯属巧合!)

高速公路上,我的思绪如同窗外飞驰而过的风景一般混乱。电话那头妹妹焦急的声音还回荡在耳边:"哥,妈摔断了腿,你得回来一趟。"

我叫李明川,今年四十岁,是省立医院心外科的副主任。十年前父亲去世,我因为一台无法推迟的手术没能赶回去见最后一面。那台手术成功了,病人活下来了,但我与父亲间隔着生死,再也无法对话。

这十年来,我很少回老家。一年回去一两次,看看母亲,带些礼物,问候几句,便匆匆离开。每次母亲都说:"多住几天吧。"我总是回答:"医院忙,下次一定多住几天。"可那个"下次",从未真正到来。

汽车驶出高速,熟悉的乡村景色渐渐映入眼帘。金黄的麦田,斑驳的土路,远处低矮的青山,一切都那么熟悉又那么陌生。

村口那棵老槐树还在,只是比记忆中更加粗壮。树下常常有老人纳凉,父亲生前也爱在这里与人下棋。想到这里,我鼻子一酸,踩下刹车,停在了路边。

深吸一口气,我继续前行。路过村小学时,不禁放慢了车速。那是父亲工作了三十多年的地方。他是一名乡村教师,教语文,教数学,有时还要教英语、体育,什么都教。

我依稀记得小时候,常看见父亲在昏黄的煤油灯下批改作业,眉头紧锁,嘴里念叨着哪个学生又退步了,哪个学生又有进步了。那时我不理解,为什么他对别人家的孩子如此上心,而对我,却总是一副严厉的面孔。

----

"哥,你可算回来了。"妹妹小云在村口迎接我,她的眼圈有些发红。

"妈怎么样了?"

"刚做完手术,医生说恢复得不错,但年纪大了,需要好好静养。"小云接过我手中的行李,轻声说,"哥,这次你得多住些日子。"

我点点头,没有像往常一样推脱。

县医院的病房比我想象的干净整洁。母亲躺在病床上,看上去比实际年龄老了许多。曾经乌黑的头发已经全白了,脸上的皱纹也更深了。

"妈,我回来了。"我轻轻握住母亲的手。

母亲的眼睛亮了起来:"明川,你回来就好。妈没事,就是不小心摔了一跤,不碍事。"

"您好好养着,我请了长假,这次多住些日子。"

母亲欣慰地笑了,眼角的皱纹舒展开来:"好,好。"

安顿好母亲,我和小云回到老家收拾些换洗衣物。推开那扇熟悉的木门,时间仿佛倒流。父亲的藤椅还摆在院子里,母亲的花草依然郁郁葱葱。屋内的陈设也几乎没变,唯一不同的是,墙上多了几张照片,有我的,有小云的,还有我儿子晓阳的。

"哥,你住爸以前的房间吧,我已经收拾好了。"小云指着右侧的房间说。

我点点头,推开了那扇久违的门。父亲的房间几乎保持着他生前的模样。书桌上整齐地摆放着几本书,墙上挂着他戴过的老花镜,床头柜上是一家人的合影。照片里,父亲站得笔直,面容严肃,但嘴角似乎有一丝若有若无的笑意。

"妈把爸的东西都保留着,一件都没扔。"小云站在门口轻声说,"她说,这样感觉爸还在家里。"

我的心猛然刺痛。这十年来,我很少想起父亲,或者说,刻意不去想。每当回忆起他严厉的教诲、不苟言笑的面孔,以及我们最后那次关于我去向的争执,我就感到窒息。

"对了,哥,妈说病房里需要换洗的衣物和一些日用品,我去准备一下。"小云离开后,我独自站在父亲的房间里,感到一种奇怪的平静。

我开始整理父亲的书桌,抽屉里都是些旧课本、备课笔记和学生的作业本。在最底层的抽屉里,我发现了一个上锁的木盒。好奇心驱使我试图打开它,但没有钥匙。

正当我准备放弃时,小云回来了。

"那是爸的日记盒,"她指着木盒说,"妈说爸生前写了很多日记,但从来不给我们看。他去世后,妈也一直没打开过。"

"钥匙呢?"我问。

"爸说过,钥匙藏在你小时候最喜欢的童话书里。"小云若有所思,"应该是《格林童话》吧,你小时候缠着爸爸讲了无数遍。"

我翻遍了书架,终于在一本泛黄的《格林童话》中间找到了一把小铜钥匙。拿着钥匙,我的手有些颤抖。

"要打开看看吗?"小云问。

我犹豫了一下:"先去医院吧,让我想想。"

----

接下来的几天,我在医院和老家之间来回奔波。白天陪母亲聊天、复健,晚上回到老家休息。那个木盒一直放在我的床头,每晚入睡前,我都会看它一眼,却始终没有勇气打开。

第五天晚上,我接到了儿子晓阳的电话。

"爸,你什么时候回来?"电话那头,儿子的声音带着一丝不耐烦。

"再过一周吧,外婆需要人照顾。"

"可是我下周有物理竞赛,你答应过要帮我复习的。"

"让你妈帮你看看吧,我这边走不开。"

"你总是这样!"晓阳突然提高了声音,"每次都是工作重要,现在又是外婆重要。算了,不打扰你了!"

电话被挂断了,留下一阵忙音。我叹了口气,感到一阵疲惫和愧疚。晓阳今年十五岁,正是叛逆的年纪。这段时间,我们的关系越来越紧张,他常常抱怨我不理解他,不关心他的学习和生活。

我苦笑着摇摇头,突然意识到,这不正是当年我对父亲的感受吗?

思绪万千中,我的目光再次落在那个木盒上。或许,是时候了解父亲了。

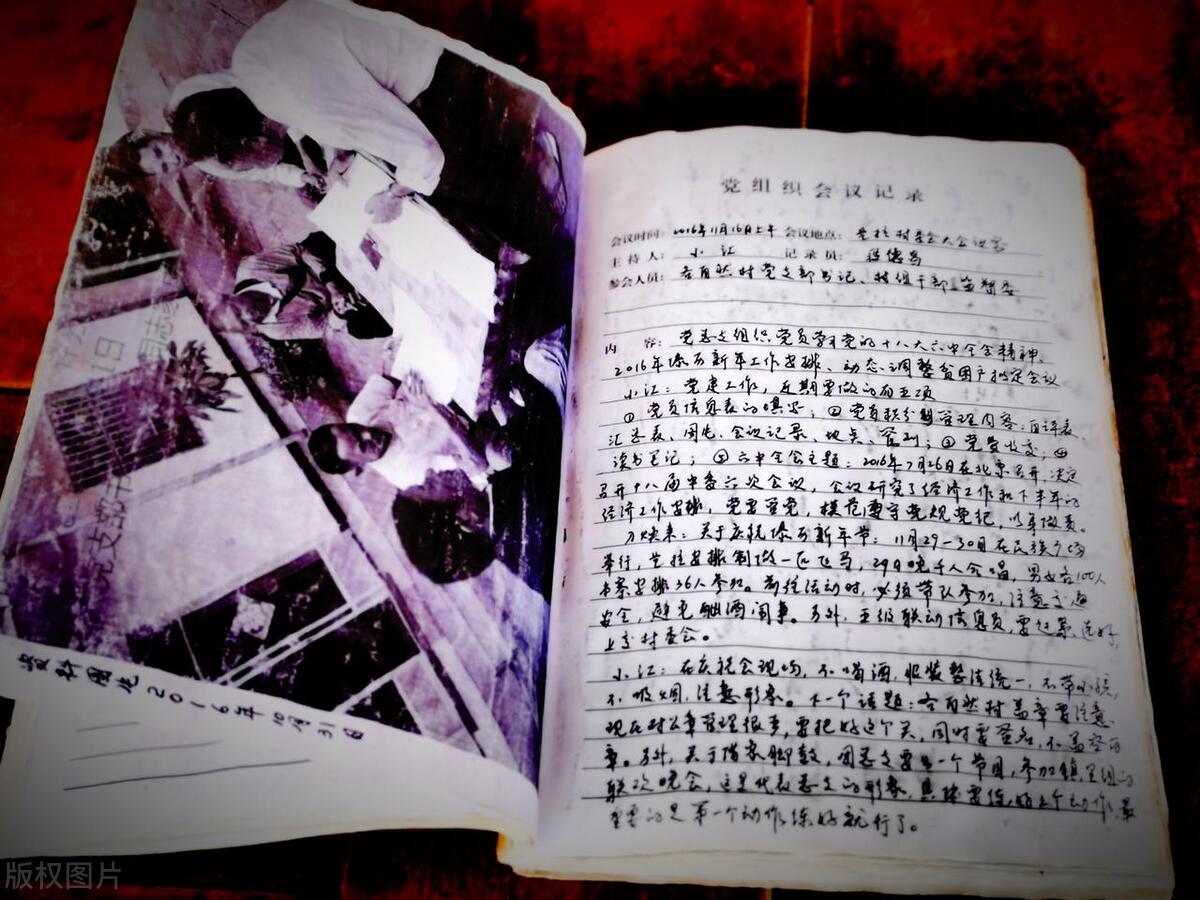

我拿起铜钥匙,轻轻插入锁孔,转动。随着一声轻微的"咔嗒"声,盒子打开了。里面整齐地摞着几本笔记本,最上面的一本看起来已经有些年头了,封面泛黄,边角处有些磨损。

我小心翼翼地拿起第一本日记,翻开扉页,上面用工整的楷书写着:"献给我的儿子,明川。愿有一天,当你读到这些文字时,能理解父亲的良苦用心。"

翻到第一页,日期是1983年3月15日——我的出生日。

"今天,我有了一个儿子。当护士把他放在我怀里时,我第一次明白了什么是无条件的爱。他那么小,那么脆弱,却是我生命中最重要的存在。从此刻起,我的一切决定都将围绕他而做出。我发誓要做一个好父亲,给他最好的教育,哪怕这意味着我必须严格要求他。希望有一天,当他长大成人,能理解我所有的严厉都是出于爱。明川,我的儿子,愿你未来的道路充满阳光。"

泪水不受控制地涌出眼眶,模糊了我的视线。这是父亲吗?那个在我记忆中始终严肃、吝啬于表达情感的父亲?我从未听他说过爱我,甚至从未见他对任何人表达过爱。

我擦干眼泪,继续往下读。日记详细记录了我成长的每一个重要时刻:第一次抬头、第一次翻身、第一次走路、第一次说话……父亲用朴实无华的语言,记录下了他的喜悦、骄傲、担忧和期望。

翻到1990年,我上小学的那一年。

"明川今天上学第一天,我特意请了假,送他去学校。看着他背着新书包,迈着小步子走进校门,我的心情无比复杂。他长大了,不再是那个整天粘着我的小男孩了。我知道学校里会有各种各样的孩子,有些家境好,有些天资高,明川将面临竞争。作为一个农村孩子,他必须比别人更努力才行。我决定从今天起,对他的学习更加严格要求。这或许会让他一时不快,但为了他的未来,这是必要的。"

我记得那段时间,父亲开始检查我的作业,发现错误就会严厉批评。我常常因此委屈落泪,却不知道这背后是他深思熟虑的决定。

继续往下读,我找到了一个特别的日期:1995年期末考试,我考了全班第二名,成绩是89分。

"今天对明川发火了,因为期末考试他只考了89分,落后于城里来的那个孩子。其实89分已经很优秀,但我知道他能做得更好。看着他委屈的眼神,我心如刀割,但我不能表现出来。回到房间后,我一个人坐了很久。这个社会不会因为他出身农村就对他宽容,我必须让他比城里孩子更加努力才行。晚上,我偷偷去看他,他已经睡着了,脸上还有泪痕。我多么想抱抱他,告诉他爸爸为他骄傲,但我怕这会让他满足于现状。明天,我会对他更严格些。"

我清楚地记得那天,父亲的责骂让我整晚都在哭泣。我恨他,恨他为什么总是挑剔我,从不夸奖我。可现在读到这段话,我才明白,他的严厉下隐藏着多少不为人知的心痛和无奈。

接下来的日记记录了我初中、高中的求学经历。父亲记下了我的每一次进步,每一次退步,以及他对我的担忧和期望。

2001年,我考上了医学院。日记上写道:

"明川考上了医学院!当看到录取通知书时,我几乎控制不住自己的眼泪。这些年的严格要求没有白费,他终于迈出了改变命运的第一步。我知道他一直以为我对他的选择不满意,其实我比任何人都高兴。医生,多么了不起的职业啊!能救死扶伤,造福他人。我这辈子没做成什么大事,但我的儿子将来会拯救很多人的生命。学费的事已经安排好了,这些年存的钱和借的钱应该够他完成学业。无论如何,绝不能让他为钱的事分心。"

看到这里,我的心再次揪紧。父亲从未告诉过我学费是如何筹来的,我一直以为那是他的工资和一些积蓄。现在才知道,他还借了钱。

我拿起第二本日记,记录的是我大学期间的事。让我震惊的是,父亲居然记录了我在大学里的许多活动和成绩,这些我从未向家里提起过。

"今天收到了明川的老师来信,说他在学校表现优秀,已经被选为班长,还参加了医学院的科研小组。我和他妈妈高兴了一整天。虽然不能亲眼看到他的成长,但知道他过得好,我就安心了。"

原来,父亲一直在通过各种渠道了解我的情况。他与我的辅导员保持通信,询问我的学习和生活情况;他让县城做生意的远房亲戚给我捎去家乡的土特产;他甚至在我实习的医院附近找了个小旅馆住了三天,远远地看我工作,却没有现身相认。

最让我心碎的是,在第三本日记中,我发现了父亲隐瞒多年的秘密。

"今天去县医院做了检查,医生说我的心脏问题比想象的严重。他建议我立即住院治疗,但我拒绝了。明川明年就要毕业了,需要钱做实习和找工作,我不能在这时候生病。回来后,我对家里人只说是小毛病,不碍事。等明川工作稳定了,再考虑治疗的事吧。"

这段日记的日期是2007年,那时我确实在为毕业后的实习和工作发愁。父亲寄来了一笔不小的钱,说是他的一些积蓄,让我安心准备工作。我没多想,安心地用了那笔钱。现在才知道,那可能是他治病的钱。

父亲的病情在日记中时有提及,但总是一笔带过,似乎不愿多谈。相比之下,他详细记录了我工作后的每一步进展:第一份工作、第一次手术、职称晋升、结婚生子……他通过各种途径搜集关于我的消息,然后认真地记录下来,仿佛这样就能缩短我们之间的距离。

2009年,我和父亲为我的去向发生了激烈争执。他希望我回县医院工作,而我决定留在省城的大医院。那次争吵后,我们很长时间没有联系。

在日记中,父亲写道:

"今天和明川大吵了一架。他说我不理解他,不支持他的事业。我何尝不明白大医院对他职业发展的重要性?但我已经六十岁了,身体每况愈下,你妈也常常腰疼。我只是希望他能近一些,这样我们偶尔还能见上一面。也罢,年轻人有自己的路要走,我不该拖他后腿。我的余生不多了,只希望他在大城市一切顺利,找到自己的幸福。"

读到这里,我的泪水夺眶而出。原来父亲希望我回县医院工作,不是因为他狭隘,不理解我的抱负,而是因为他知道自己时日不多,想和我多相处一段时间。

最后一本日记只写了几页,最后一篇日记的日期是2013年1月3日,恰好是父亲去世前五天。

"今天又犯病了,比以往任何一次都严重。我知道时间不多了,但我不想麻烦明川。他在省医院刚刚升任科室主任,正是关键时期,不能因为我耽误了他的事业。昨晚做了一个梦,梦见明川小时候,我带他去山上看星星,他兴奋地指着天空,问我哪颗最亮。如果有来生,我想做一个能够表达爱的父亲。明川,无论何时看到这本日记,请记住,严厉背后是深沉的爱,责备中藏着无尽的牵挂。希望你能比我做得更好,不要像我一样,把爱深藏心底,难以表达。"

我再也控制不住自己,放声痛哭。十年了,我一直以为父亲不理解我,不支持我,甚至不爱我。可现在,通过这些泛黄的纸页,我终于看到了他内心深处那份深沉的爱,以及他无法言表的牵挂。

----

第二天清晨,我带着父亲的日记本去了医院。母亲看到日记本,眼睛亮了起来。

"你终于看了。"她轻声说,"你爸一直想让你看的,但他说要等你真正需要的时候。"

"妈,为什么爸不直接告诉我这些?为什么要用这种方式?"

母亲叹了口气:"你爸那一辈人,不懂得表达。他从小失去父母,没人教他如何表达爱。他担心自己说不好,怕说错话反而伤害你,所以宁愿把话写在日记里。他说,总有一天你会明白的。"

我握住母亲的手:"我现在明白了,只是太晚了。"

"不晚,"母亲微笑着说,"你还有机会做得比你爸更好。你和晓阳,不也正走在同样的路上吗?"

我愣住了。是啊,我和晓阳的关系,何尝不是当年我与父亲的翻版?我同样严厉,同样不善表达,同样期望他能成为优秀的人,却忽略了他内心的需求和感受。

那天下午,我给晓阳打了电话,告诉他我想让他来老家和我一起照顾外婆。出乎意料的是,他欣然同意了。

三天后,晓阳来到了村里。晚饭后,我带他去了父亲生前最喜欢的山坡。夜空中繁星点点,明月如盘。

"爸,你为什么突然对我这么好?"晓阳在寂静中突然问道。

我深吸一口气,将父亲的日记递给他:"因为我终于明白了一个道理,想和你分享。"

在那个月明星稀的夜晚,我向儿子坦诚地表达了自己的爱与歉意。我告诉他,我为他骄傲,不仅因为他的成绩,更因为他是我的儿子;我告诉他,我的严厉是因为关心,但我的表达方式或许不对;我告诉他,从今以后,我会尽力成为一个更好的父亲,一个懂得表达爱的父亲。

晓阳安静地听着,眼中闪烁着泪光。最后,他靠过来,给了我一个拥抱——这是多年来我们之间的第一个拥抱。

----

母亲的康复进展顺利,一个月后便能拄着拐杖下床活动了。我决定延长假期,在老家多住一段时间。

在这段时间里,我开始整理父亲的遗物,重新了解这个我以为我很熟悉却又完全陌生的父亲。我发现他珍藏的我小时候的作文本,上面满是他认真的评语和修改;我找到他默默收集的我的照片,从牙牙学语到穿上白大褂;我看到他手抄的医学知识笔记,都是关于心脏病的预防和护理,却从未告诉过我他的病情。

我还主动联系了当地医院,利用周末时间去义诊,帮助那些和父亲一样默默付出却求助无门的乡村教师和他们的家人。

最重要的是,我开始记录自己的"父亲日记"。在日记的第一页,我写道:

"献给我的儿子,晓阳。今天,我终于理解了什么是父爱。它不仅仅是严厉的教导和物质的给予,更是敞开心扉的交流和真诚的陪伴。我的父亲用他的方式爱着我,而我,将用更直接的方式爱你。希望多年后当你读到这些文字时,能感受到我对你深沉而真挚的爱。"

父亲去世十年后,通过他的日记,我不仅重新认识了他,也重新认识了自己。我明白了,爱需要表达,情感需要流露。否则,再深的爱也会被时间和误解消磨殆尽。

如今,每当我站在医院的手术台前,我仿佛能感受到父亲的目光;每当我和儿子交谈,我都会想起父亲的教诲;每当我回到老家,看着那本已经泛黄的日记,我都会泪流满面,感谢命运让我有机会理解父亲的爱,并将这份爱传递下去。

父亲的日记,成为了连接三代人的桥梁,让爱的表达不再困难,让情感的流露不再隐晦。在这个过程中,我不仅获得了和解,也找到了救赎。

生命短暂,爱要及时。这或许就是父亲最想告诉我的。