我,一个对历史与文化痴迷的旅人,心中一直怀揣着一个关于敦煌的梦。那片遥远而神秘的沙漠绿洲,仿佛有着一种无形的魔力,吸引着我跨越千山万水,去探寻它深藏的秘密。

终于,在一个阳光明媚的日子里,我踏上了这片土地。当我站在莫高窟前,望着那连绵不绝的洞窟,心中满是敬畏与期待。阳光洒在洞窟的崖壁上,勾勒出岁月的轮廓,仿佛在诉说着千年前的故事。我仿佛能听到历史的回声,在耳边轻轻响起。

我沿着蜿蜒的小径,缓缓走向藏经洞所在的区域。一路上,我脑海中不断浮现出关于藏经洞的种种传说。据说,1900年,道士王圆禄在清理莫高窟第16窟流沙时,偶然发现了这个封闭800多年的密室——藏经洞(敦煌研究院今编第17窟)。当那扇尘封已久的石门被打开时,大批中古时期的稀世珍宝重见天日,震惊了世界。而我,即将走进这个充满神秘色彩的地方,去揭开它的一角面纱。

月光下的密室

月光下的密室民国二十三年秋,我蜷缩在莫高窟第16窟的甬道里,指尖抚过墙壁上那个被油灯熏黑的裂口。王道士临终前塞给我的铜钥匙在掌心发烫,他浑浊的瞳孔里映着漫天星斗:"西北角第三块地砖下…藏着真正的无价宝..."

那夜的风裹挟着鸣沙山的沙粒,在空荡的洞窟里奏响胡笳十八拍。当我撬开地砖,油灯光晕里浮现的并非金银珠玉,而是叠放齐整的素绢包裹。最上层绢帛上,用朱砂勾勒着九瓣莲花纹——这正是斯坦因当年从藏经洞带走的那批绢画上独有的标记。

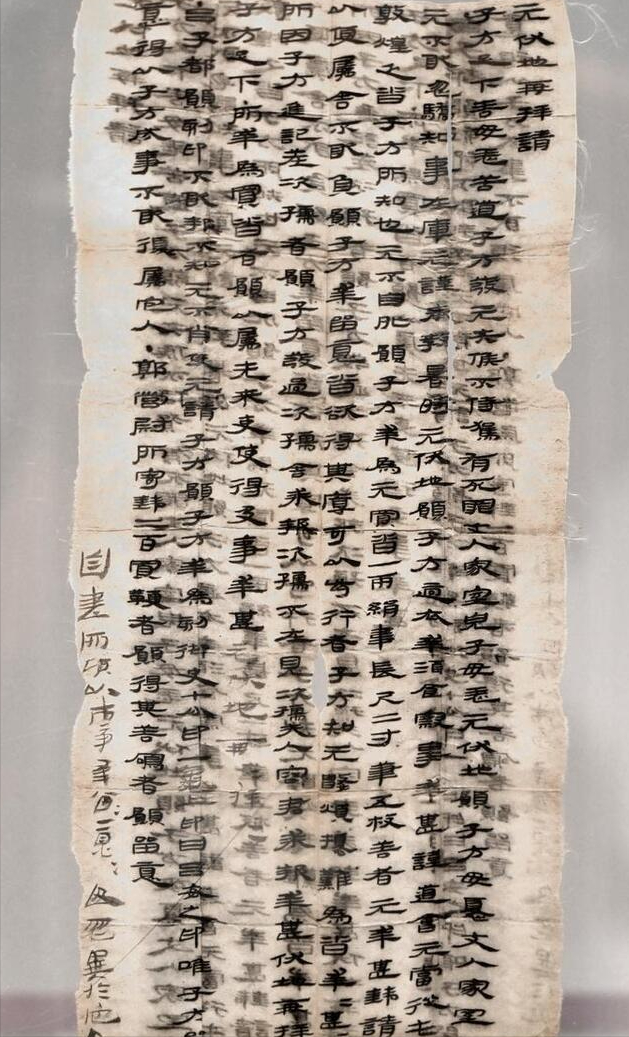

信仰通货:佛经里的跨国汇兑当我走进藏经洞,一股陈旧而神秘的气息扑面而来。洞内昏暗而安静,仿佛时间在这里凝固。我小心翼翼地穿梭在洞窟中,目光被那些堆积如山的文书、法器和美术品所吸引。据记载,这里出土了约7万件中古时期文物,其中1200余件绘画作品尤以布帛画数量最多,约占总数的80%。这些布帛画以丝帛、麻布等纺织品为原料,采用天然绘画原料和传统工艺绘制而成,包括绢画、麻布画、彩幡、刺绣等。

我轻轻抚摸着那些绢帛,仿佛能感受到千年前画师们的手温。这些绢帛画大多为彩绘,少数是白描,内容绝大部分为宗教题材,时代约在7至10世纪。有尊像画、说法图、经变画、故事画、世俗供养人像等,每一幅都栩栩如生,仿佛在讲述着一个个古老的故事。

然而,我的目光不仅仅停留在这些精美的艺术作品上,我更想知道,这些绢帛上是否记载了丝绸之路上那些更隐秘的通货。毕竟,敦煌作为古代“丝绸之路”的重镇和咽喉之地,是东西方贸易的中转站,同时也是东西方宗教、文化和知识的交汇之处和集散地。在这片土地上,不同文化汇聚、碰撞、交融,留下了丰富的文献与艺术资料,其中或许就隐藏着关于通货的秘密。

第一幅绢画《引路菩萨图》背面,密密麻麻的粟特文账目让我浑身战栗。天宝七载三月初九,康国商队首领安拂延用三卷《法华经》汉译本作抵押,向敦煌龙兴寺借贷五百匹丝绸。更惊人的是交割单末尾注明:"若商队逾期未归,经卷自动转归吐蕃大昭寺所有。"

在另一卷《弥勒下生经》的装裱夹层里,藏着份用暗语写就的契约。某位于阗画师以绘制十铺经变画的技艺,换取粟特商团护送其家族穿越葱岭的承诺。契约角落盖着波斯摩尼教印章与汉地官印,证明这种信仰与生命的交易,曾得到丝路各方势力的默许。

技艺密码:乐舞图谱背后的黑市某张残破的《观无量寿经变》绢画下,我发现了令全身血液凝固的东西——用银泥绘制的五弦琵琶工尺谱。王道士曾说,当年斯坦因带走的那批乐舞图,每幅背后都藏着西域乐师的身契。此刻月光穿透绢帛,那些看似装饰的飞天飘带,在逆光中显露出龟兹乐舞的步法图示。

更惊人的发现在黎明时分到来。某幅《药师经变》的祥云纹里,藏着用茜草汁书写的玻璃配方:"取昆仑紫英三两,与柘榴石共煅,可得波斯琉璃色。"这恰与玄奘《大唐西域记》中"瞿萨旦那国善造琉璃"的记载互为印证。千年后的今天,大英博物馆仍将此类技术秘典列为"特殊贸易档案"。

我开始仔细研究那些绢帛画,试图从中找到关于通货的蛛丝马迹。在众多的画作中,一幅描绘商人交易的绢画引起了我的注意。画面中,几位商人正围坐在一起,进行着交易。他们面前摆放着各种物品,有丝绸、香料、药材等,而交易的货币却并不清晰。这让我陷入了沉思,在当时的丝绸之路上,除了常见的金银、铜钱等货币外,是否还存在着其他更隐秘的通货呢?

我想起了一些历史记载。在唐代,丝织品在对外贸易活动中扮演着重要的角色。赵丰先生的《敦煌丝绸与丝绸之路》一书中提到,唐代大量丝织品在丝绸之路上的流通,主要是被当作货币进行的,它在丝绸之路上扮演的角色与其说是商品,不如说是货币。这让我意识到,丝织品本身可能就是一种隐秘的通货。在敦煌藏经洞的绢帛上,或许就有关于丝织品作为通货的记载。

我继续深入研究,发现了一些关于丝织品贸易的细节。在一些绢帛画的题记中,提到了不同品质、规格的丝绸,以及它们在贸易中的价格和用途。比如,有的绢帛上记载了某种丝绸在特定地区的交易价格,这反映出丝织品在贸易中的价值衡量作用,类似于货币的功能。而且,不同地区对丝绸的需求和偏好不同,这也使得丝绸在不同贸易场景中具有不同的流通价值,成为一种灵活的“通货”。

除了丝织品,我还从一些绢帛的文献记载中发现了关于其他特殊物品作为通货的线索。在丝绸之路上,一些珍贵的宝石、香料等物品也可能被当作通货使用。例如,在一份关于西域贸易的记载中,提到了用宝石来交换丝绸和其他商品的情况。这些宝石因其稀缺性和高价值,在长途贸易中成为了一种重要的支付手段。

星图密语:沙漠中的导航资本在整理《炽盛光佛图》时,绢帛背面的墨迹突然在烛火中显形。那是幅用二十八宿星图加密的路线图,星官连线构成塔克拉玛干沙漠的暗河网络。某个标注"危宿三星"的位置旁,小楷注释:"此去三百二十步,夜半北斗指寅时掘,可得甘泉。"

这让我想起伯希和笔记中的记载:1908年他带走的《全天星图》背面,有用暗语记载的玉门关外十八处秘密水窖。当年粟特商队首领需完整背诵整幅星图,方有资格获得商团股份。这种储存在人脑中的活体地图,才是丝路上最昂贵的知识资本。

色彩货币:青金石的权力游戏某日拂晓,我在《千手千眼观音图》的莲座纹样里发现了更惊人的秘密——看似随意的青金石颜料斑点,实则是用微缩粟特文标注的矿山股份凭证。公元938年,于阗画院用三成玉矿开采权,向撒马尔罕商会换取二十斤未研磨的青金原石。

这些夹杂在佛画中的商业密码,让我想起王道士的叹息。光绪三十三年,斯坦因用二百两马蹄银换走二十九箱经卷时,始终盯着那幅《释迦牟尼灵鹫山说法图》——画中佛陀的青金袈裟里,藏着通往阿富汗巴米扬矿脉的路线图。

过所文书:中世纪的信用革命最震撼的发现出现在某个寒夜。在《涅槃经变》的举哀弟子群像中,某位胡商模样的角色手持卷轴,放大镜下方显出"归义军节度使特批过所"字样。这卷被法国人伯希和称为"P.3973"的文书,实为9世纪的超级通行证:持证者可在西域三十六国免检通关,其信用价值可折抵三百匹绢帛。

我在敦煌县衙档案中找到佐证:同光二年,回鹘商团曾用此信用凭证作抵押,向沙州官府借贷战马千匹。这种将政治信用证券化的操作,比威尼斯银行的汇票早了整整四个世纪。

血色黄昏民国三十三年春,莫斯科大学的"科考队"进驻莫高窟。那个留着红胡子的队长,整日徘徊在第17窟前。四月十五日,他们强行带走最后七箱绢画那夜,我偷偷展开临摹的《劳度叉斗圣变》,将脸贴在画中舍利弗扬起的袈裟上——那里有用银粉记载的于阗玉矿地契,是王道士留给敦煌的最后遗产。

2000年深秋,我在大英博物馆斯坦因室见到那幅《引路菩萨图》。电子显微镜下,菩萨指尖的朱砂里显露出纳米级刻痕——那是用失传的"游丝描"技法加密的丝绸定价表。隔着防弹玻璃,我仿佛看见王道士在月光下展开绢帛,沙哑的嗓音随铁马叮当:"这些画儿里,藏着比丝绸更金贵的买卖..."

为了更深入地了解这些隐秘通货背后的历史,我开始查阅大量的历史资料和研究文献。我发现,在丝绸之路上,货币的流通形式是复杂多样的。除了官方铸造的钱币外,各种实物货币都可能存在。比如,在一些偏远地区或特定贸易场景中,牲畜、粮食等也可能作为通货。在敦煌藏经洞的绢帛记载中,虽然没有直接提及这些实物货币,但从一些贸易记录和交易方式的描述中,可以推测出它们在贸易中的潜在作用。

我还了解到,在唐代,货币制度并不完善,不同地区、不同民族使用的货币存在差异。这就导致了在丝绸之路上,需要一种能够被广泛接受的通货形式。而丝织品等实物货币,因其便于携带、价值稳定等特点,成为了重要的选择。同时,宗教物品和文化珍品也可能在特定群体中具有货币属性。例如,一些珍贵的佛像、经卷可能在佛教信徒之间的贸易中作为特殊通货流通。

我还发现,在丝绸之路上,通货的形式和功能会随着时间和地域的变化而发生变化。在早期,可能更多地依赖实物货币,如丝织品、牲畜等;而随着贸易的发展和货币制度的完善,钱币逐渐成为主要的流通手段。但在一些特殊情况下,实物货币仍然发挥着重要作用。

今晨在莫高窟数字化中心,年轻人正用光谱扫描仪解析绢画。当《张议潮统军出行图》的骑兵阵列在屏幕上重组时,某个士兵盾牌上的莲花纹突然裂解成粟特数字——那是某支西域商队缴纳的"丝路特别税"记录。

我抚摸着手稿箱里发脆的笔记,听见鸣沙山的风送来远古驼铃。那些在绢帛上潜伏千年的密码,终将以数据流的形式重生。当区块链技术开始破译青金石颜料里的股权协议,当人工智能重组星图背后的沙漠导航算法,我们终于懂得:敦煌藏经洞最珍贵的,从来不是佛教艺术本身,而是人类用智慧在时空中搭建的价值巴别塔。