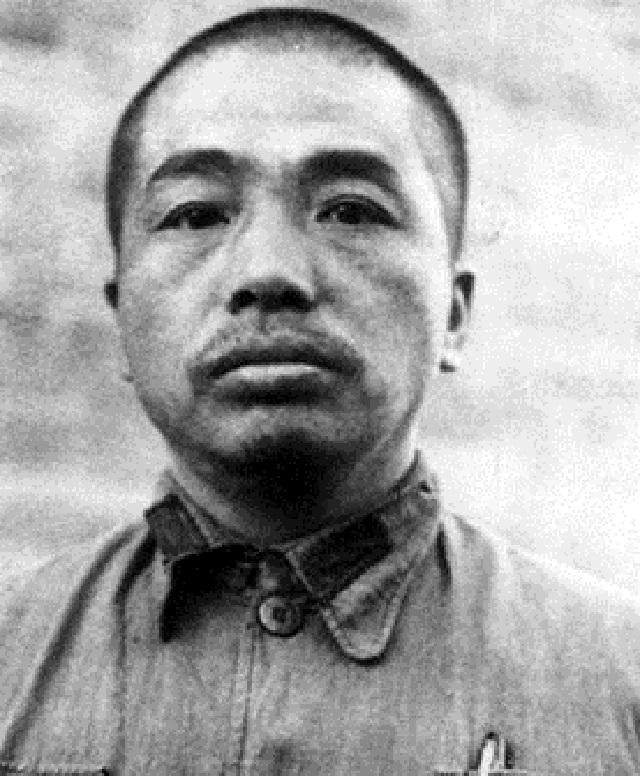

彭德怀元帅是中国人民解放军的创立者和杰出领导者之一,以其战场上的英勇与智慧著称。毛主席曾经这样评价他:“山高路远坑深,大军纵横驰骋。谁敢横刀立马,唯我彭大将军。”然而这位军事英雄的个人生活却充满了坎坷和挫折。

在感情生活中,彭德怀元帅曾三次陷入甜蜜的恋情,每一段感情最终都因为种种困难而告终,他一生中未能拥有自己的子女。

彭德怀的初恋是他的表妹周瑞莲,两人自幼一起长大。他们本已决定未来共结连理。但周瑞莲在彭德怀离家参加革命后,因舅舅无力偿还地主的债务,被迫以身抵债,她选择了从山崖跳下,以死明志。

1922年,彭德怀24岁时,经人介绍与农家女刘细妹结婚。彭德怀对这段婚姻充满期待,甚至给妻子改名为“坤模”,寓意她能成为女性中的英雄。他教她读书识字,希望共同建立一个文明新家庭。

但好景不长,由于革命斗争的需要,彭德怀带领起义后不得不与妻子分离,走向井冈山的战场,从此与妻子失去了联系。

多年后,当两人再次相遇,刘坤模已误信彭德怀早逝的谣言,并在父亲的逼迫下改嫁他人。彭德怀只能含泪目送前妻,两人的重逢充满了悲伤和无奈。

连番的挫折使彭老总对爱情的热情逐渐冷却,他甚至在心里暗自发誓,再也不考虑婚姻。这成为了他在未来十多年里对婚姻话题保持沉默的一个主要原因。

虽然彭老总自己对此不再有所期待,但周围的人仍然对他的个人幸福感到担忧,默默地为他的终身大事感到焦虑。

1938年秋,彭老总重返延安,参与中共的重要会议。此时已是四十岁的他依然单身,这引起了许多老战友的关切。

延安作为革命的核心,聚集了众多来自全国各地的热血青年和才华横溢的革命女性。关于彭老总的终身大事,不少人纷纷出谋献策,希望能为他找到合适的伴侣,虽然尝试众多,成效仍旧有限。

彭德怀个人的魅力毋庸置疑,他的勇敢与智慧吸引了无数仰慕者,但他总是谢绝这些主动的爱意。

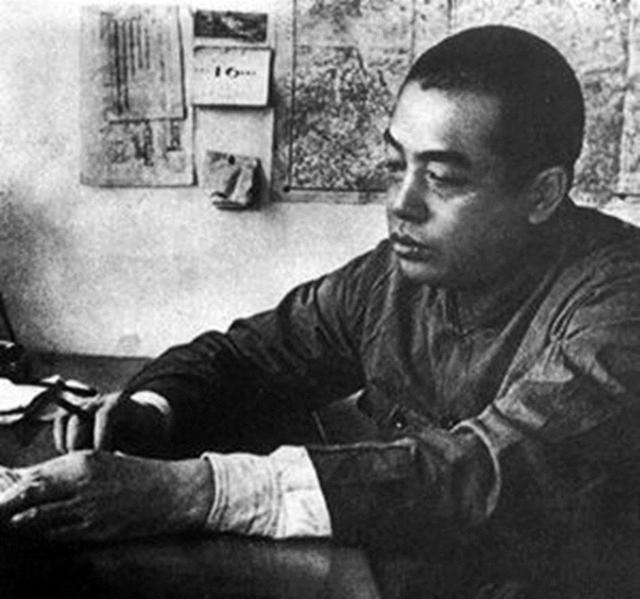

那年早些时候,八路军总部设在山西洪洞县的马牧村,彭德怀作为八路军的领导之一,其光芒和战绩吸引了众多国内外记者的目光。

其中一位金发碧眼的外国女记者对他表达了深切的爱慕,她完全理解战争的残酷和军人生活的不确定性,却仍然勇敢地向彭老总表白:“我爱你,即使前路危险重重,我也愿意与你同行。”

然而彭老总经过深思熟虑,婉拒了这段跨国的情感。

虽然彭老总对感情的态度十分冷淡,他的战友们却无法置身事外。在他们眼中,彭德怀作为八路军的副总司令,依然独身一人,这成为了一个让人揪心的问题。因此部队中的许多人开始积极为他牵线搭桥,但彭德怀总是以各种理由婉拒。

虽然大家对陈赓的自信半信半疑,毕竟之前众多尝试都以失败告终,但陈赓的自信并未受到影响。他再次强调:“我们都已经组建了自己的家庭,不能让副总司令孤独终老。相信我,我一定能成功!”

陈赓的策略颇为独特,了解到彭德怀在工作之余对篮球颇有兴趣,他计划通过组织一场篮球赛来吸引彭德怀的注意。

比赛当天,彭德怀确实表现出了极大的兴趣,对球场上的表现津津有味。

赛后陈赓趁机问道:“首长,觉得怎样?”彭德怀赞许地回答:“不错,非常精彩。”进一步询问时,彭德怀指出了一位表现出色的球员,那是一位戴眼镜的高挑女孩。

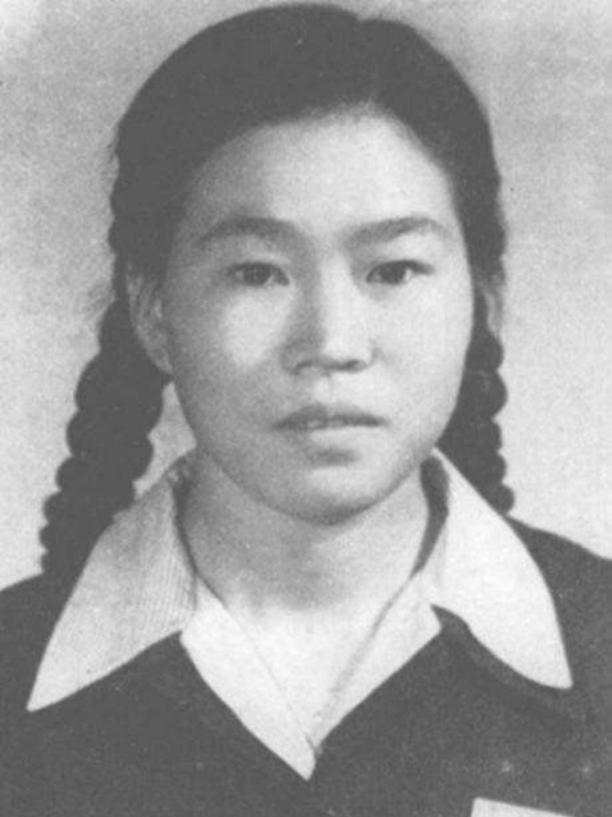

陈赓立即介绍说:“她叫浦安修,北师大毕业,现在在陕北公学教书。不仅长相出众,学识丰富,品德也非常好。”

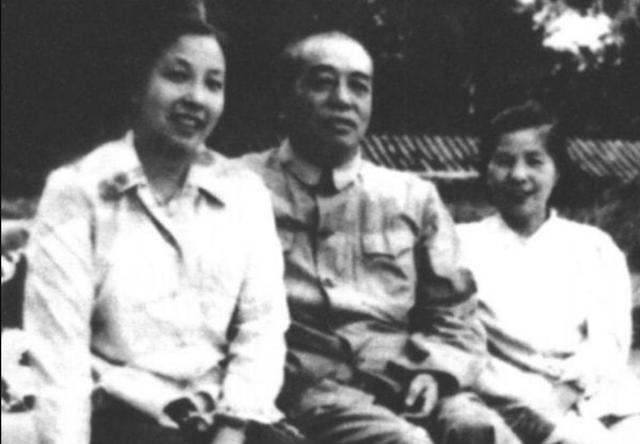

在陈赓的精心安排下,彭德怀与浦安修不久后见面并逐渐相识。随着时间的推移,两人在自然而然的相处中发展出深厚的感情,并最终走到了一起,结为夫妻。

婚后的彭德怀非常珍视与浦安修的关系。鉴于自己比妻子年长二十岁,他倍感珍惜,对她照顾备至。浦安修同样理解彭德怀在革命中的牺牲和付出,她积极地承担起照料他日常生活的责任,成为彭老总生活中的坚强后盾。面对妻子的无微不至,彭德怀那通常严厉的外表下,也流露出了温情和柔软。

1942年,日本侵略者加大了对抗日根据地的扫荡力度,期间浦安修在一次紧急转移中不慎与队伍走散。经过五天的艰苦搜索,她被找到时,由于长时间的徒步行走,双脚起了一层又一层的水泡。这让彭德怀看后非常心疼。

看到彭德怀急切的神情,一位小战士开玩笑说:“彭老总,不快去照看一下浦安修同志?”彭德怀虽然外表严厉地回答:“她是知识分子,锻炼一下也好,没什么大不了的。”但到了夜晚,彭老总却亲自拿着洗脚盆为妻子洗脚,并细心地处理她脚上的水泡,柔声劝慰:“以后尽量走些平坦的路。”

彭老总之所以对妻子如此体贴入微,是因为内心深处的自责和亏欠。他曾含泪对身边人说:“我对浦安修的关爱太少,她不仅容貌美丽,心灵也美好,我却无法时常陪伴在她身边,每当此刻,我都感到内疚。”

在战争的恶劣环境下,浦安修的健康逐渐恶化,日渐消瘦的妻子让彭老总焦急不已。冬日的一次,浦安修冒着严寒来到彭德怀的住所,彭老总见状,立刻吩咐警卫:“端上来。”

随即小战士提着一个搪瓷罐子走来,里面煮着核桃和红枣,彭老总先是用手测试了汤的温度,然后温柔地说:“这核桃和红枣熬的汤非常滋补,可以帮你恢复体力。”拿到罐子的浦安修关切地问道:“这些东西你怎么来的?我们不能搞特殊。”彭德怀赶忙解释:“这是我用个人津贴买的,看你身体虚弱,需要好好补一补。”

这番话让一股温暖的感觉涌上了浦安修的心头。她知道按照中央的规定,像彭老总这样的八路军高级指挥官每月的津贴是5元,但由于战时的特殊情况,实际能拿到手的往往只有寥寥几毛钱。如此看来,彭老总为她买的这些补品,几乎是他一个月津贴的全部。

在这样的相互支持和关怀下,他们一起度过了充满战火与挑战的岁月,共同书写了一段充满生死考验的爱情佳话。

遗憾的是,这份深情最终未能持续到底,成为了一段让人唏嘘的回忆……

彭老总和浦安修都经历过战火的考验,虽然他们常常因为工作而不得不长时间分离,但彼此间的理解与支持却始终如一,可以说是彼此慰藉。

然而在那个动荡的时代,彭老总不得不将家从中南海的永福堂迁至北京西郊的挂甲屯,一个名为吴家花园的地方。与此同时,浦安修大多数时间居住在北师大的宿舍,很少有机会回到家中,通常只有在周末才能与彭老总相聚。

正是在这种相聚难得的情况下,两人的关系开始显现出裂痕。到了1959年,浦安修在工作的压力下感到极度疲惫,不断加剧的职业压力让她与彭德怀之间的矛盾逐步激化,最终她提出了离婚。

彭德怀在接到离婚提议的消息后,沉默了很久,终于缓缓地说出了自己的感受:“这事既不怪你,也不怪我,让我们约个时间,好好谈谈,然后和平分手。”

于是在一天,浦安修来到李园与彭德怀面谈离婚的事宜。彭老总坐在后院的亭子里,手中认真削着一只梨。当他将梨削皮后一分为二,他递给浦安修一半,沉声说道:“如果你决定离开,就吃下这半梨。我会尊重你的决定,但我自己不会吃。”

浦安修在犹豫了一会后,最终接过那半个梨子,默默地吃了,然后黯然离开,留下彭德怀独自望着她的背影,长时间无言。

可离婚过程在当时并不顺畅,浦安修向中央提交了一份离婚请求。这份文件经手多人,最后送达了邓小平。邓小平在报告上批示:“这是私事,中央不便干涉。”就这样,离婚事宜被暂时搁置。

彭德怀与浦安修虽然形式上未离婚,但实际上已经没有了生活上的往来。直至1974年9月,当彭德怀因结肠癌病情急转直下时,组织上联系浦安修,询问她是否愿意前往探望。但由于多种复杂的原因,浦安修最终没有去探望彭德怀。

可浦安修与彭德怀曾经携手度过无数风雨,在她的心中始终难以释怀对他的感情。当得知彭德怀逝世后,她每日生活在深重的愧疚之中。

随着1978年十一届三中全会的召开,中央对彭德怀等人的历史贡献给予了重新的公正评价,并决定补发彭德怀当年未领取的稿费与工资。鉴于浦安修与彭德怀的离婚手续从未正式完成,法律上他们仍视为夫妻。

所以中央将这笔补发的款项以及彭德怀的个人遗物均交给了浦安修,收到这笔意外之财的浦安修感到惊讶与悲痛交织。思及自己曾错过与彭德怀告别的机会,她深感懊悔。这些年来的分离,加之彭德怀逝世的消息,使她心中的自责更甚。

彭德怀留下的物品包括他个人的一些书籍、军事装备以及一些生活用品。浦安修没有独断专行,而是联系了彭德怀的侄子彭梅魁和侄女儿彭钢,商讨如何处理这些遗物。

经过认真的讨论,他们一致决定,彭德怀的书籍,包括珍贵的马克思、恩格斯全集和列宁全集,由浦安修保留,作为对彭德怀精神的纪念。彭德怀生前使用的军事装备,如他的手枪等,决定捐赠给国家军事博物馆,以此让公众更加深入地了解这位英雄的一生。至于家用电器等生活物品,则交给彭梅魁和彭钢处理,以便于他们的生活使用。

至于彭德怀补发的工资和稿费,总额高达48,000元,这在当时是一笔相当可观的金额。虽然这笔钱原本是国家对浦安修的一种补偿,意在让她安度晚年,但她坚决表示不会动用这笔钱。浦安修决定按照彭德怀生前的意愿,将这些钱逐一分配给有需要的人,如果还有剩余,则全部捐献出去。

在1974年,彭德怀元帅在北京的301医院接受治疗期间,感知到自己的生命即将走到尽头。在这关键时刻,他决定将最后的愿望传达给他深爱的侄女儿彭梅魁。彭德怀感激彭梅魁及其配偶这些年来的无私奉献,他们不惜卖掉家中财产,用所得资金支持他的生活和医疗。

他同样记挂着自己的忠诚警卫员景希珍,这位从青年到中年始终陪伴在他身边的战友。景希珍一直以来都是他的得力助手,他家庭负担重——有妻子、三个孩子以及年迈的父母需要照顾,生活状况十分艰难。彭德怀还记得自己曾教景希珍读书识字,并见证了他从青涩青年成长为稳重的中老年人。

彭德怀也曾经积攒了一些钱,以帮助景希珍改善生活条件,给予了他3000元。然而这笔钱因为一些原因目前被冻结了,这让彭德怀感到非常焦虑。

在彭德怀生命的最后几天,他向彭梅魁表达了自己的遗愿。他希望如果自己的存款能够顺利发放,那么应将其分配给身边的亲人和多年来忠诚的随从。他说:“我过世后,要是存款能解冻,你和景希珍各拿3000,还有綦魁英秘书、赵凤池司机,他们也都跟随我多年,生活不易,也给他们分一些,好让他们有个安稳的晚年。这是我作为伯伯的一点心意,你见到他们时,也替我传达我的问候。”

当时彭梅魁听后,泪水不由自主地流了下来。她心痛地看着彭德怀那经历风霜的面容,紧紧握着他的手,声音哽咽地保证会履行他的遗愿。

当彭德怀的遗愿通过彭梅魁传达给浦安修后,浦安修便根据这一心愿,将资金妥善地分配给了彭德怀的侄子和侄女儿及其家庭。她同时确保了彭德怀长期以来信赖的秘书、司机和警卫员也得到了他们应有的份额。

在分配完第一批款项后,还剩下32,000元。浦安修已经对这部分资金有了计划,她决定用这些钱来实现彭老总生前未竟的愿望以及处理他的后事。彭老总的愿望虽然简单,却让人感动。

彭老总在百忙中回到他的家乡乌石镇时,曾想用一些积蓄捐助给当地的乌石小学,用于改善教育条件,可惜因新中国成立后军务繁重,以及后来命运多舛,这个计划一直未能实现。

因此浦安修从剩余的32,000元中拨出了10,000元,捐赠给了彭老总的家乡乌石小学。这笔捐款在彭德怀纪念馆中留有记录,至今仍保留着那张特别的捐款收据。

乌石小学在接受了浦安修的捐款后,对曾经破旧的校舍进行了全面的翻新,将其改建成了全新的大瓦房。1998年,时任军委副主席的张震上将还专门到访了乌石小学,参加了纪念彭德怀诞辰一百周年的活动,并将学校更名为“彭德怀希望小学”,以纪念彭德怀对教育的贡献。

在第一批和第二批款项共计26,000元被分配后,国家为彭老总补发的48,000元中还剩下22,000元。浦安修用这些剩余的资金来安排彭老总的后事,首先归还了公祭追悼会借的款项,然后缴纳了彭老总多年未交的党费,并从中拿出10,000元上缴给人民银行总行,以支持国家的现代化建设。

处理完这些事务后,还剩下4,000元。浦安修并未为自己保留这些钱,而是将其全部用于资助彭德怀历史研究课题工作组的开销。

浦安修这样做的原因很明显,因为在那个特殊的时代背景下,许多人对彭德怀有误解,特别是一些年轻人对于彭德怀是何许人也,其实并不了解。她认为为彭德怀编写一部传记极为重要,因此她以编外人员的身份,加入了彭德怀传记编写小组,与其他成员一起夜以继日地查找资料,联系老战友,以厘清历史真相。

在浦安修和其他老同志的共同努力下,《彭德怀自述》最终出版。通过这本书,当时的人们得以更全面地了解这位共和国的元帅的真实生活和贡献。