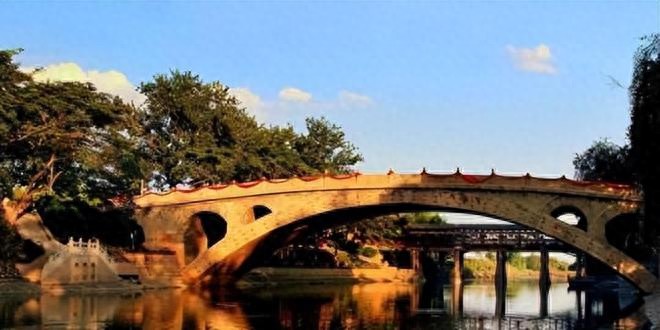

赵州桥,这座见证了千年历史的古桥,在1955年进行大规模修缮时,意外地“消失”了。

原本坚如磐石,屹立在洨河上,承载着无数历史的记忆。

可在修缮过程中,原貌被改变,曾经的辉煌几乎消失殆尽,这个改变,背后究竟发生了什么?赵州桥的失落,是一场意外,还是必然的悲剧?

赵州桥,中国古代桥梁工程的杰作,位于河北省赵县,始建于隋代,至今已有1300多年的历史。

是古代桥梁工程的技术奇迹,还是中国古代石拱桥的代表作。

设计者李春,曾是隋代一位杰出的工匠,赵州桥采用了敞肩拱的设计,这种设计可以有效分担桥体的压力,使得桥梁能够承受,比普通桥梁更大的重量。

赵州桥的建筑结构,是至今没有被超越的技术难题。

它的单孔拱跨度达到了37米,是当时世界上最宽的石拱桥,对于那个时代的工匠来说,这个设计几乎是天才之作。

为了让这座桥更具稳定性,桥墩设计成了“三段式”结构,这种设计也被后来的桥梁建筑师们,广泛借鉴。

赵州桥技术上先进,艺术价值同样不容小觑。

桥面上雕刻的图案,展示了隋代工艺的精湛,桥两侧的石雕生动形象,充满了时代的风韵。

特别是桥头的“雕刻”更具艺术魅力,许多专家称其为“古代雕刻的巅峰之作”。

在中国古代桥梁文化史上,占据了举足轻重的位置,它是通行的工具,也更是文化的象征。

隋代的赵州桥,就这样稳稳地屹立着,经历了唐、宋、元、明、清等多个朝代的更替,它始终未曾动摇过。

每个时代都曾修缮过它,确保它能够延续下去,见证时代的风云变幻。

无论是平安的日子,还是战乱的时刻,赵州桥都保持着它的历史记忆。

这个“铁打”的赵州桥,在时间的长河中,渐渐成了文化遗产的象征,直到1955年,它在历史的舞台上,迎来了它重大的转折。

1955年,赵州桥经历了,60年来最为彻底的一次修缮。

这一年的赵州桥,因为年久失修,桥身出现了不同程度的损伤,修缮的紧迫性不言而喻,这次修缮,却成为了历史上的一场大争议。

当时,建筑学家梁思成曾表示,赵州桥的修缮应尊重历史,大限度地保留其原貌。

他明确提出:“修旧如旧”,这也是当时建筑修复的标准。

修缮工作开始后,原本保持其文化完整性的计划,却发生了偏差。

施工队使用了大量新石料,并且在修缮过程中,没有保持原本的建造工艺,许多本应修复的部分被替换了,连桥面上的石雕也被重新雕刻了。

梁思成得知这个消息后,气愤不已。

认为这种修缮方式改变了赵州桥的外观,还损害了其历史价值。

梁思成强烈反对这种“不惜成本的修复”,并公开表达了他的担忧,指出赵州桥的建筑价值和艺术价值,不应该因为一次修缮而遭到削弱。

修缮工作深入,赵州桥逐渐失去了它原本的神韵,这个损失是无法弥补的。

梁思成在修缮过程中,扮演了重要的监督角色,多次提出修改方案,希望能够回归原始的建筑风貌。

实际操作中,由于时间的压力,和修缮队伍对传统工艺的不熟悉,许多设计细节被忽略。

最终,赵州桥在修缮完成后,依旧作为文化遗产屹立在世人面前,它的历史感与原貌之间的差距,也让很多历史爱好者感到惋惜。

这一事件在当时引起了广泛关注,时至今日,赵州桥的修缮,仍然是学术界热议的话题。

有人认为,这是一次不得不进行的修复,因为如果不加以修缮,赵州桥很可能,会因为长时间的风化和损坏,而彻底毁掉。

也有人认为,这样的修缮方式,背离了文化保护的原则,是对历史遗产的亵渎。

这场修缮风波,引发了一个根本性的问题:在历史遗产的保护与修复过程中,如何平衡历史的传承,与实际的修复需求?如何在现代技术和传统工艺之间,找到一条合适的路径?

修缮后的赵州桥,依然吸引着无数游客和研究者,它的身影和质感,是否仍旧保留了,那个曾经辉煌的过去?

1952年,赵州桥的修缮工程正式开始。

这一次,问题的核心不在于修缮的必要性,在于如何修缮,那时的专家们普遍认为,赵州桥如果再不修复,将会面临坍塌的危险。

修复的方式却充满了争议,尤其是材料的使用和修复程度。

当时的修缮计划,主要是通过更换大量现代建筑材料,来增强桥体的结构。

这项计划最终被批准,执行时,几乎没有保留多少,原有的历史元素。

新的材料大大加强了桥体的稳定性,却也改变了赵州桥的原始面貌,可以说,这次大修,消除了赵州桥身上,积淀了千年文化和艺术价值。

整个修缮工程的过程非常复杂,几乎所有的桥体构件,都经过了拆除和重建。

据统计,修复时,旧料仅占用了工程总量的不到百分之一,剩下的几乎全部是新购的材料。

这一改变,使得赵州桥的外观焕然一新,也引发了极大的争议。

许多人开始担心,这种修复,是否会使赵州桥,失去原有的历史和文化价值。

专家们的意见分歧,正是这次修缮过程中突出的特点。

与桥梁的实用性和稳定性相比,许多人认为,赵州桥的历史意义才是最为重要的。

它是一座桥梁,更是中国古代建筑艺术的象征。

李春设计的圆弧拱结构,为了通行,也是对中国古代工匠智慧的展示。

有人提出,修缮时应该尊重其原貌,尽可能保留那些,历史的痕迹和艺术的精髓。

这种呼声未得到足够的重视,修缮过程中,许多历史细节被随意抹去,尤其是桥身上那些精致的浮雕和雕刻。

原本那些表达古代文化和信仰的艺术作品,几乎在修复中“消失”。

有人甚至指出,这样的修复工作,改变了赵州桥的外貌,也让它失去了它的灵魂。

修缮工作还是按照既定的方案进行,整个工程持续了几个月。

到了1953年,赵州桥终于完成了修复,经过大规模改造后,赵州桥显得更加坚固,也更加“现代化”,桥面更宽,结构更稳。

此时的赵州桥,已经不再是那个古老的隋代遗物。

它的面貌完全改变,仍然保留着“赵州桥”的名字,与历史上那个,被无数人称为“桥中之王”的赵州桥相比,已经失去了原有的魅力和文化底蕴。

梁思成,作为中国著名的建筑学家,和历史文化保护专家,一直致力于,文物保护和古建筑修复的研究。

他对赵州桥的修复,也曾有过深刻的思考。

早在1933年,梁思成就曾亲自到赵州桥进行考察,他对这座桥的设计和构造,给予了高度评价。

梁思成认为,赵州桥是中国古代桥梁建筑中的一座典范,更代表了中国古代建筑技艺的巅峰。

赵州桥的圆拱设计,在梁思成看来,具有极高的技术价值和艺术价值。

它不同于传统的直线拱桥,这种圆拱的结构更加稳固,可以在相对较轻的重量下,承载更大的压力。

对于梁思成来说,赵州桥的每一块砖石、每一根拱柱,都是工匠智慧的结晶,它们承载了几百年来的历史与文化。

1952年赵州桥的修缮,却让梁思成大失所望。

他对这次修缮提出了严厉的批评,认为赵州桥的历史和文化价值,应该得到大程度的保护,而不是随意地进行“现代化”改造。

特别是在桥梁的雕刻和装饰部分,梁思成提出了更为严格的要求。

认为赵州桥的雕刻反映的是,中国古代工匠的技艺与审美,具有深刻的历史和文化意义。

修复时,应该尽量保留这些雕刻,可以选择对其进行修复,不能是简单地,用现代材料替换。

这些雕刻和浮雕,承载着赵州桥背后的历史故事,是赵州桥文化价值的重要组成部分。

对于梁思成来说,赵州桥的修复更是一个文化问题,多次强调,修复古建筑时,不应只看其“表面”,更要考虑其背后的历史和文化内涵。

只有尊重历史,才能真正保留住古建筑的价值。

梁思成的这些批评,至今仍对现代文物修复工作,产生着深远的影响。

修缮后的赵州桥,依然屹立在洨河之上,可也已无法恢复到原始的样子。

那些曾经令世人称赞的雕刻和细节,被现代化的修缮所掩盖。

赵州桥是否还保留着原本的历史面貌,已不再是一个简单的修复问题,它关乎我们如何理解和尊重历史、如何保护文化遗产。