【引言】

1945年8月,日本关东军投降后,很多日军想着赶紧回家,重操旧业,结果迎接他们的,却是一张苏联的“劳动合同”。

苏联红军笑眯眯地说:“你们来都来了,不如留下来帮个小忙。”这一帮,就是几年,甚至有些人再也没能回家。

【投降不是终点,才刚刚开始”】

1945年8月,日本宣布无条件投降,关东军一片混乱。苏联红军以摧枯拉朽之势横扫满洲,不费吹灰之力拿下东北各地。

数十万日军官兵举着白旗排队投降,心想:反正苏联答应了按波茨坦公告处理,顶多关个几天就能回家。

苏联军官笑着点头:“对对对,先登记个信息。”谁知道,一周后,战俘们还没等到回国的消息,等来的却是一列开往西伯利亚的火车……

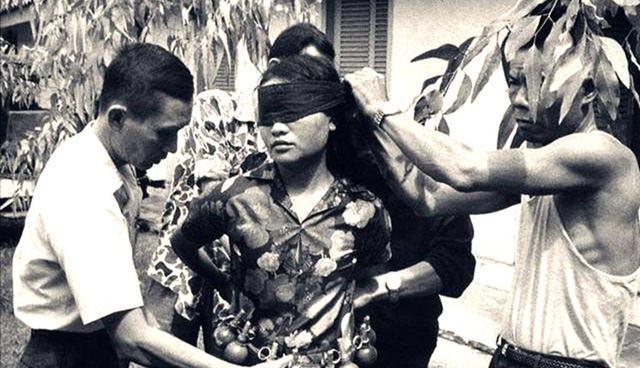

日本人幻想着投降后还能有体面安排,结果迎接他们的,是苏联战俘营的大门。在这一片狼藉之中,有着8万名日本女兵战俘。她们的命运,远比一般战俘更加曲折。

那么,先来说说这“女兵”是怎么回事。按照常识,战争中的日本军队是以男性为主,女性通常不会直接参与作战。

但到了二战末期,日本已经兵员短缺,尤其是在满洲,很多妇女被动员为军属、随军护士、通信员,甚至直接拿起武器,充当后备部队。

而在关东军里,专门有一些“军属队”“特别挺身队”,成员以女性为主,战时负责伤员救治、物资运输,必要时甚至要“战斗到底”。

苏联方面的统计数据显示,到1945年9月,光是满洲和朝鲜北部,就有573,984名日本战俘,其中女性占了8万。她们原本以为自己能尽快被遣返回国,然而现实并不如她们所想。

斯大林为啥要扣战俘?其实,美国和苏联在日本问题上斗得不可开交。美国想独占日本,苏联想分一杯羹。既然谈不拢,那就扣点“人质”,增加谈判筹码。

苏联最初确实打算就地安置战俘,但到了1945年8月23日,斯大林拍板:所有适龄战俘,一律送往苏联本土充当劳动力。

对于这些女兵而言,投降并不意味着自由,而是另一场漫长的磨难的开始。苏联的战俘营不像是普通的拘留场所,而是遍布远东、西伯利亚的巨大劳改体系。

按照苏联内务部的档案记录,这些女战俘主要被送往两个方向:一部分去了苏联远东地区,如巴罗夫斯克、赤塔、伯力,另一部分被送往西伯利亚深处,如伊尔库茨克、新西伯利亚等地。

苏联政府专门成立战俘管理局,负责接收、安置和分配这些战俘,任务明确:“确保所有战俘参与苏联的国民经济建设。”

这一去,就是数年之久。

【西伯利亚的冬天,远比战场更无情】

日本女战俘最初被关押在满洲的战俘营,但没待多久,就被分批送上了开往苏联的列车。1945年9月至1946年3月,大批战俘通过西伯利亚铁路被押送至苏联战俘营。

长达数千公里的旅程,每节车厢都塞满了人,寒冷、饥饿、疾病,让许多人还没到战俘营,就倒在了路上。

当年12月,第一批日本女战俘抵达西伯利亚的布拉戈维申斯克战俘营时,气温已降至零下30度。她们穿着单薄的棉衣,冻得嘴唇发紫。

据苏联档案记载,当时战俘营条件极其恶劣,冬季房屋供暖不足,粮食定量极低,每人每天只能分到200克黑面包和一点稀粥。

由于长期营养不良,不少战俘出现浮肿,甚至因寒冷和饥饿而死亡。苏联的冬天,对她们来说,比战争更无情。

苏联对这些战俘并没有区别对待。男战俘去伐木、挖矿、修铁路,女战俘则被派往工厂、农场,甚至是筑路工程。

在伊尔库茨克地区的战俘营里,女战俘们被分配到工厂,主要任务是缝纫军服、修补装备,但由于物资匮乏,许多人的手指被冻裂,工作效率极低。

更艰难的是那些被送往伐木场和矿井的战俘。1946年1月,赤塔地区战俘营的营养不良死亡率高达48.2%,肺炎和斑疹伤寒更是肆虐。

还有大批战俘患上坏血病,1945年12月光是冻死、饿死的就有3385人,1946年1月更是暴增到5168人。

到了1947年,战俘人数减少了一些,营地管理相对宽松了一些,部分战俘被安排到城市做女工,生活条件稍有改善。

但即便如此,她们依旧是苏联战后经济建设的一部分,无法自由行动,更无从得知自己究竟何时能回国。

【被遗忘的人,回不去的故乡】

战俘们的命运,并没有因为战争结束而立即改变。1950年,苏联才开始大规模遣返战俘,但进展缓慢,尤其是女战俘,由于涉及身份问题、身体状况等复杂因素,遣返的进度更加拖沓。

在官方统计中,到1950年,约有70%的日本女战俘被遣返回国,但还有许多人,因为身体状况差,或者其他原因,被苏联“留下”。

这些“被遗忘的人”,最终的去向各不相同:有些在苏联定居,嫁给了当地人,有些则在战俘营中病死,永远没能回到日本。

1956年,日苏恢复邦交,战俘问题才被正式摆上外交谈判桌。那时,仍有几千名日本女战俘滞留在苏联,成为两国谈判的重要议题。

即便如此,一部分人已经完全无法回国了——有的因为在苏联已经成家,有的因为心理创伤过大,不愿意面对故土的陌生眼光。

更有甚者,她们曾在苏联战俘营里被迫劳动多年,而日本国内对战俘并不宽容,她们担心回去后会被视为“叛徒”或“被污染的人”。

最终,部分女战俘选择留在苏联,度过余生。历史档案中,有关她们的记载越来越少,直到消失在人们的视野里。她们的故事,像一张被岁月遗忘的旧报纸,尘封在历史的角落里。

战俘的命运,往往不由自己选择。投降的那一天,她们以为噩梦结束了,殊不知,真正的磨难,才刚刚开始。

苏联政府战后对日战俘的政策评析.俄罗斯中亚东欧研究.2009