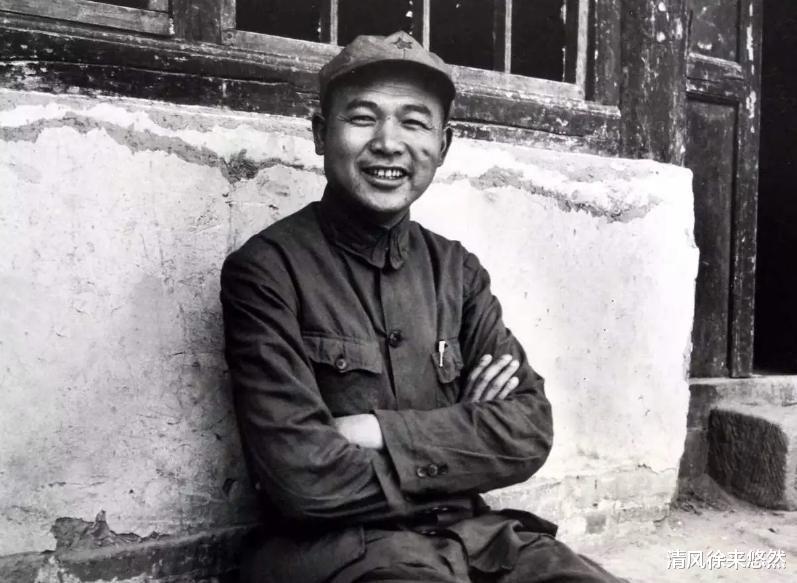

三尺窑炉,初识战友情

1935年,陕北的黄土高原上,寒风凛冽。 那是红二、四方面军会师的时刻,也是两位出身贫寒的革命者——徐海东和王震——命运交汇的起点。一个曾是窑炉工,一个曾是铲煤工,他们有着相似的经历,同样的赤诚,在硝烟弥漫的战场上,彼此惺惺相惜。 还记得那场小战役吗?子弹横飞,炮火连天,他们并肩作战,互相扶持,如同两棵在暴风骤雨中紧紧相依的树。受伤的徐海东,被王震背在背上,一步一步地走过漫漫长路,那份沉甸甸的重量,不仅仅是身体上的负担,更是革命友谊的象征。 这份在窑炉边、在血与火的战场上铸就的兄弟情,如同这片黄土高原般深沉而厚重。

九大之约,军礼与托付

1969年,第九次全国代表大会在北京召开。 身患重病的徐海东,依然坚持出席。 然而,病痛折磨着他,让他无法亲自行使投票权。 会议现场,他向王震敬了一个庄严的军礼,声音低沉却坚定:“王老弟,帮我办件事,把这票,投下去。” 那是一个饱经沧桑的革命老兵,将自己神圣的权利,托付给最信任的兄弟的场景。 那一刻,无声胜有声,胜过千言万语,更胜过任何豪言壮语。 王震,这位曾经在战场上与他并肩作战的战友,毫不犹豫地接过这沉甸甸的信任,完成了他的托付。 而毛主席也在会场,关切地询问徐海东是否到场,这份关心,更让这段战友情谊显得弥足珍贵。

深秋别离,总理关怀

1969年的深秋,徐海东接到中央调令,前往中原地区。 王震送别他,两人依依惜别,如同分别多年的兄弟。 然而,中原地区的艰苦生活,让徐海东的病情雪上加霜。 物资匮乏,医疗资源匮乏,徐海东的妻子周东屏焦急万分,她写信向王震求助。 王震立即向上级反映情况,周总理迅速指示从北京调来专家和医疗物资。 尽管如此,最终还是没能挽救徐海东的生命。 临终前,徐海东给王震发了一封电报:“兄弟,再见。” 这简短的五个字,却包含了多少深厚的情谊,多少不舍与遗憾!

信仰与兄弟,一生挚友

徐海东一生,有两位对他而言至关重要的人:领袖毛泽东,和兄弟王震。 毛主席对他的关心和询问,贯穿了他革命生涯始终。而王震,则是他一生最信赖的战友和兄弟。 在徐海东的追悼会上,王震动情地说:“他这一生,只听一个人的话”,这个人,就是毛泽东。 但我们也明白,在徐海东心中,王震的地位同样不可替代。 他们的故事,超越了单纯的战友情谊,更是一种信仰的交融,一种人生的相知相惜。

他们的故事,是那个时代无数革命者故事的一个缩影,是信仰,是兄弟情谊,更是对革命事业的无悔付出。 这,才是最令人动容之处。 你认为呢? 欢迎留言,一起分享你的感悟。