在乱世中,信仰、爱情和人性如何交织?李才莲的牺牲和池育华的等待,或许能告诉我们答案。

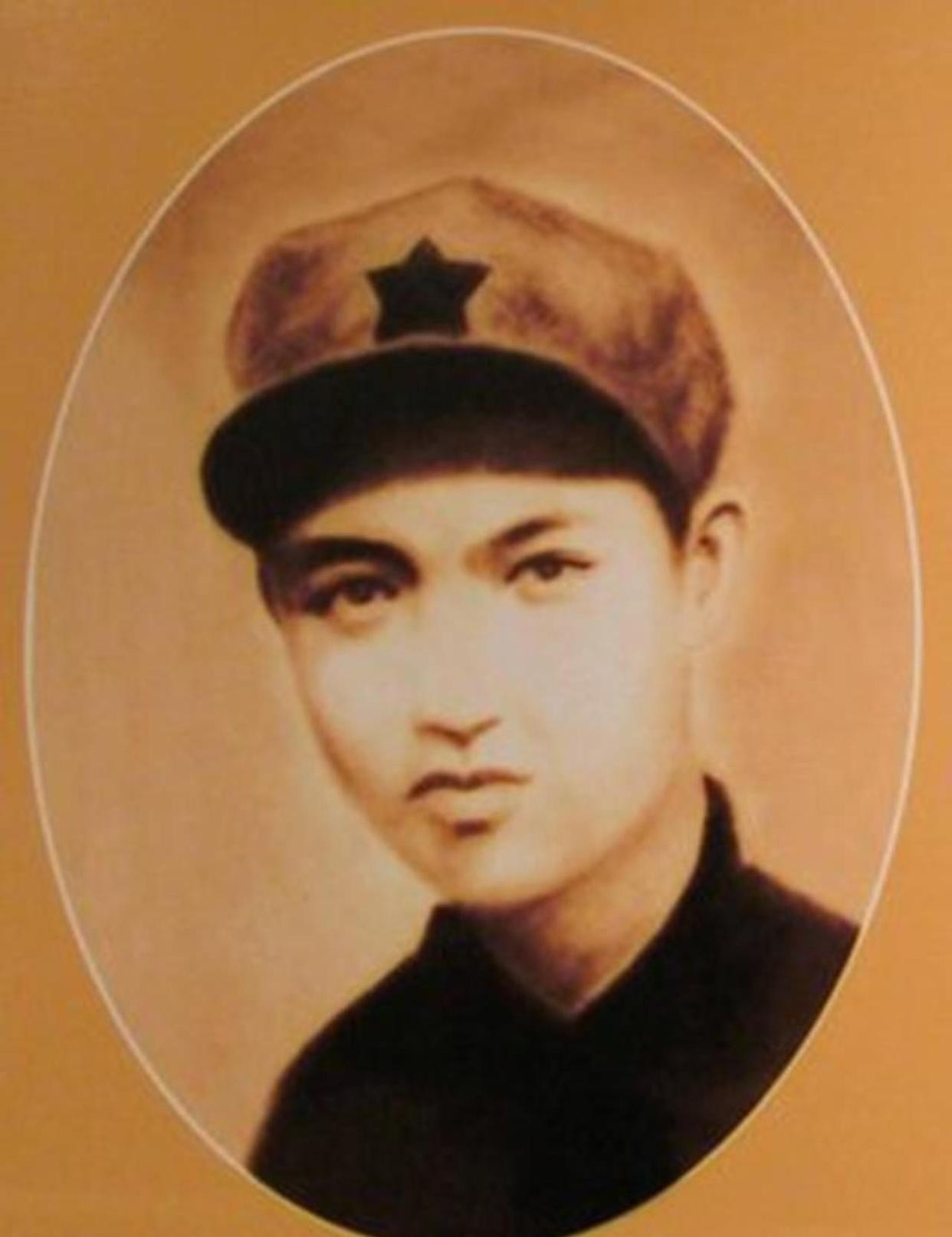

李才莲:一位少年英雄的革命足迹

李才莲的故事从江西兴国的一个小村庄开始。他家境贫寒,但父亲坚持让他读书,这份教育为他的成长播下了革命的种子。刘月春老师的启蒙让他接触到了革命思想,并在15岁那年秘密入党。那时候的他,或许并未想到自己会成为中共的高级将领,也没想到自己会在22岁时英勇牺牲。

1927年,井冈山革命根据地建立,李才莲成为农民运动的一员。到1930年,他调入赣南行委办事处工作,并担任少共营前区委书记。他在1933年组织儿童力量支援红军时,竟然筹集到了4000双草鞋和4000条毛巾。这不仅是对物资的贡献,更是对革命信念的坚定表达。他曾说:“革命需要的不只是枪和子弹,还有每一份支持。”

他在1934年的游击战中表现得更加突出,带领部队与敌人周旋,展现了过人的胆识和智慧。然而,这样的英雄却因叛徒的背叛,倒在了战友的枪下。

李才莲的牺牲,不仅是个人的悲剧,更是那个时代无数革命者命运的缩影。

背叛与牺牲:英雄为何倒在自己人手中?

李才莲的死因令人痛心。1935年3月11日,他接到上级指令,带领独立第七团突围。面对国民党的“围剿”,他与敌军展开了殊死搏斗。最终,他因弹药耗尽陷入白刃战,却在战斗结束后被自己的警卫员从背后开枪射杀。

为什么会有人背叛自己的同志?这是一个让人深思的问题。警卫员或许是因为贪生怕死,或是为了向敌人邀功,选择了背叛。然而,这种背叛不仅仅是对一个人的伤害,更是对整个革命队伍的瓦解。

战争中的人性复杂而脆弱,警卫员的选择让我们看到,忠诚并不是每个人都能够坚守的品质。

爱情的力量:池育华的72年等待

如果说李才莲的故事展现了革命者的牺牲精神,那么池育华的经历则诠释了爱情的坚贞与信念的力量。她的故事从1920年开始,那一年她只有9岁,成为李才莲的童养媳。两人在1928年正式结婚,但婚后第三天,李才莲便离开了家,投身革命。

1933年,夫妻二人短暂重逢了6天,这竟是他们最后一次见面。池育华始终牢记丈夫的嘱托:“等革命胜利后,我一定会回来。”于是,她开始了漫长的等待。

建国后,党中央确认了李才莲的牺牲,但池育华仍然不愿相信。她收养了4名孤儿,担任妇女主任,积极参与革命工作。直到1983年,她才收到了丈夫的烈士证。然而,即使如此,她依然没有放弃希望,直到95岁去世,她一生未改嫁,用72年的时间等待一个永远不会归来的人。

她的故事让人感叹,爱情在极致的表达中,竟能如此强大。

忠诚与信仰:这对夫妇留给我们的启示

李才莲和池育华的故事不仅是一段历史,更是一种精神的传递。他的牺牲提醒我们,革命的胜利是无数英雄用鲜血换来的。而她的坚守则告诉我们,信念和爱情的力量可以超越时间和生死。

在现代社会,我们是否还能像池育华那样坚持一份纯粹的信念?当婚姻中遇到困难时,我们是否还能像她一样,选择相信和等待?或许,她的故事已经超越了爱情本身,成为一种对信仰的执着追求。

他们的精神启示我们,在浮躁的时代,依然可以找到坚守的力量。

人性与历史:争议背后的思考

然而,这个故事也引发了诸多争议。警卫员的背叛让我们看到人性的弱点,而池育华的等待是否值得,则引发了更多讨论。有人认为,她的选择是一种牺牲,也有人觉得,她的一生或许可以用其他方式去实现更大的价值。

如果我们生活在那个年代,我们会如何选择?是像李才莲一样投身革命,还是像池育华一样守护家人?

铭记历史,珍惜当下

李才莲和池育华的故事,是无数革命者和普通人命运的缩影。他们用生命和时间换来了今天的和平,也为我们留下了宝贵的精神财富。

面对当下,我们或许无法重现他们的壮举,但我们可以铭记历史,珍惜眼前的幸福,同时将这份精神传承下去。