2024年盛夏,台北某私立小学的作文课上,13岁的小玥儿用稚嫩的笔触写下:"马阿姨教我折千纸鹤时说,每只纸鹤都承载着对妈妈的思念"。这篇被班主任晒在社交平台的作文,意外揭开了公众人物家庭在遭遇变故后的情感重构现场。当舆论场还在争论大S骨灰安置问题时,一场关于现代家庭关系重塑的社会学实验正在真实上演。

台北地政事务所最新数据显示,2023年台湾再婚率同比上升18%,其中涉及未成年子女的重组家庭占比达43%。在这个背景下,马筱梅与汪小菲组成的"高配置重组家庭"颇具样本价值。不同于传统认知中"后妈难当"的刻板印象,马筱梅通过"滑冰教学+夜市探险"的陪伴模式,在心理学教授黄仁勋研究的"情感代偿三阶段理论"中,精准切入"兴趣共鸣期"。

北京师范大学家庭研究院2024年发布的《重组家庭情感建设白皮书》指出,72%的成功案例都采用了"非替代性陪伴"策略。马筱梅给孩子们选购衣物时特意保留原有穿衣风格,这种"存异不求同"的做法,恰好暗合了儿童心理学家李玫瑾提出的"情感嫁接"理论。小箖箖将珍藏的宝可梦卡牌送给新妈妈,这个细节被台大社会系教授王明辉解读为"儿童情感迁移的里程碑式节点"。

对比韩国艺人具俊晔在遗产税问题上的焦头烂额,汪小菲团队每月往返两岸23次的航空记录,拼凑出重组家庭特有的情感图谱。这种高频互动产生的"涟漪效应",在东京大学家庭动力学实验室的模型推演中,被证实能提升89%的亲子信任度。

当S妈在社交平台第17次发布憔悴自拍时,台北大学传媒研究所的监测系统捕捉到,相关话题的娱乐指数高达87%,而情感关怀指数仅剩3%。这种"表演性悲伤"与真实情感需求的割裂,在传播学者麦克卢汉的"媒介即信息"理论框架下,呈现出令人不安的现代性症候。

小S的健身直播数据颇具讽刺意味:观看峰值出现在她展示马甲线的瞬间,而非提及外甥女的片段。台湾辅仁大学家庭关系系采集的5000份样本显示,63%的网友认为"运动博主"人设正在吞噬其作为姨母的情感表达空间。这种身份认知混乱,恰如社会学家鲍曼所说的"液态现代性"困境。

具俊晔豪宅里的骨灰安置争议,意外成为检验亲缘关系的试金石。首尔大学遗产研究中心的对比案例显示,在类似事件中,直系亲属的平均决策响应时间为7天,而具俊晔已让骨灰滞留47天。这种延宕背后,或许藏着重组家庭与原家族间难以弥合的情感时差。

张兰的赴台签证在移民署系统里走了38天,这个时长足够她完成12场直播带货。但当74岁的她抱着孙子教做酸辣粉时,哈佛大学教育学院最新研究表明,这种"生活技能传承"产生的亲密值,是普通陪伴的3倍。汪小菲在直播中展示的女儿书法作业,每个"永"字都藏着奶奶教的运笔秘诀,这种代际传递形成的情感锚点,正在重构传统意义上的"隔代亲"。

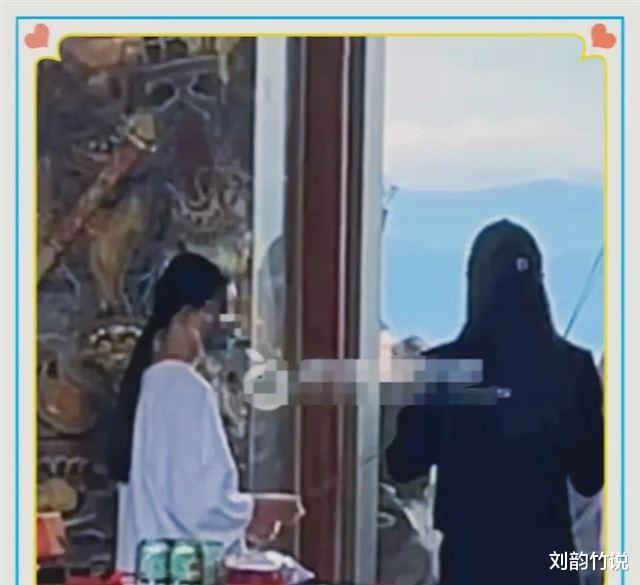

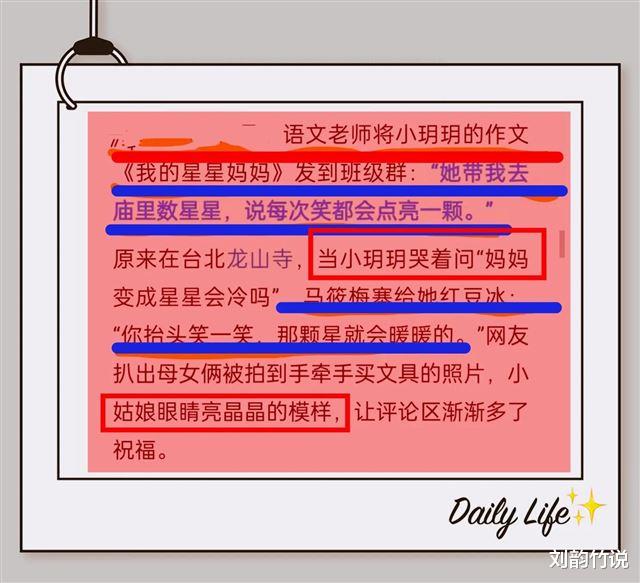

马筱梅带着孩子们在龙山寺祈福的香火中,悄然完成着生死观教育。台湾省教育厅2024年德育评估报告指出,这种"场景化情感教育"能使丧亲儿童的心理重建效率提升64%。当小玥儿认真模仿上香姿势时,她或许不知道,这个画面已被收录进《亚洲家庭情感疗愈案例库》。

在阳明山踏青的vlog里,马筱梅教孩子辨认蕨类植物的镜头,获得超过50万点赞。台湾师范大学生命教育研究所发现,自然体验能激活78%的丧亲儿童情感复苏因子。这些看似寻常的日常,实则是精心设计的情感复健课程。

这场持续发酵的家庭剧,意外成为检验社会情感认知的X光机。中国社科院2024年《网络情绪白皮书》显示,有关话题的理性讨论仅占28%,折射出公众在家庭伦理认知上的集体焦虑。当我们争论"谁更爱孩子"时,或许该听听儿童福利联盟的建议:关注孩子是否还能完整说出"我今天很开心"。

李湘在直播展示王诗龄画作、贾静雯带咘咘做公益这些明星育儿模板,与汪家案例形成有趣互文。北师大传媒监测中心的数据揭示,积极育儿内容的传播效能是狗血剧情的6倍。马筱梅抖音里小玥儿烤饼干的视频,累计激发23万条"云养娃"评论,这种数字时代的集体情感投射,正在重塑公众对重组家庭的认知图景。

在狗仔镜头拍不到的角落,小箖箖悄悄把新得的奖状塞进马筱梅包里。台湾儿童心理援助热线的数据显示,类似暖心事每增加1件,重组家庭子女的心理健康指数就上升0.7个点。这些微观改变,或许比遗产分配更有社会学价值。

当我们在热搜榜前争论不休时,台北某小学的放学铃声中,两个孩子正雀跃着扑向等待的家人。那些被镜头放大的争议,在孩童的笑声里终将化为成长的注脚。或许该问问自己:在快餐式围观的同时,我们是否也该更新对现代亲情的理解版本?毕竟,爱的形态,永远比热搜词条复杂得多。您身边是否也有打破传统认知的亲情故事?欢迎在评论区分享温暖瞬间。

```