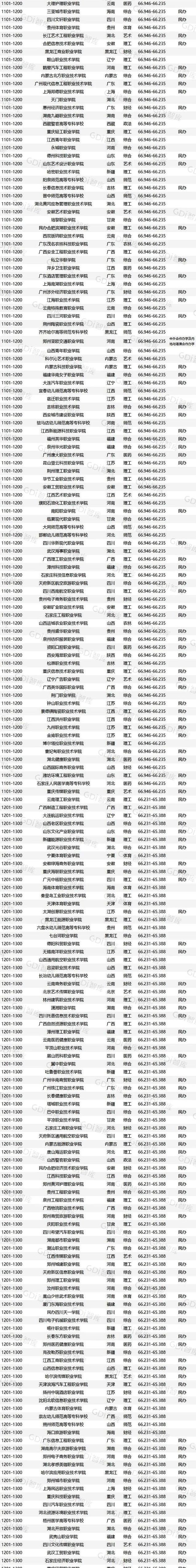

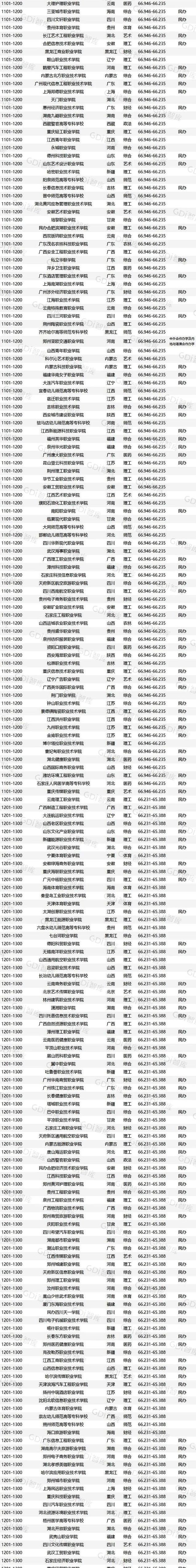

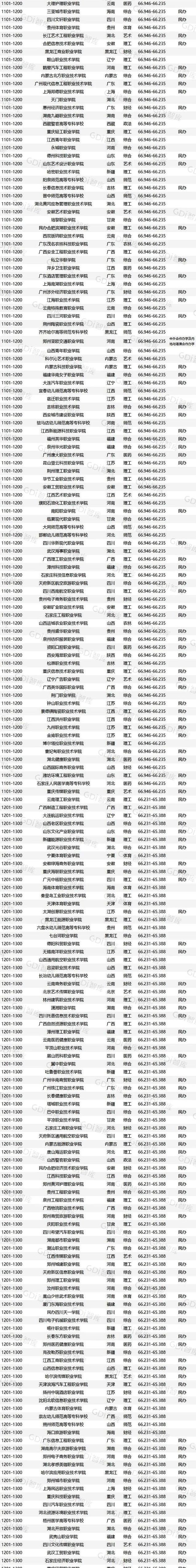

说起来,这年头各种大学排行榜层出不穷,让人眼花缭乱。最近又冒出来个“GDI高职高专排行榜(2025)”,说是对全国1560所高职院校做了个大摸底。

江苏的高职院校那叫一个争气,50所学校挤进前500强,数量全国第一。这成绩单乍一看,挺提气的,但仔细想想,又觉得有点意思。江苏高职院校数量多,进500强的也多,好像理所当然。但浙江就不一样了,虽然总量排第三,但它上榜的学校占了自己省内高职总数的79.55%。

仅这一个数字,就足以说明问题的严重性。比例高,意味着浙江的高职教育整体水平更高,没有明显的短板。江苏虽然“尖子生”多,但“平均分”可能没那么好看。这让我想起小时候考试,班里总有几个学霸,考满分是家常便饭。

但真正能反映学校整体水平的,还得看平均分。同样的道理,高职教育也是如此。不能光看有多少学校进了排行榜,更要看整体的办学质量和水平。再来看看榜单上的类型分布,理工类院校占了绝对优势,其次是综合类,财经和医药类相对较少。

这其实也反映了社会的需求导向。现在社会缺啥?缺技术人才啊!理工类院校吃香,那是必然的。但反过来想想,是不是也意味着其他类型的高职院校,面临着更大的生存压力?

有人可能会说,高职院校不就应该培养技术人才吗?这话没错,但高职教育的意义,远不止于此。财经类、医药类,甚至艺术类高职,同样承担着培养社会所需人才的重任。如果一味强调理工科,会不会导致高职教育的“同质化”?

而且,当我们习惯性地将高职院校视为“蓝领”的摇篮时,是否忽略了它们在促进社会流动方面的作用?对于很多普通家庭的孩子来说,高职可能是改变命运的为数不多的机会之一。如果高职教育的质量不高,或者专业设置不合理,那这些孩子可能就错失了机会。所以,看这个排行榜,不能只看数字,更要看到数字背后的东西。

要看到区域发展的不平衡,要看到专业设置的结构性问题,更要看到高职教育对社会底层民众的意义。当然,有人会反驳说,排行榜本来就是一种竞争机制,能促进高职院校提升办学水平。这话说得也有道理。但竞争也要讲规则,要讲公平。

如果排行榜的评价标准过于单一,或者存在其他不公正的因素,那反而会扭曲高职教育的发展方向。说到底,高职教育不是简单的职业培训,更不是为了迎合排行榜而存在的。它的根本目的是为了培养社会所需的人才,为了提升国民的整体素质,为了促进社会的公平和正义。这才是我们应该关注的重点。所以,下次再看到类似的排行榜,不妨多问几个为什么,别被表面的光鲜所迷惑。毕竟,教育这件事,关乎的可是每个人的未来。