引言

账本这东西,在老百姓家是过日子的,在衙门里,却可能是一部悬疑小说。

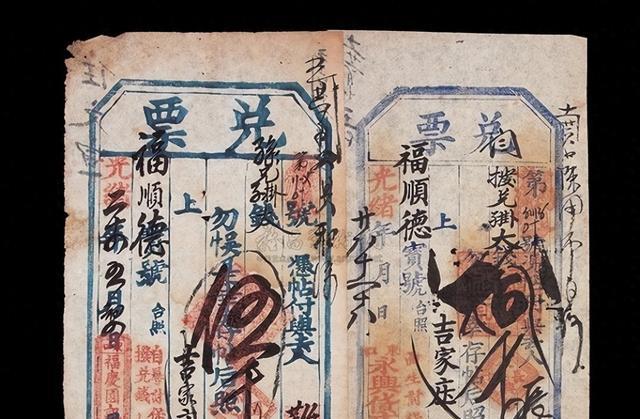

别小看一位晚清知府的账本,翻开一页,你就会发现,原来贪官也分层级,也讲“上缴意识”,有的甚至“贪得多,上交得更多”。这不是我编的,是何刚德自己记的!

你贪你的,银子先孝敬上头

话说光绪年间,有位名叫何刚德的福建人,年轻时中了进士,入了吏部当差,正儿八经的六品京官。可别以为他从此飞黄腾达,翻开他那本亲手记的账本,你会明白,这官场上的“发财”,不是光靠贪,而是要先“上缴”。

你以为一个六品京官就是高高在上的“权贵”?说实话,何刚德刚入京时,工资只有32两银子,而每年在京城生活的最低花费,居然需要至少100两银子。

这就意味着,光是为了“活着”,他就得借助其他途径。账本中详细记录着每一笔支出,特别是那些“不得不支”的钱。

“敬银”是最重要的一项支出——每年60两的“冬季敬银”和“夏季敬银”,还有“上司宴请送礼”、“同僚小聚捧场”,这些都得按照规矩走,礼多人不怪,哪怕你自己已经入不敷出,也得硬着头皮交。

那何刚德是不是有点“不公平”?他就算勤恳工作,也未必能赚到足够的银子来生活,结果却得按照“官场规则”将自己辛苦挣来的银子交给上面的人。

没有这种“送礼”,即使你再怎么勤勉努力,官位也升不上去。为什么?这就像是“社会规则”一样,官员们之间的一种无形约定。上头有要求,下头有执行。你若是“不交”,人家就会怀疑你不听话,不合作,甚至在官场上“得罪人”了。

账本上的另一项重要支出——“人情往来”。你想,何刚德刚进京,那些“老江湖”早就看出他是个“新人”,自然就会邀请他参加各种聚会和宴席,而这些宴席背后,当然少不了“送礼”和“敬酒”。

别看这些礼数细小,但加在一起,一年下来竟然高达370两。而这些花费,大多数都是为了维护“社交网络”和“关系网”,不能有丝毫松懈。

这还只是账本中的一部分内容,何刚德的账本更是像一个公开的“官场丑态”记录。

试想,他作为一个刚入职的六品官员,手上并没有多少实权,但靠的却是不断地“送人情”,“买关系”,这也就是为什么即使收入微薄,生活依然维持得下去。

因为他没有选择,按照官场的“规则”来走,才是唯一能在这个腐败的体系中生存的方式。

在京城,什么人最“值钱”?就是那些“高官大人”,他们的微笑是“黄金”的代名词。你要想在这条路上走得更远,就得学会像他们一样“送礼”,而不仅仅是工作上的付出。

何刚德在账本中提到,“上司的吃喝送礼,最少也要按季度进行”,每次送出去的“敬银”都能当作是自己晋升的“资本”。你以为是“投机取巧”?不不不,这是“官场生存法则”。

我们往更深处看,何刚德的账本所揭示的,并不仅仅是单纯的官员贪腐。更让人吃惊的是,这背后折射出的是一整套的腐败生态。

“买官卖官”成为了“官场规则”中的重要一环,即便是从地方上的小官员,想要晋升,离不开上缴“份子钱”这一过程。这种腐败链条交织着权力、金钱和利益,何刚德账本上的每一项支出,都在侧面反映出当时官场的潜规则——不“交银子”就无法在官场生存。

不过,何刚德也不完全是“傻子”,他知道自己身处何方,没选择放弃这条“生财之路”。他明白,既然“官场生存”需要“交银子”,那就得一步步走下去。最终,正是这种“既得利益”的保障,让何刚德的生活不至于陷入困境。

这就是晚清官员的“生存之道”,一个“只要有银子,就能过好日子”的官场游戏规则,尽管腐败、不可理喻,但却真实存在。

在这个充斥着权力与金钱交换的世界里,何刚德的账本无声地诉说着官场的暗黑面,揭开了一个看似荒诞却真实存在的真相:官员贪得越多,必须交的银子也越多。

镇江道员事件——买官靠借钱,贪钱靠“高利贷”

如果说何刚德的账本揭示了官员们如何通过“孝敬”生存,那镇江贪腐案就是一个经典案例。话说光绪年间,镇江迎来了一位名叫郭道直的常镇通海道的道员,这位道员可谓是“百年难遇”的好“生意人”。

他不仅在镇江海关监管上“稳如泰山”,更通过不法手段将海关的钱财“藏匿”到自己的口袋里,最直接的方式就是“高利贷”交易。

1904年,镇江的中国通商银行发生了一起惊人的金融丑闻。镇江海关的总账员尹稚山因病去世,他留下的账簿中,赫然发现了严重的不对劲:海关存款与账目记录相差巨大。

调查一查,原来是郭道直通过这家银行,将海关存款以“高利贷”的方式存入,并在尹稚山死后,通过私人账本进行了非法分账。

根据尹稚山的妻子口供,郭道直与他私下达成过“协议”,并支付了远高于银行存款利率的回报,这一手勾当的每年“利息”比银行规定的七厘半还要高出一大截。

郭道直利用自己的职权地位,玩弄金融手段,保证了自己可以从国家的财库中,源源不断地捞取好处。

而且,这个事件不仅揭示了腐败行为的触目惊心,也暴露了官员与金融系统之间的“灰色交易”。

在这个金钱与权力紧密交织的时代,郭道直通过“黑钱”滚动,使得自己成为了一位深受“钱”与“权”双重眷顾的贪官。他的“借贷”不仅给自己带来了丰厚的回报,还让他在官场中进一步攀升,树立了“买官卖官”的典型模型。

从《官场现形记》看买官卖官——你贪了,我得加倍孝敬京官

《官场现形记》是晚清时期的一本揭露官场腐败现象的经典之作。书中的一幕幕腐败丑态,恍若昨日。这些不为人知的腐败,实际上是在许许多多的“买官卖官”现象中层层显现出来的。

那时的官场中,“买官卖官”几乎已成了正常的社会现象,尤其是在地方上,几乎每个官员都深谙此道。

以《官场现形记》中描述的“九江府”买官事件为例,三个“荷包”人之间,为了争夺一个县官的职位,不惜出高价,甚至在争夺过程中,差点把人打死。

你可能会问,买官为什么这么明目张胆?其实,不仅仅是地方上,即使是京官,也依赖这种买官的方式。在当时的官场,给上头“交足银子”才算是“进阶”的关键。

京官们其实“手里没有多少实权”,但是他们的“权力”全靠背后的“钱”来支撑。在这个“大院”里,你能送多少“孝敬”上头,才有资格继续待下去。

而上头的这些“大佬”们,也没把官员们的“利益”放在眼里,毕竟权力不值一提,钱才是他们真正关注的事。

那么为什么上头的“大佬”愿意接受这些“投资”? 其实,送礼的本质就是建立一种“依赖关系”。一旦你给上司“交够了”,你不单能得到一个“职位”,甚至能获得更大的权力”。

这种交换关系就像是一个永不止步的“金字塔”,上面的人不断接受下面的“孝敬”,不断“高升”,而下面的人,则不断通过“送礼”来获得一个“进阶”的机会。

有些人把这种交易叫做“投资”。这看似一场官场的“财务游戏”,但实际上,所有的“财富”背后,都是腐败的根源。每一笔“敬银”,每一笔“买官”的款项,都在推动一个更加腐化的制度。

参考资料:

从《官场现形记》看晚清官场丑态.名作欣赏2016年第9期.

腐败导致清朝从盛世滑向衰落.光明日报.2000-08-04.

晚清官员的生活状况:普通京官不贪污无法生存.趣历史网.2021-09-06.

晚清:贪污成风.凤凰资讯.2009-03-12.

晚清镇江官场的一场腐败案.京江晚报.2021-09-09.