当罗马式艺术正处在繁盛阶段的时候,社会生产力继续发展,整个社会更趋于繁荣、稳定。同时,社会结构也发生了巨大变化,大量农民涌入城市,市民阶层大量增加,市民文化逐渐发展了起来。在战争之后百废俱兴的时代,封建统治者唯一的希望就是加强统治,防止激进的人们弄出乱子。他们采用的唯一的方法就是利用宗教,以宗教力量把这些活跃的市民们乖乖地牵到上帝面前。但要提高市民的信仰就需要一种震撼人心的力量。于是,在这种力量的要求下产生了“哥特式艺术”。

哥特式艺术其实跟哥特人一点关系也没有,当它出现的时候,哥特人早已融入其他民族了。文艺复兴时,这个词由拉斐尔第一次提出,是指野蛮人的,不开化的艺术。但是,哥特式艺术却一点也不野蛮,反而是极为精致的艺术。它是1000年的中世纪文化、艺术积累的最高成就。哥特式艺术最早出现于2世纪上半期,在伊尔德法兰西省。此后便迅速流行起来,到了13世纪末,哥特式艺术已完全取代了罗马式艺术,达到了它的顶峰阶段。

在哥特式艺术中,建筑的成就最为突出,几手创造了世界建筑史上的一个奇速。

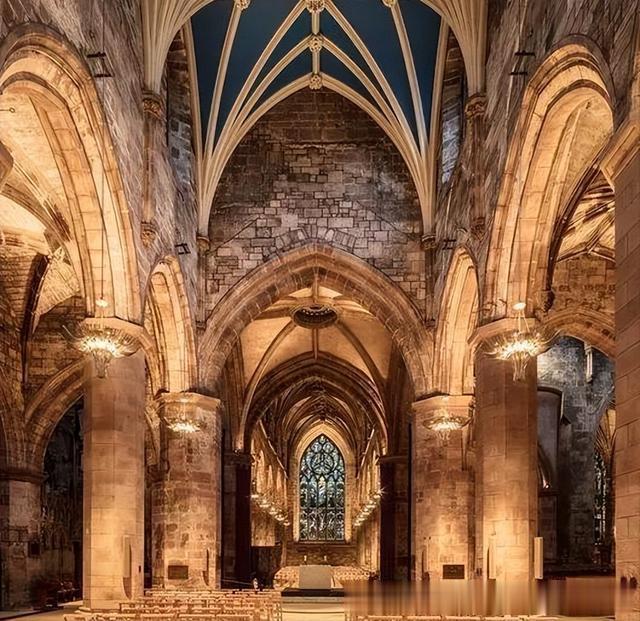

哥特式建筑的主要精华休现于教堂建筑中,其最主要的特点是尖顶拱券与垂直线,不同于罗马建筑的圆塔与水平线。罗马艺术这种特点仅体现于门窗与桥孔,而哥特式建筑的这种特点却随处可见,不仅大大增加了支撑的高度,而且用细长的柱子与拱券代替了墙壁,支撑起整个建筑物。这样,就一下子打破了罗马式教堂的坚厚,敦实的感觉。整个建筑平地拔起,直冲云天,一切厚重、浑沉的成分都被摈除了,它那特有的尖顶,犹如奇峰异突、高耸入云,仿佛要把人们的精神引向字宙的彼岸,使得整个建筑以一种灵巧,华胴、上升的力量紧紧控制了人们的情感。

此外,教堂内部的空间更加高大、宽敞、明亮,涂金的柱子之间是镶满彩色玻璃的大窗,显得辉煌而神秘。与室内灯火的闪耀交错,映照着千姿百态、玲珑别透的雕像、雕花,使人们感到无边的崇高与辽远,感受到神权的至高无上。

教堂的外部也极尽装饰之能。高耸入云的尖顶,有如矗立的蜡烛,由细密的拱柱组成的教堂,好像放大了的金银首饰或镂空了的广东象牙罪刻,因为这里到处都是雕刻,到处都是艺术的桔雕细琢。整个外观给人种轻盈、飞舞的感觉,从而引起人们种向往天堂的情绪。

当这种哥特式风格逐渐流行起来时,各个城市都尽量使自己教堂的设计规模与装饰超过其他城市,以显示自己的富有与强大。这种攀比的风气首先根源于各封建割据势力的浮华、虚菜之心,以及市民阶层的极力拥护。据说,典型的哥特式建筑——巴黎圣母院建造时,巴黎妇女纷纷捐献出自己的金银首饰,与铜铁等融在一起而铸造了塔楼上的那口巨钟。所以说,教堂建筑体现了整个社会的共同努力与创造,是整个城市创造的成果,成为城市的巨大纪念碑。

由于这种攀比之风,哥特式教堂等隆的高度不断增加,垂直的效果也更加明显,这使得连形拱廊愈来愈大,并且随着垂直线的加高,把尖塔与钟楼都加了上去。几乎所有的哥特式教堂都朝着细长、高耸的方向发展。这样就使得建筑本身丧失了坚固性,极为脆弱,特别是有的建筑在往片面强调精致豪华,修建的时间旷日持久,甚至还未最后竣工就倒塌毁坏了,从而浪费了巨大的财力物力。这种过于浮华、铺张、矫饰的风格同时也引起了一些人的不满,例如,崇尚返归自然的法国思想家卢梭就直言不讳地说:“那些有耐心修筑这种玩意的人,实在是丢脸!”

但是,另一方面,中世纪集结了社会所有精华,经过近1000年的积累,政治、经济、文化、艺术等社会各方面都得到充分的发展,而且中世纪是封建宗教统治,统治者推崇基督教,而且能够集结社会上巨大的财力与物力,从而建造出这空前绝后的杰作。这也是古代人民勒劳与智慧的象征。

哥特式教堂的主要典范之作,就是建造于12世纪晚期、完成于13世纪中叶的法国巴黎圣母院,以及同时代的卢昂大教堂等。教堂宏伟高大,装饰之工精巧细致,为历来的艺术家们所赞赏。著名的浪漫主义大师雨果在小说《巴黎圣母院》中曾以一个章节的冗长文字来描叙巴黎圣母院,对这座哥特式教堂典型的建筑与雕刻艺术极尽赞美之词。著名的印象派画家莫奈曾被卢昂大教堂所吸引,连续画了20多张画,以不同的侧面、不同的感觉展现了这座哥特式大教堂的完美之姿:罗丹更是为了追寻到这种艺术的神秘之美,跑遍了哥特式建筑的故乡一法国,并写出《法兰西大教学》这本巨著。

除了法国之外,哥特式建筑的精美之作还在英国。英国的建筑师们创造了“装饰式”建筑,这就是直接影响了法兰西与德国的晚期哥特式建筑的“火焰式”。于1350年完毕的埃克希达大教堂就是装饰式教堂中最精美的建筑之一,它以大量的装饰用于建筑,甚至扩及到拱顶,这样的结构有了脱离尖J顶拱形的倾向,尤其是中殿半附式柱头的放射性处理,发挥了最大的装饰效能,更完美地展示了哥特式艺术的魅力。

在“哥特式艺术”的时代,绘画与雄刻都有较大的发展与较高的成就,雕刻更为繁荣。因为哥特式建筑本身就是一件精心雕琢的杰作,无论是门楣、经台、僧座、壁龛、门廊、檐口,还是柱头,甚至连排水沟的上面也有浮雕或圆雕之作。而且圆雕又是主要形式,为数之多往往以千万计,这比罗马艺式时代更为进步。题材内容仍以基督教圣经为主,如巴黎圣母院西部中央的拱板浮雕《最后的审判图》、夏特尔教堂的浮雕《耶稣诞生图》等,都是典型的例子,至于立体雕像基督、圣母、使徒等等更是随处可见。

最后的审判图

耶稣诞生图

在这些宗教题材之外,哥特式艺术更为突出的是出现了一些世给人物,如法国啊米安教堂的《骑士像》、德国汉堡教堂之《骑士像》等,都是鲜明的例证。此外,更具世俗性的还有农民收获、教师讲课等日常生活场景,甚至民间的神话故事如“弧狸传奇”之类也成了教堂的装饰雕刻题材。更为引人注目的是工匠们在大教堂的墙壁上还创作了以僧侣们为对象的漫画式雕刻,如在盖羊面前做弥撒的狼、穿着法衣对鸡鸭讲道的狐狸、长着驴耳朵的教土等,非常生动、传神、引人发笑。而这些在中世纪前期与中期是根本不可能见到的,因为这是对至高无上的上帝的侮辱,是对上帝的人世代言人一国王、皇帝的最大嘲讽。由此,我们可以看出中世纪文化艺术的逐渐发展,趋于进步、解放的倾向日益明显。

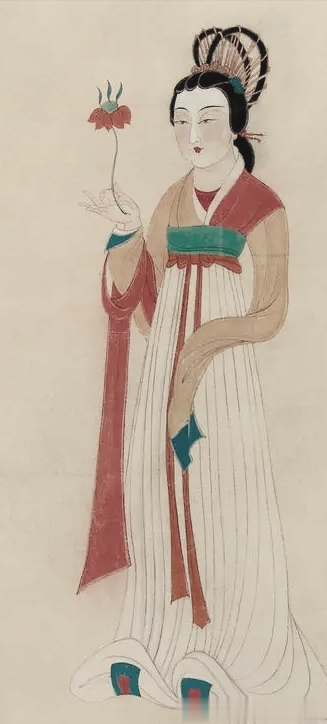

雕刻艺术中最为突出的杰作是德国纳乌堡教堂中一对《捐助人》的圆雕之作。无名的民间工匠在这一对早已逝去多年的教堂捐助人一艾凯哈特与乌塔夫妇的形象中,异常生动地塑造了好像是他自己亲眼见过的骑士与贵妇的典型。艾凯哈特扶着长剑以无比尊严的气度护卫着身旁的鸟塔,无比娇贵的乌塔正放低遮挡面颊的领子,似乎准备向人答话,深红色的斗篷、金色的冠冕与淡红的面颊,构成谐和而沉着的色彩,这两个人似乎随时可以从台架上走下来,加人到善男信女的行列中去,尤其是乌塔的雕像使人想起中国麦积山著名的宋塑《女供养人》。两作品相距只有一两百年,但在刻画的真实、艺术概括与装饰手法的统一上,同样达到了相当完美的境界。

捐助人

女供养人

哥特式艺术中的绘画除了那些作为书籍插图的“细密画”之外,构成这一时期主要特征之一的就是玻璃画。由于哥特式教堂尽量缩小壁画,以造成一种垂直、峭拔的气势,使得教堂内部的传统装饰手法一壁画已无用武之地。但是哥特式教堂所特有的巨大玻璃窗几乎占据了柱间的整个壁面,从而成为哥特式艺术家们一个艺术独创的机会一染色玻璃窗的兴起。最初的窗花是先用铅条编织成各种物像的轮廓,然后再用小块的彩色玻璃镶嵌而成,所以单线图案与彩色玻璃相结合是其主要特点。染色玻璃窗的颜色比较丰富,基本的色调是红、蓝、紫三种色彩。夏特尔教堂的玻璃画《耶稣传》与希尔日教堂的玻璃窗称得上完美之作。阳光透过宽大的窗子射进教堂,光色缭绕,五彩缤纷,衬托出那一幅幅表现基督、圣母、使徒的作品,恍惚中以为到了仙境。

到了14世纪下半叶,由于资本主义兴盛起来,展开了与封建教会制度的斗争,从而掀起了欧洲历史上最为著名的“文艺复兴”运动。中世纪至此结束,作为中世纪最后辉煌的哥特式艺术也成为历史的绝唱。

哥特式艺术是在中世纪几百年间的准备基础之上形成的,主要是源于一种崇拜基督教的兴盛,也是由于几百年持久的战乱使得多民族的文化融合、交汇,从而最终结出了成熟的果实一哥特式艺术。这种无比崇高、雄伟的宗教崇拜的典范之作,成为中世纪各方面能力的最高象征。同时,它也记录了人类自身解放的历程,成为封建社会的终结者,也为伟大的“文艺复兴”作了充分的准备,透露出黎明的曙光。

哥特式艺术,送走了神灵,迎来了人性!