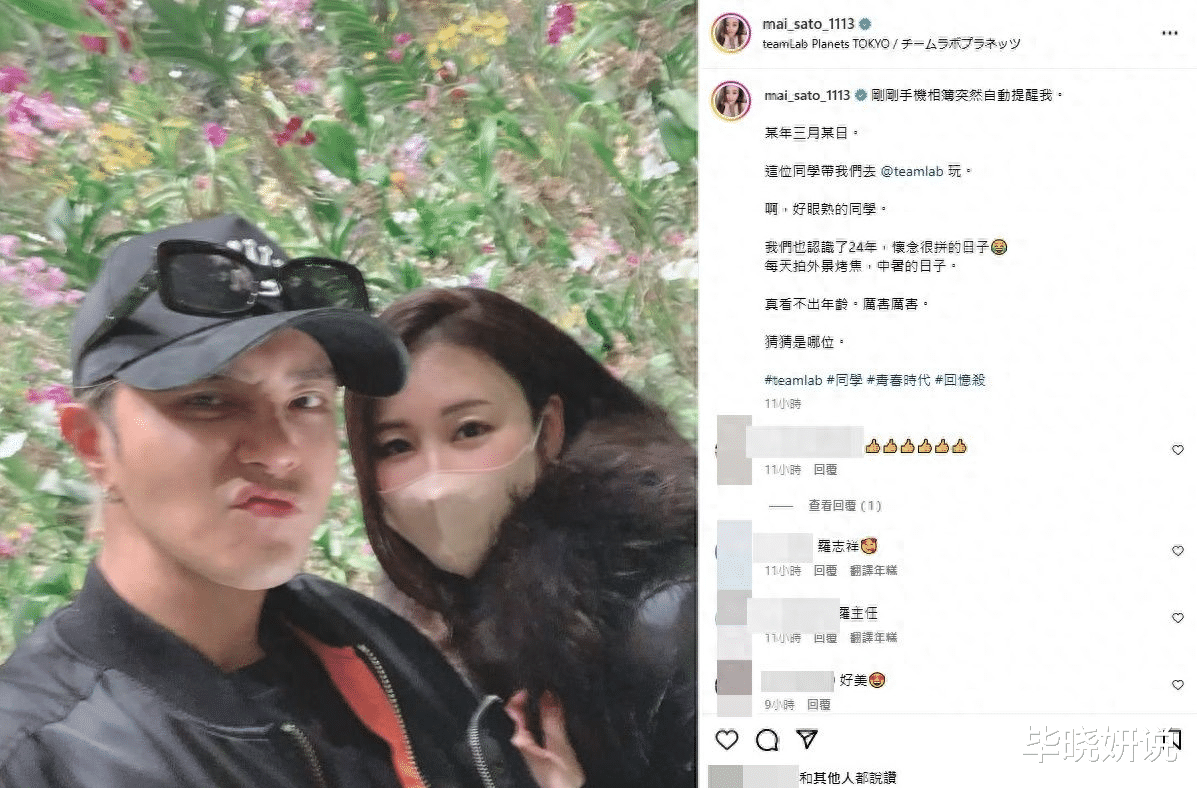

2024年3月某日凌晨,佐藤麻衣的Instagram突然弹出"那年今日"的相册提醒。这张拍摄于世纪初的照片里,28岁的罗志祥正侧身讲解着美术馆展品,阳光透过玻璃穹顶在他发梢镀上金边。这条动态在24小时内收获5.2万点赞,评论区迅速被"爷青回"的感慨淹没。这个看似偶然的怀旧现场,实则暗藏着娱乐圈人际网络的特殊生态。

在移动互联网尚未诞生的年代,这些年轻偶像们建立起的革命情谊远比现在牢固。制作人李明透露,当年为培养团队默契,所有艺人必须提前三天入住集训宿舍。"凌晨三点被叫醒做仰卧起坐,集体中暑送医后还要继续拍摄",这种近乎军事化的训练模式,意外锻造出跨越二十年的特殊情谊。2023年麻衣离婚消息传出时,罗志祥工作室是首批送去慰问花篮的圈内友人。

争议漩涡中的形象重塑实验

这种"回忆杀"与商业运作的微妙共振,在近年娱乐圈已成显学。韩国SM娱乐2023年推出的"时光胶囊"企划,通过AI技术让解散十年的东方神起"同台"演出,单场线上演唱会创下230万美元营收。而在内地市场,芒果TV《披荆斩棘的哥哥》让言承旭等初代偶像集体翻红,节目招商金额突破15亿元大关。

但比起工业化怀旧流水线,罗志祥团队的转型策略显得更具实验性。其经纪人向媒体透露,他们刻意保持每月1-2次的"考古"内容释放节奏,既避免过度消费情怀,又持续唤醒集体记忆。这种策略似乎初见成效:其抖音账号粉丝量在半年内从680万回升至1120万,直播间GMV稳定在单场500-800万区间。

跨世代追星文化的镜像博弈在这场精心策划的集体怀旧背后,藏着不同世代追星族的认知鸿沟。00后粉丝在超话热烈讨论"考古发现的宝藏男孩",而80后观众则在论坛感慨"我的青春被具象化了"。这种代际认知差异在数据端展现得淋漓尽致:罗志祥百度指数显示,25-34岁用户占比达58%,而18-24岁群体仅占29%。

这种年龄断层促使艺人团队开发"分层运营"策略。针对核心粉丝群推出199元的情怀写真集,内含未公开的节目花絮照片;面向年轻群体则打造虚拟形象"ShowLo",在元宇宙平台发行数字藏品。这种"记忆变现"的商业逻辑正在重塑行业规则:周杰伦团队去年推出的"地表最强"NFT系列,单张图片最高成交价达50万元。

但过度依赖情怀经济也暗藏风险。索尼音乐台湾区总裁陈国明指出:"当怀旧成为主要卖点时,艺人必须面对情怀滤镜破碎的风险。"这种担忧并非空穴来风:某香港天王去年复出演唱会因走音严重,导致豆瓣评分从9.2暴跌至4.8,相关话题连续三天霸榜热搜。

当老照片遇上新流量:社交媒体的记忆炼金术麻衣动态中那个看似随性的"#青春时代"标签,实则是经过精密计算的传播节点选择。照片发布次日,抖音适时推出"重返2000"特效模板,相关视频播放量突破12亿次。这种平台方与内容生产者的共谋,正在改写娱乐圈的造星逻辑。

但在这场记忆狂欢中,真实的个体情感正在被数据异化。当麻衣翻出手机里泛黄的照片时,她或许不曾想到,这份私人记忆会变成算法世界的流量燃料。那些在评论区喊着"磕到了"的年轻网友,可能从未看过《旗开得胜》,却依然沉浸在这场集体建构的怀旧叙事中。

结语:在记忆与流量的钢丝上当我们凝视这张跨越24年的合照,看到的不仅是两位艺人的友谊岁月,更是整个娱乐产业在数字时代的生存隐喻。那些被精心打捞的青春碎片,既是抵抗时间侵蚀的情感锚点,也是商业逻辑下的流量筹码。在这场记忆与现实的博弈中,或许真正的赢家从来不是某个具体的人,而是永远渴望故事的市场本身。

下次当你的手机相册突然弹出"那年今日",不妨多想一层:这张照片如果真的分享到社交媒体,会被系统贴上怎样的标签?会引发怎样的算法反应?我们以为自己在重温过去,或许不过是主动跳进了某个精心设计的记忆剧场。在这个虚实交织的娱乐场域里,每个人都是演员,也都是观众。