“我曾经给追随国民党,可国民党仅仅20年就开始腐败,我不知道共产党会不会这样?”傅作义的话语中流露出深深的忧虑和痛惜。这不仅是他个人的反思,也是他作为一位爱国志士、身心疲惫的老兵对时代变迁的一种真实感慨。傅作义的这一番话发生在北平和谈期间,是他对自己过去政治选择的总结,更是他对未来政治道路的不确定性的表露。而在那时,傅作义做出了一个重要的决定——他不再投身政坛的风口浪尖,而是选择了一个与权力和纷争相对远离的职位——水利部长。这个选择看似平静,实则充满了不为人知的波澜。

新中国成立之后,毛主席本希望傅作义能成立一个民主党派,带领一部分原国民党力量共同参与建设新国家。然而,走过了太多弯路的傅作义并不感兴趣,他早已对复杂的政治斗争感到厌倦,更渴望能够通过实际行动为国家作出贡献。因此,他选择担任了水利部长这一角色,尽管这看似是个低调的职位,但对于傅作义来说,这是他能够回归实务、回归祖国大地的一次机会。

傅作义在抗战期间积累了丰富的水利工作经验,尤其是在一些关键的水利工程中,他的领导能力和决策得到了充分体现。此时,他将自己的余生寄托在了这份责任上,希望能够通过水利工作,改善中国的自然环境,推动经济发展。然而,现实远比傅作义预想的要复杂得多。刚一上任,傅作义便遇到了一系列来自党内的质疑和不信任。许多重要文件需要签署批示,但他自己批示的文件却常常遭到质疑,甚至被直接搁置。为了确保工作的顺利开展,傅作义开始采取了将所有文件交给副部长批示的做法,渐渐地,这成了水利部的潜规则。

虽然傅作义并没有过多介意这些政治上的冷眼和不信任,但他心里始终有个更大的梦想——能够实实在在地做一些改变,为国家的未来贡献力量。于是,他便开始将更多的时间投入到水利工程的实地考察和抗洪抢险工作中。几乎每年,傅作义都会将大半的时间花在密云水库、三门峡等地,亲自检查水利设施,了解一线工作的需求,推动全国范围内的水利建设。

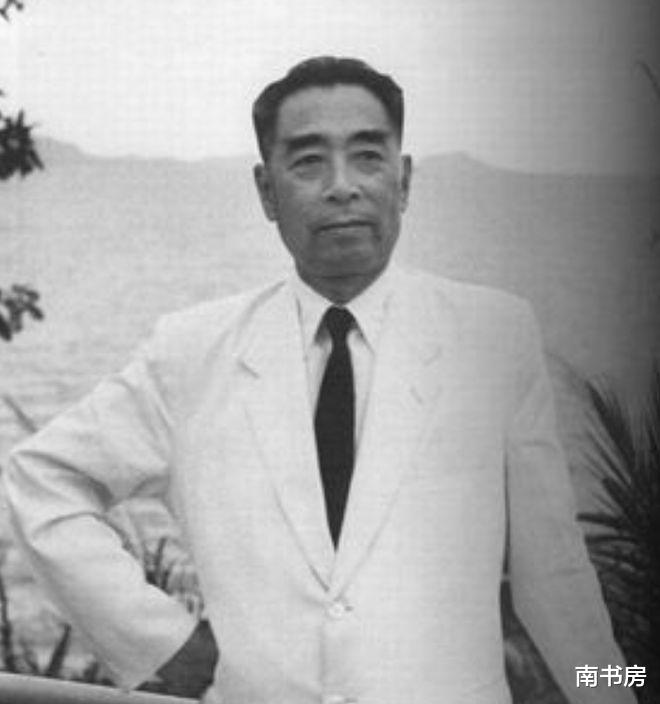

然而,周恩来总理的敏锐观察使得这一切并未被忽视。周总理发现,很多重要的文件上并没有傅作义的签批,这引起了他的关注。于是,他亲自找到了傅作义,询问缘由。傅作义笑着回应道:“副部长批示是一样的。”此言一出,周总理意识到事情的严重性,立即指示,今后没有傅作义亲自批示的文件一律无效。随后,他在一次会议上罕见地发火,严厉训斥那些在背后推脱责任的党内同志。

周总理与傅作义有着深厚的私交。抗战期间,周总理曾亲自前往绥远,傅作义热情接待,而后两人更是建立了深厚的友谊。北平和平解放时,周总理曾应傅作义邀请,亲自到他家中赴宴。在那个戒备森严的年代,周总理却指示撤掉了所有的警卫部队,因为他认为,安排警卫是对傅作义的不信任,这样的举动不利于统战工作的开展。周总理希望傅作义能够心无旁骛地与我党肝胆相照。

周总理的关怀并不仅仅体现在政治上的支持,他更在生活细节上给予傅作义极大的照顾。一次,周总理前往傅作义的住所,发现傅家门口堆满了石材,专车无法抵达。对此,周总理指示市政局立即修通道路,并且确保相关部门尽快清理障碍。傅作义深知周总理的真心,他常常自省,要以身作则,脚踏实地,为国家和人民做事,不谋求个人权力的提升。

1957年春,傅作义结束了三门峡的水利视察工作后,前往山西老家探亲,因过度劳累突发心脏病。周总理得知此事后,立刻派遣医疗专家前往太原,亲自关心傅作义的病情,确保他得到了及时治疗。傅作义内心十分感动,他没有向周总理透露自己病情的真相——家中祖坟被盗的悲痛,正是这一点使得他病情加重。

尽管身体和心灵的双重压力让傅作义感到沉重,但他始终没有向外界透露自己的困境。1962年,傅作义的二舅去世,周总理亲自安排秘书处理了丧事,并亲自通过电话安慰傅作义,这令傅作义十分感动。周总理不仅关心国家大事,更在傅作义的个人生活中展现了无微不至的关怀。