各位领导大家好,今天我们来聊一聊一个特别神奇的地方——中国最窄的国土,只有8米宽,但却是我们通向大海的“生命通道”。

你有没有想过,中国这么大,居然还有“牙缝”一样窄的地方?别说建房子,拉条横幅都怕伸出国界线。但就是这么个“巴掌地儿”,却在地缘战略上起着举足轻重的作用。它的名字,叫防川村。

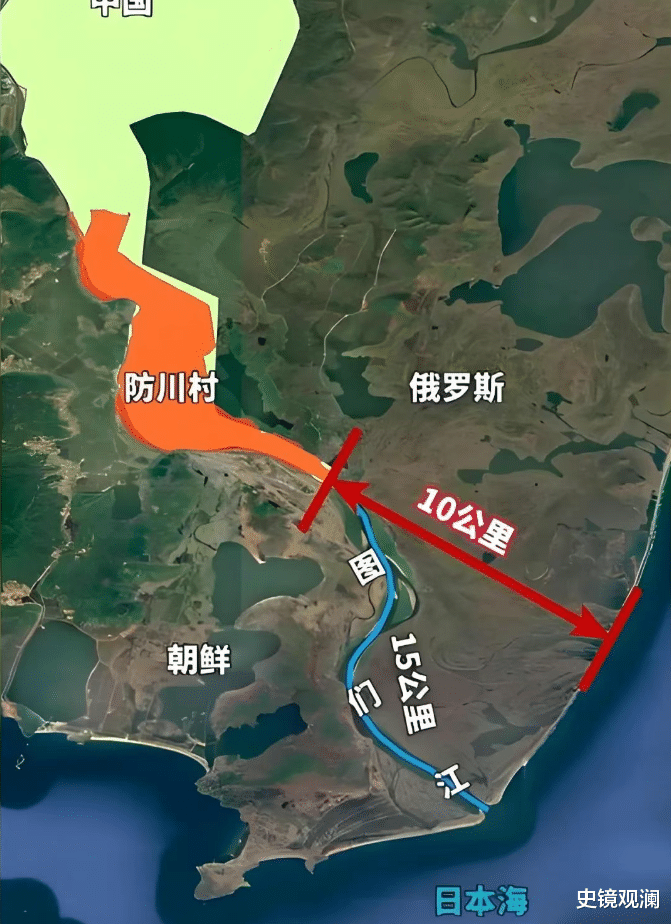

想象一下,如果中国是只昂首挺胸的大公鸡,那防川村就像它伸向大海的一根羽毛。这个小村位于吉林珲春以东,地图上几乎被挤成一条线,却能一眼望见中国、俄罗斯、朝鲜三国,是真正的“地理三明治”:

左边是朝鲜的稻田;

右边是俄罗斯的树林;

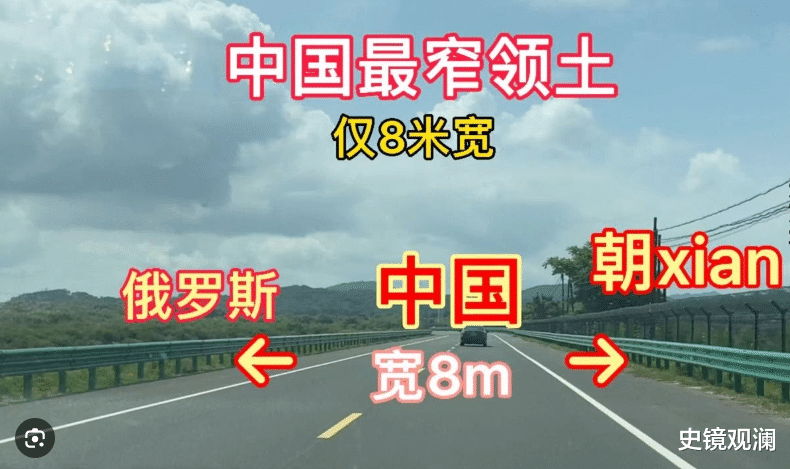

中间夹着咱中国的一条公路,最窄处只有8米宽!

我站在那段叫“洋馆坪路堤”的地方时,真有点像走钢丝的感觉。左边探头是俄罗斯的湿地,右边一看就是朝鲜的界河,而我就走在这两大邻居中间……像极了饭桌上两位亲戚吵架,而你还得负责端茶倒水那位。

说到这,我得先说说这块地儿是怎么来的。

事情要追溯到1860年《中俄北京条约》,那会儿沙俄趁清政府内忧外患,大肆鲸吞东北边疆,直接把中国原本直通日本海的大片土地“顺走”了,只给我们留下这么一小段“地理咽喉”。

为了守住这口“呼吸口”,1886年,清政府钦差大臣吴大澂顶着压力,与俄国人周旋,成功立下了一块石碑——“土字碑”,等于是在三国交界点打了个“中国结”。要不是这块碑,咱们东北可能早就成了“内陆孤岛”。

地理上看,这条从珲春市一直延伸到防川村的狭长地带,形如游龙,中间那段只有60米宽,被称为“龙颈”,而那条“洋馆坪路堤”更是最细的一段——宽8米、长880米,是1992年花了几千万元建起来的“钢筋生命线”。

你别小看这条路,当年1957年图们江发大水,咱原本的通道被冲毁,整整借道苏联走了35年,真的是掐着指头过日子。如今路堤两边铁丝网林立,警戒森严,但它就是我们与世界连接的那道门缝。

我当年实地去过防川,站在龙虎阁观景台上,拿望远镜一看,哎呦——日本海就在眼前!但你就是走不到。风吹来的海腥味让人心痒痒,仿佛大海对你说:“来呀!”可现实却冷冰冰地提醒你:还差15公里,还差点历史机遇。

如果换个角度来看,这片看似狭小的国土,其实正是中国“面朝大海”的潜力地带。别忘了:

向东80公里,是俄罗斯的扎鲁比诺港;

向南150公里,是朝鲜的罗津港;

这里是东北亚地理意义上的“金三角”。

2012年,中俄朝三方还一块搞了个“珲春国际合作示范区”,说白了,就是想在这片小地儿上,玩出大格局。

当然,要玩转这片“蜂腰”,靠的可不仅是地理,还得靠智慧。

那座“土字碑”就是咱中国人用谈判争回来的,而不是靠打的。现代也是如此。边防军人三国联合巡逻,每天早上一起出现在朝俄铁路桥下,像是三国演义的新版“桃园结义”,虽然各自心思不同,但也得一起守好这块热土。

在我看来,防川村就像我们国家伸出去的一只手指头,虽然细,但有力,撑起了我们通向海洋的希望。如今,这片不足百户的小村庄,每年能吸引30万游客前来打卡“望三国”,不仅是地理奇观,也是一段段历史的活化石。

我那次去,还碰上个来自江苏的阿姨,感慨地说:“本来以为东北是内陆,没想到还能看到日本海!”我笑着告诉她:“看到是第一步,能走过去是下一步。”

我更倾向于把防川看作中国地缘战略的‘试金石’。它的存在提醒我们:有些路,是历史留下的,但未来走不走得通,还得看我们现在怎么经营。

所以,各位领导,你们觉得呢?你去过防川吗?你家乡有没有这样的边境奇观?留言聊聊!