2023年夏末,某视频平台弹幕突然被成片"心疼"刷屏。赵露思在慢综艺里展示的抑郁症诊断书,像投入湖面的石子,激起了舆论场的持续震荡。这场持续数月的"疾病真人秀"里,热搜词条从#赵露思就医#到#赵露思药物加量#,完整构建起当代艺人生病叙事的典型模板:碎片化呈现、戏剧化转折、持续性发酵。

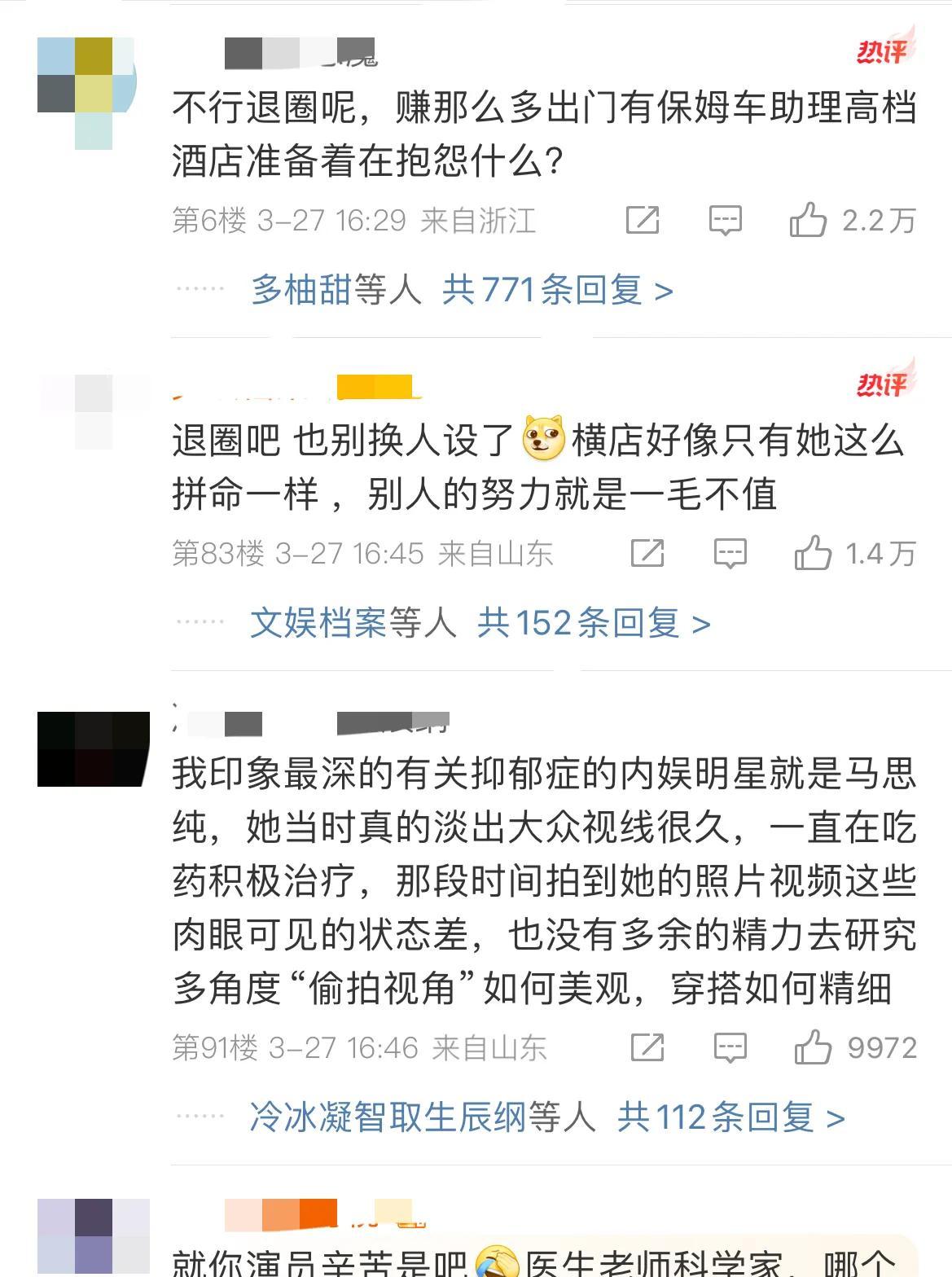

这不是孤例。当我们回溯近年热搜榜,会发现"明星心理健康"词条呈现爆发式增长。据《2023中国社交媒体健康话题报告》,娱乐明星相关心理健康话题讨论量较五年前增长430%,其中67%的热搜事件存在"反转-再反转"的传播特征。这种传播模式正在重塑公众对精神疾病的认知——当马思纯被拍到素颜就诊获得理解,赵露素在综艺里讨论病情却被群嘲,疾病叙事的真实性边界变得愈发模糊。

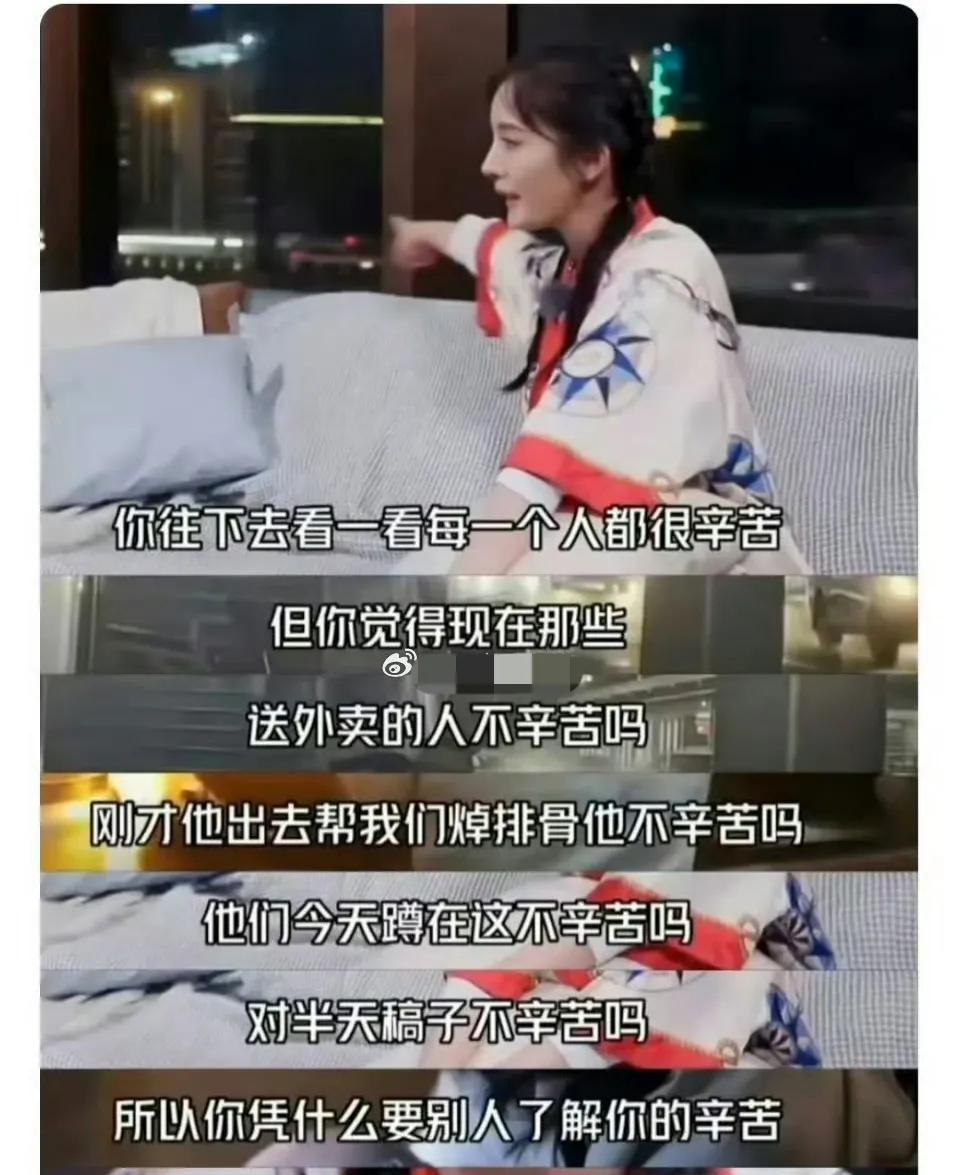

在甘孜的蓝天白云下,赵露思与藏族孩童的对话成为舆论风暴眼。当孩子脱口说出"对生命没有敬畏"时,镜头捕捉到的0.5秒迟疑,被逐帧解读为"精心设计的综艺效果"。这种集体窥视与解构,折射出移动互联网时代的认知困境:我们究竟在消费疾病,还是在关怀病患?

在短视频平台,某心理医生账号曾做过实验:同样的抑郁症科普内容,标题带艺人名字的播放量是纯科普版的23倍。这个数据背后,藏着令人不安的真相——当心理健康议题遭遇流量逻辑,严肃的医学讨论正在被异化为娱乐消费品。

这种异化在赵露思事件中体现得淋漓尽致。节目组巧妙设置的"素颜出镜""零片酬公益"标签,与艺人团队持续释放的病情进展形成传播闭环。据第三方数据监测,该综艺播出期间,赵露思全网声量提升178%,商业代言询价增长92%。这种"带病营业"的商业价值提升,恰与剑桥大学《数字时代的疾病表演》研究结论吻合:公众人物的健康危机传播存在明显的"苦难溢价"现象。

但硬币的另一面,是观众逐渐觉醒的"抗药性"。当某艺人第八次因焦虑症暂停工作时,微博热评第一写着:"建议开通病情打榜功能"。这种戏谑背后,是大众对套路化叙事的本能抵触。就像《乌合之众》预言的,群体既容易共情,也擅长反噬。当疾病叙事沦为固定剧本,真实的痛苦反而会被质疑声淹没。

更值得警惕的是,社交媒体正在催生新型数字癔症。某三甲医院精神科主任在访谈中提到,其接诊的青少年患者中,38%自述症状与热搜明星高度相似。这种"媒介症状传染"现象,被学界命名为"赛博躯体化障碍"。当明星在镜头前展示颤抖的双手,屏幕前万千观众可能同步感受到相似的生理反应。

这种传播学上的"镜像神经元效应",在赵露思事件中达到某种荒诞的平衡。粉丝群流传的"露思同款诊疗方案",淘宝飙升的"综艺同款抗抑郁手账",拼多多热销的"甘孜疗愈同款藏香",共同构成当代青年对抗焦虑的魔幻图景。我们仿佛置身巨型赛博诊室,所有人都在围观病患,所有人又都自觉代入病患。

这种集体癔症背后,是更深层的社会焦虑。《柳叶刀》最新数据显示,中国泛抑郁人群已达1.2亿,其中18-35岁群体占比61%。当打工人在地铁里刷着明星病休热搜,在深夜下单同款保健药品,某种程度是在寻找情绪代偿——既渴望被看见的痛苦,又恐惧真实的脆弱。

面对愈演愈烈的"疾病营销"争议,韩国演艺制作者协会今年推出的"艺人健康信息披露指南"值得借鉴。该指南明确规定:涉及心理健康的宣传物料必须附带专业机构背书,医疗信息更新间隔不得少于三个月。这种制度性约束,或许能为狂飙突进的健康叙事按下减速键。

更深层的解决之道,或许在于重建"共情的勇气"。当Selena Gomez成立心理健康基金会,坦诚分享双相情感障碍经历;当巨石强森公开谈论与抑郁症抗争的十五年,这些不完美但真实的叙事,反而赢得了持久尊重。数据显示,真诚披露心理危机的艺人,其公众信任度比"完美病人"高73%。

站在十字路口的不仅是赵露思们。当我们每次点击"心疼"或"炒作"的按钮,都在参与塑造这个时代的疾病认知伦理。或许该重拾《天才在左疯子在右》的启示:在评判他人痛苦之前,先守住对未知的敬畏。毕竟,在精神健康的迷雾森林里,我们都在寻找出路。

结语某天深夜,笔者在抑郁症超话里看到这样一段话:"真希望明星生病能像台风预警,来的时候认真对待,走了就翻篇。"这或许道出了大众的真实期待:不要将痛苦变成连续剧,不要让伤口成为景观。当我们讨论赵露思该不该退圈时,或许更应该思考:在这个人人自危的时代,我们究竟需要怎样的健康叙事?

此刻窗外的城市依然灯火通明,无数APP推送还在实时更新着明星健康动态。但有个问题值得所有人停下指尖:当我们在围观他人痛苦时,是否也在无形中豢养着自己的焦虑?欢迎在评论区分享你的观察——你相信镜头里的眼泪,还是更珍惜屏幕外的微笑?