王曼昱退赛风波后的三个字,藏着国乒的底气,重庆冠军赛女单半决赛,王曼昱突然因腿部伤情退赛,随后缺席全运会资格赛。一时间,球迷圈议论纷纷,有人担心她的奥运前景,有人猜测伤情严重程度。直到黑龙江女队教练王飞在宁波观众席被人认出,面对询问,他只回了三个字:“没事儿。”

就这么简单,三个字,像是一颗定心丸,瞬间让舆论场安静了不少。伤病是运动员的宿敌,但不是终点运动员最怕什么?不是输球,是伤病。刘诗雯因为肘伤错过奥运,马龙膝盖手术后咬牙复出,张继科腰伤反复最终影响职业生涯……国乒历史上,几乎每一位顶尖选手都被伤病折磨过。王曼昱这次伤退,让人想起去年世乒赛前陈梦的肩伤风波。当时的舆论也是一片担忧,但陈梦最终调整过来,用成绩回应了质疑。如今王曼昱的情况类似,教练组的淡定态度,显然不是硬撑,而是对康复进度的信心。国乒的医疗团队,近几年进步明显。

十年前,类似的肌肉拉伤可能需要休养三个月,现在通过精准康复手段,恢复周期大幅缩短。樊振东去年手腕受伤,18天后就重回赛场,照样横扫对手。现代运动医学的发展,让运动员的回归不再是“赌运气”,而是可以科学计算的进程。黑龙江队的“无核作战”,证明国乒的厚度王曼昱缺阵期间,黑龙江女队在没有绝对核心的情况下,硬是拼到全运会资格赛小组第三,成功突围。这其实很能说明问题——国乒的梯队建设,早已不是“靠一两个人打天下”的年代。早些年,地方队如果少了王牌选手,基本就是“缴械投降”的状态。但现在不一样,年轻队员能顶上来,战术体系足够成熟,即便主力缺席,依然有竞争力。这种变化,恰恰是国乒长期人才储备的结果。

王飞教练那句“没事儿”,除了是对王曼昱伤情的评估,或许也是对全队实力的自信——少了谁,比赛照样打,成绩不会垮。澳门世界杯的倒计时,王曼昱的复出时机正好澳门单打世界杯还有20天开打,这个时间点对王曼昱来说很微妙。太早复出,可能影响恢复质量;拖得太久,又怕状态断档。但20天的窗口期,恰好给了她调整的空间。

国乒的科研团队有一套成熟的状态调控方案,运动员的体能峰值、技术节奏、心理状态,都能通过数据模型来规划。过去几年,国乒主力在大赛前的状态起伏明显减少,靠的就是这套科学体系。如果不出意外,王曼昱大概率会在澳门赛场复出。球迷最想看到的,自然是她那招牌的“反手霸王拧”能否重现锋芒。但从教练组的态度来看,他们更在意的可能是长远布局——今年的巴黎奥运,才是终极目标。

伤病的另一面:科技与经验的博弈运动员的伤病,表面上看是身体的损耗,背后却是整个保障体系的较量。国乒这几年在运动医学上的投入,从康复效率就能看出来。十年前,一个运动员受伤,教练只能凭经验判断恢复时间,现在呢?医疗组能通过实时监测数据,精确推算出最佳复出时机。王曼昱的这次伤退,某种程度上也是一次“压力测试”——检验国乒的应急能力是否足够扎实。球迷的担忧可以理解,但过度解读反而没必要。竞技体育的残酷性在于,没人能保证永远不受伤,关键是怎么应对。国乒的底气,恰恰来自于他们早已不是“人海战术”,而是有一套完整的科技支撑体系。

三个字的背后,是举重若轻的智慧王飞教练那句“没事儿”,听起来轻描淡写,但信息量不小。第一,伤情可控,不是结构性损伤;第二,康复进度符合预期;第三,团队对复出计划有把握。这三个信息,足够让关心王曼昱的人放下心来。国乒这些年有个特点——越是大事,越不搞悲情渲染。当年马龙手术归来,刘国梁就一句“龙队还是龙队”;樊振东受伤时,教练组也是低调处理,结果人家回来照样拿冠军。这种风格,某种程度上反映了国乒的成熟。他们不需要靠煽情来证明什么,事实会说话。王曼昱的挑战,或许才刚刚开始对于顶级运动员来说,伤病从来不是最可怕的,最难的反而是伤愈后的心理关。

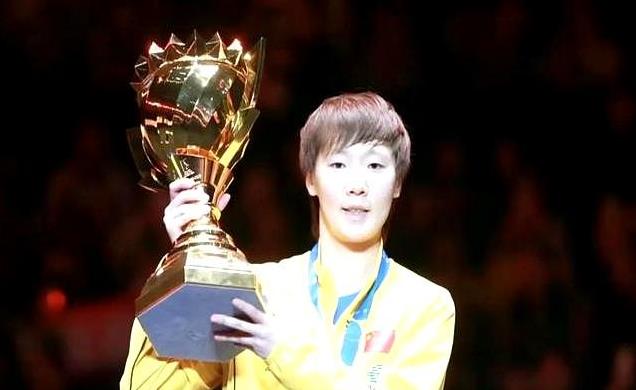

身体恢复了,手感能不能回来?比赛节奏还能不能跟上?这些才是真正的考验。但从王曼昱过去的经历来看,她属于“越挫越勇”的类型。2021年全运会,她在极度疲劳的情况下连轴作战,最终拼下女单冠军。这种意志品质,恰恰是国乒最看重的。澳门世界杯将是她复出的第一站,表现如何,直接影响外界对她奥运前景的判断。但无论如何,只要她站在球台前,就没多少人敢小看她。竞技体育的终极答案,永远是实力伤病的阴影再大,也大不过运动员本身的竞争力。王曼昱能不能打回来,不取决于外界的议论,而在于她的技术储备和团队支持。国乒这些年见惯了风浪,从刘诗雯的挫折到马龙的涅槃,他们比谁都清楚——真正的强者,从来不会被伤病定义。所以,三个字足矣:“没事儿。”