首先,宋朝以后也是存在权臣的,也有权臣篡位,相似的如袁世凯。

其次,宋朝之后权臣问题的确得以改观,这是与统治者从思想、军事、经济、体制制衡密切相关的。

自宋朝以后,中国历史上确实鲜有权臣成功篡位的案例(如王莽、曹丕、司马炎等改朝换代式的篡位),这一现象的形成是多重因素共同作用的结果,主要包括以下关键原因:

一、中央集权强化

1. 文官体系的成熟

宋代通过科举制度的大规模推行,形成了稳定的文官官僚集团。官僚的晋升高度依赖皇权认可的科举功名,而非地方豪族或军功集团,使得权臣难以建立独立于皇权的政治根基。

典型措施:宋太祖“杯酒释兵权”解除武将威胁,确立“与士大夫共治天下”的格局;明代废除丞相制,清代设立军机处,进一步削弱权臣的制度空间。

2. 权力分割与制衡

宋代设枢密院、三司分割军权、财权,明代以五军都督府与兵部分权,清代八旗与绿营互相牵制,军事指挥权被分散,权臣难以全面掌控军队。

监察制度(如御史台、都察院)的严密化,也加强了对官员的监控。

二、意识形态控制与儒家伦理的固化

1. 理学的正统化

宋明理学将“忠君”与“天理”绑定,通过“三纲五常”强化君臣伦理。朱熹提出“存天理,灭人欲”,将篡位行为彻底污名化为“悖逆天理”,士大夫阶层在思想上被深度规训。

2. 历史叙事的重构

官方史书(如《资治通鉴》)对篡位者(如王莽、曹操)的负面书写形成道德威慑,权臣篡位需承担巨大的舆论成本。

三、经济与社会结构的变迁

1. 土地国有化与人身控制

明清推行“一条鞭法”“摊丁入亩”等政策,削弱了豪强地主的势力;保甲制、户籍制度强化了对基层的控制,权臣难以通过地方豪族获取资源支持。

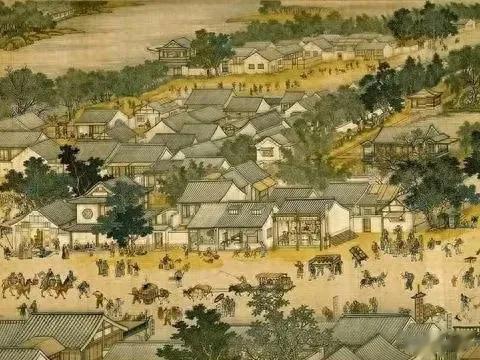

2. 商业资本与皇权结盟

宋代以后商业繁荣,但商人阶层依附于官僚体系(如明清盐商、晋商),未形成独立的政治力量,无法为权臣提供颠覆性支持。

四、军事制度的转型

1. 职业军队的皇权直属化

宋代禁军由皇帝直接指挥,明代卫所兵制使兵将分离,清代八旗军直属皇帝,军队逐渐脱离个人化控制,权臣难以长期掌握核心武力。

2. 对外战争模式的转变

宋以后中原王朝面临北方游牧压力(如辽、金、蒙古),军事重心转向防御,边将权力受到严格限制(如明代“文官监军”制度),降低了武将拥兵自重的可能。

五、特殊案例与例外分析

1. 元清非汉族王朝的特殊性

元朝(如燕帖木儿)、清朝(如鳌拜、和珅)曾出现权臣,但其权力依赖满洲/蒙古贵族集团的支持,且游牧政权传统中更强调集体权力,个人篡位缺乏文化合法性。

2. 晚清袁世凯的“例外”

袁世凯逼清帝退位发生于传统帝制崩溃的背景下,其成功依赖于近代军阀割据与西方政治模式冲击,已超出传统权臣篡位的逻辑框架。

结论:系统性防篡机制的成熟

宋代以降,通过制度设计、意识形态、社会控制与军事改革的系统性工程,皇权构建了多重防线,使权臣即便短暂掌权(如张居正、严嵩),也难以突破制度与伦理的双重枷锁完成篡位。这一现象的本质是**帝制中国政治文明的高度成熟**,但也埋下了后期僵化保守的隐患。