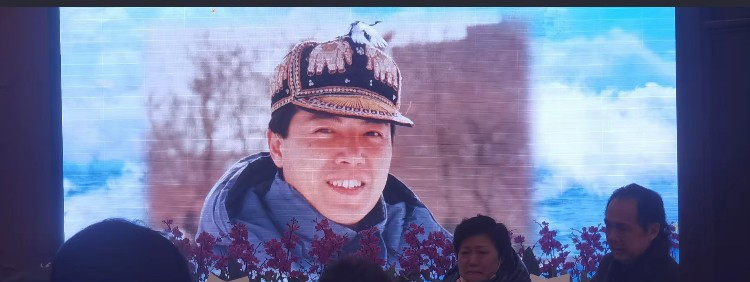

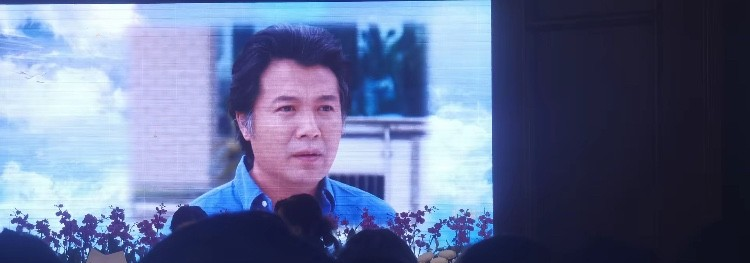

2024年3月的北京春寒料峭,中国儿童艺术剧院门前的白玉兰尚未绽放,老演员邓晓光的追悼会却已悄然举行。在短视频平台被"00后整顿职场"话题刷屏的当下,这位曾在82版《水浒传》中饰演"小李广"花荣、94版《三国演义》塑造袁谭的老戏骨离世消息,只在社交媒体激起几圈涟漪便归于沉寂。

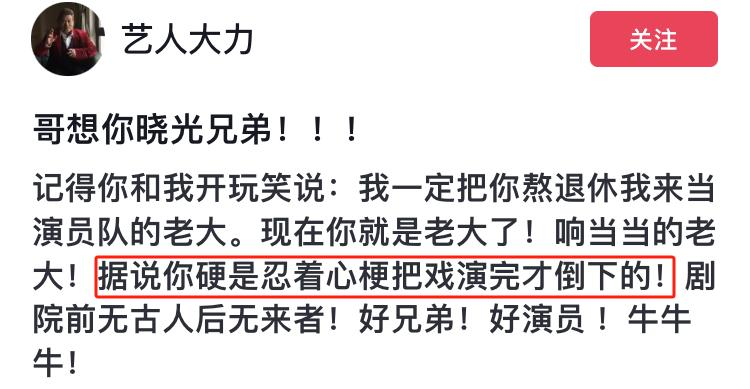

国家一级演员大力的悼念文字里藏着行业密码:"硬是忍着心梗把戏演完才倒下"的细节,让无数同行在评论区打出流泪表情包。这让我想起去年吴刚拍摄《狂飙》时,每天靠吃止疼片强撑的幕后故事。当68岁的陈道明在采访中坦言"现在递到手里的剧本,十个有八个是父亲角色",我们不得不正视:影视行业的代际断裂已从潜流变成惊涛。

在鲍曼"流动的现代性"理论框架下观察,影视行业正经历着前所未有的价值重构。中国影视协会2023年度报告显示,45岁以上演员的年度片约数量较五年前下降47%,而25岁以下艺人占比从12%飙升至38%。这种数据断层背后,是资本、平台、观众共同编织的"青春崇拜"陷阱。

某视频平台制片人向我透露的选角标准堪称残酷:"S级项目必须搭配25岁以下主演,老戏骨只能镶边出演父母师长。"这种选择逻辑在《2024文娱产业白皮书》中得到印证:平台用户日均观看时长中,校园甜宠剧占比31%,远超年代剧的9%。当90后开始自称"老阿姨",00后成为消费主力,行业对"年轻感"的追求已陷入集体无意识。

在横店影视基地,我偶遇过58岁的特约演员老周。他凌晨四点就要化老年妆,却总带着保温杯泡枸杞。"现在剧组讲究效率,年轻演员可以连轴转,我们这些老骨头只能接些零碎活。"他的话让我想起邓晓光生命最后的舞台——不是聚光灯下的华丽谢幕,而是与时间赛跑的生存之战。

这种焦虑在流媒体时代被无限放大。当某顶流小生单条微博广告报价突破200万,老戏骨们却还在为日薪八千的配角机会辗转反侧。曾在《觉醒年代》中惊艳众人的张桐直言:"我们这个年龄段的演员,就像超市货架最上层的商品,看得见却够不着。"

转机或许藏在《漫长的季节》这样的爆款剧里。该剧大胆启用范伟、秦昊等中生代演员,却在豆瓣拿下9.4分,证明观众并非只爱"小鲜肉"。制作人卢静透露:"我们刻意规避流量明星,反而成就了剧作质感。"这种成功案例正在改变行业风向,爱奇艺2024年Q1数据显示,现实题材剧中35岁以上主演项目占比回升至27%。

更令人振奋的是短视频平台的"银发突围"。62岁的@济公爷爷游本昌在抖音重现经典角色,单条视频获赞超500万;"太后专业户"陈瑾通过直播分享表演心得,带动经典剧集点播量上涨40%。这些案例证明,代际审美隔阂并非不可打破。

站在邓晓光们用生命照亮的十字路口,我们需要开出三剂药方:建立演员职业生命周期管理系统,借鉴NBA球星"退役计划"模式;完善分级制作体系,给中生代演员专属创作空间;搭建代际融合平台,像《声临其境》那样让老戏骨与新生代同台碰撞。

当71岁的李雪健戴着助听器坚持原声出演,当惠英红在采访中说"每个皱纹里都藏着故事",我们应当明白:真正的好演员永远不会过期。或许某天,当行业学会在流量与品质间找到平衡点,那些在候场区默默背词的老艺术家们,终将等到属于他们的第二幕辉煌。