【调动绿营军队须具备什么条件?】

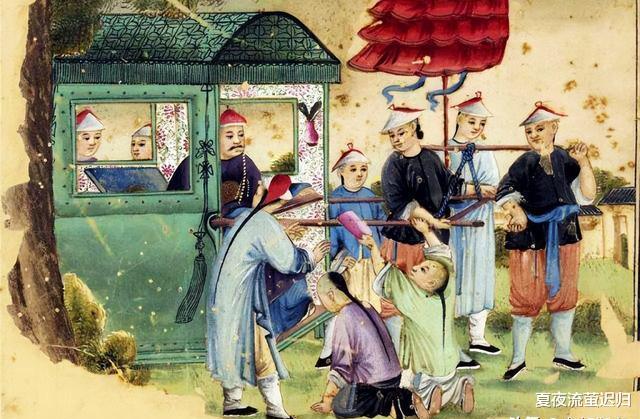

绿营作为各省驻军之中流砥柱,亦为日常承担治安维护与地方弹压职责的重要武装力量,其与八旗驻防在职能上有着清晰明确的划分。一般而言,驻防八旗并不涉足地方行政及军政相关事务。仅当城池遭遇威胁,或逢皇帝颁布特旨之时,八旗军队才会投入行动。

在清代,各省绿营所承担之职责,兼具当今武警与公安之双重职能。不仅如此,于若干特定领域,诸如漕运、河道治理以及盐政管理等,均专门配置了绿营军事力量,以履行特定专业职责。

在清代,对于文官带兵及节制军队这一事务,始终遵循着一项基本准则,即文官不得掌兵,亦无权对军队实施节制。然而,就地方治理架构而言,各省总督与巡抚,因获授兵部尚书或侍郎之衔,于律法层面被赋予了节制绿营、整饬兵备的责任与使命。

布政使与按察使皆为司职明确的行政官员。其中,布政使主要负责民政相关事务,按察使则专注于刑名领域。因二者并未获授兵部衔,尽管其官阶颇高,却不具备调动地方军队之权。

此外,若布政使、按察使与总督或巡抚同城而驻,在军事事务的处理方面,并无必要令其参与其中。

依据清代既定制度,判定地方文官是否具备统兵资格,其关键前提,除需兼任兵部相关职衔外,还必须获有皇帝钦赐的“兵备衔”。

兵备衔作为一项至关重要的兼衔,常被授予道级官员。然而,需注意的是,凡与督抚同城之“道”,往往并不加此衔,这一特征与布政使、按察使的情形类似。

道员乃布政使司与按察使司分遣之专职官员,主要执掌钱粮、刑名等事务。其分管区域并非固定,而是依据具体事务进行划定。其中,辖区较广者,涵盖数府之地;范围较小者,则仅辖一府。

在清代众多道员群体中,超半数道员获授“兵备衔”。道员为何未被授予兵部衔?究其根源,兵部于行政体系中地位尊崇,其相应衔职通常仅赐予封疆大吏。而道员官阶仅为正四品,在等级序列中位置相对较低,难以企及获授兵部衔的资格。鉴于此,朝廷特为道员这一官职创设“兵备”衔,以满足其行政职能需求。

虽道员与总督、巡抚于行政级别上存在显著差异,然而在其各自辖域内,二者于军事管理层面履行着相似职责,皆拥有对绿营的节制权。

从行政层级来看,知府相较道员仅低一阶。然而,“兵备衔”这一关键要素,显著影响着两者实际地位的差异。具体而言,若道员获授“兵备衔”,那么在行政统属关系上,其无疑处于知府的上级位置;反之,若道员未获此衔,则与知府之间的上下级关系便不具备明确的官方认定。

【知府遇到突发事件如何应对?】

在清代的历史进程中,除去太平天国运动这一特殊时期,一般情况下,民众或流民基本不会集结力量对府城发动攻击。他们的行动范围,多局限于对规模相对较小的县城采取行动。

虽府城面临威胁的情形鲜有所见,但朝廷针对此仍构建了完备的防范体系。自康熙年间起,于全国各府,均配置有绿营军事驻防机构。其军事主官通常为参将、游击或守备,相应官阶介于正三品至正四品之间。

在清代职官体系中,于同级别的框架下,文官政治地位相较武官更为尊崇。基于此,在府一级行政建制中,通常会部署职级略高于知府的武职官员实施驻防。

需明确,就各府具体情形而言,存在显著差异。以苏州、江宁、杭州这类省府为例,其守城职责并非由本府承担,而是直接由督抚统筹负责。在此类城市,均设有常设的防守军事力量,即所谓“城守营”,该营军事编制级别为副将。

在清代行政区划体系中,对于府一级行政单位而言,经济发展程度与地理位置因素,深刻影响着绿营驻防级别以及知府缺分的设定。例如,镇江府、常州府这类经济相对发达的府,绿营驻防通常配置参将,展现出较高的军事级别。而夔州府、曲靖府等,虽经济发展程度欠佳,但因其重要的地理位置,知府皆划归四字最要缺,于此类府配备的绿营守将,至少为副将或游击之职。

府级行政区划的驻军规模,同样依据其行政层级予以确定。具体而言,驻军数量范围跨度较大,多则可达千余人,少则仅有二三百人。

在地方治理架构中,知府与绿营军官共驻同一府城的情形较为常见。然而,亦存在部分绿营军队的驻地设置于城外,甚至远离府城周边区域。一旦遭遇突发状况,绿营军队需协同知府共同应对处置,以维护地方的稳定与秩序。

若知府欲调遣绿营兵,需向其上级机构道员呈请。唯有在获道员批准之后,知府方可行使对当地绿营驻军的调动权。通常,此类情形多发生于执行诸如清剿盘踞山林之匪寇,或承担粮草押运等任务之时。

尽管在律法体系中,知府并未被明确授予调遣绿营之权,但实际上,各府普遍存在一定规模的乡勇队伍。此类乡勇乃临时征募而成,其经费来源系地方士绅提供,且乡勇组织受当地地主阶层的统辖与指挥。

在当时,编外的乡勇群体规模极为庞大,远远超过了绿营驻军。从名义层面而言,知府乃乡勇的最高统领。基于此情形,在多数状况下,知府往往不愿纡尊降贵向绿营驻军求助,而是径直征调乡勇实施弹压举措。

在太平天国运动期间,全国各府皆组建了规模颇为可观的乡勇队伍。其人数众多,鼎盛之时可达数千乃至上万人。特别是长江沿岸的数省,诸多乡勇被编入湘、淮军体系,进而逐步发展为国家正式编制的经制兵。