引言:

1950年深秋,湘南码头繁忙依旧。64军军长杨梅生在例行巡查时,与一位衣衫褴褛的乞丐老妇人擦肩而过。那一刻,二十三年的离别在四目相对中瞬间崩塌。这位从秋收起义走出来的开国将领,曾是毛主席的第一位警卫员,如今已是位高权重,却在这个平凡的午后跪倒在母亲面前失声痛哭。而这位伟大的母亲,为了保护参加革命的儿子,曾经忍受酷刑、被弃乱坟岗,却奇迹般存活下来,在颠沛流离中苦苦等待着与儿子重逢的一天。这对母子在湘江码头的重逢,既是个人情感的巅峰,更是一个革命年代的动人故事。

大纲:

一、杨梅生的革命生涯

1927年参加秋收起义,加入革命队伍

成为毛主席第一位警卫员的经历

随军长征,逐步成长为军事指挥员

1950年任64军军长,参与剿匪任务

二、母亲的苦难岁月

儿子参军后遭到国民党严刑拷打

宁死不屈,被抛弃在乱坟岗

在渔民救助下幸存

流浪乞讨、躲避战乱的艰难生活

三、母子重逢时刻

1950年湘南码头的偶遇

动人的相认场景

母子叙说二十余年分离之苦

革命家庭的团圆时刻

四、革命岁月的完美收官

杨梅生将母亲接到部队照顾

1955年被授予中将军衔

担任湖南军区司令员

1978年病逝,为革命事业奋斗一生的完美注脚

开国中将杨梅生回乡寻母,母大哭:儿啊,这些年,娘过得好苦啊

1950年深秋,湘南码头繁忙依旧。64军军长杨梅生在例行巡查时,与一位衣衫褴褛的乞丐老妇人擦肩而过。那一刻,二十三年的离别在四目相对中瞬间崩塌。这位从秋收起义走出来的开国将领,曾是毛主席的第一位警卫员,如今已是位高权重,却在这个平凡的午后跪倒在母亲面前失声痛哭。而这位伟大的母亲,为了保护参加革命的儿子,曾经忍受酷刑、被弃乱坟岗,却奇迹般存活下来,在颠沛流离中苦苦等待着与儿子重逢的一天。这对母子在湘江码头的重逢,既是个人情感的巅峰,更是一个革命年代的动人故事。

革命征程铸就钢铁意志

1927年的湖南,革命的火种正在蔓延。年轻的杨梅生怀着对革命的无限向往,毅然加入了秋收起义的队伍。

在那个风雨如晦的年代,他用坚定的步伐丈量着革命的道路。湖南的山山水水见证了这位年轻战士的成长,从一名普通士兵逐步成长为革命队伍中的骨干。

1927年9月,在文家市里仁学校的前敌委员会会议上,发生了一件改变杨梅生命运的事。他被安排在会议室门口站岗,由于不认识毛主席,竟将前来参会的毛主席拦在门外。

这件看似尴尬的小事,却恰恰展现了杨梅生严格执行纪律的优良作风。毛主席不但没有责怪他,反而对这位年轻战士的原则性给予了高度评价。

这次偶然的相遇,为杨梅生打开了新的人生篇章。部队在挑选毛主席警卫员时,杨梅生因其表现突出被选中,成为了毛主席的第一位警卫员。

在担任警卫员期间,杨梅生以过硬的军事素质和良好的文化修养获得了毛主席的赏识。他不仅参与了举世闻名的长征,更在战火纷飞中展现出非凡的军事才能。

毛主席深知人才的重要性,便将杨梅生送到红军学校深造。在那里,他系统地学习军事理论,为日后成为军事指挥员打下了坚实基础。

从红军学校毕业后,杨梅生在部队中逐步担任重要职务。他率领部队南征北战,在解放战争中立下赫赫战功,最终率领部队解放了阔别多年的家乡。

到了1950年,杨梅生已经成为了64军军长。此时的他,肩负着肃清湘南地区土匪的重要使命。在他的领导下,部队战功赫赫,将匪患几近扫除。

这位从湖南山野间走出来的农家子弟,通过23年的革命生涯,完成了从普通农民到军队高级将领的蜕变。他的成长史,是无数革命军人的缩影,也是那个激情燃烧岁月的见证。

在战火纷飞的岁月里,杨梅生始终没有忘记寻找自己的母亲。这份牵挂,伴随着他走过了漫长的革命征程。而命运终究眷顾这对母子,让他们在湘江码头重逢。

革命母亲血肉铸就丰碑史

杨梅生参加革命的消息很快传到了国民党反动派的耳中。一群荷枪实弹的士兵闯入杨家,将年迈的母亲从炕上拖了下来。

那是一个寒冷的冬夜,杨母被押解到了当地的国民党据点。敌人逼问杨梅生的下落,却换来杨母的一声声冷笑。

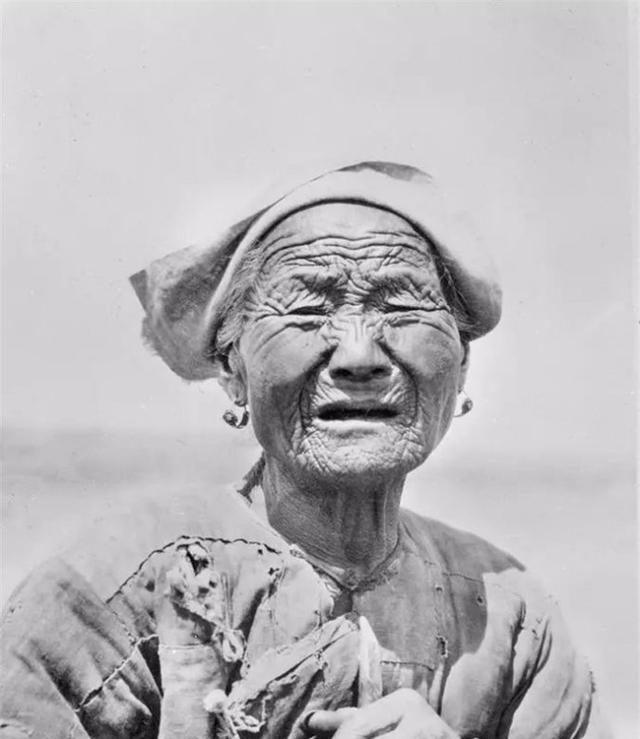

国民党军警对这位倔强的农村妇女施以酷刑,用皮鞭抽打她的身体,用烧红的铁钳烫她的皮肤。但杨母始终咬紧牙关,一言不发。

刑讯持续了整整三天三夜。杨母的身上伤痕累累,衣衫早已被鲜血浸透,可她宁死也不肯透露儿子的半点消息。

反动派恼羞成怒,将奄奄一息的杨母扔到了城外的乱坟岗。寒风刺骨的深夜里,这位母亲靠着惊人的意志力,在泥泞中匍匐前行。

就这样,她在雨夜中爬行了十多里路,直到遇见一户善良的渔民。渔民冒着被株连的危险,将她救了回去。

在渔民家里,杨母养伤的日子并不好过。敌人仍在四处搜寻她的踪迹,她不得不隐姓埋名,靠着渔民家的照料慢慢恢复。

伤愈之后,杨母明白自己不能再给救命恩人添麻烦。她悄悄离开渔民家,开始了流浪乞讨的生活。

战火纷飞的岁月里,杨母辗转于各个城镇之间。她不敢在一个地方停留太久,害怕被人认出来连累他人。

有时她在街头卖艺,有时在庙门前讨饭。但不论生活多么艰难,她始终相信儿子走上革命道路是对的。

在流浪的日子里,杨母经常打听革命军队的消息。每当听到红军的战况,她都会默默祈祷儿子平安。

战乱年代,她亲眼目睹了国民党的腐败和人民的苦难。这更加坚定了她支持儿子革命的决心。

即便是在最艰难的时候,杨母也从未后悔自己的选择。她宁可自己受苦,也不愿出卖革命事业。

直到解放军进驻湘潭的消息传来,杨母才重新燃起了希望。她想方设法打听部队的消息,期盼能找到自己的儿子。

这一等就是二十余年,母子终于在湘江码头重逢。往事的苦难在这一刻化作了喜悦的泪水。

在那个特殊的年代,像杨母这样的革命母亲还有很多。她们用血肉之躯支撑起革命的脊梁,她们的故事永远铭记在中国革命的史册之中。

母子重逢天地为之动容歌

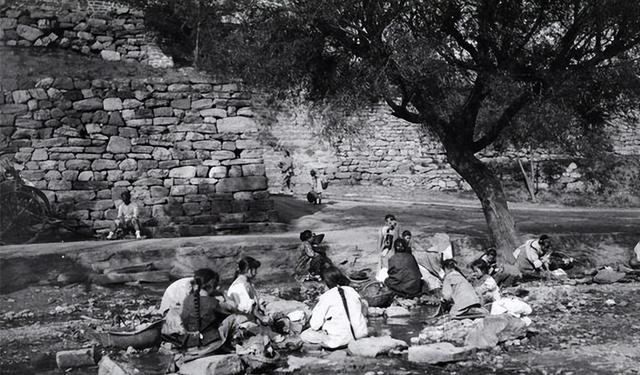

1950年深秋的湘江码头,杨梅生正带领部队进行例行巡查。码头上人来人往,繁忙依旧。

突然间,一位衣衫褴褛的老妇人引起了他的注意。那位老人蓬头垢面,衣服上满是补丁,正在码头边翻捡别人丢弃的残羹剩饭。

杨梅生停下脚步,仔细打量着这位老人。二十三年过去了,岁月的痕迹爬满了母亲的脸庞,但那双眼睛却依然如此熟悉。

母子相认的一刻,天地仿佛也为之动容。杨梅生顾不上将军的威仪,扑通一声跪倒在母亲面前。

这一跪,跪出了二十三年的相思之苦。周围的群众纷纷驻足,目睹这感人的一幕。

杨母一开始还没认出眼前这位威风凛凛的将军就是自己的儿子。直到杨梅生喊出"娘"的那一声,她才恍然大悟。

母子俩紧紧相拥,泪水打湿了彼此的衣襟。杨母抚摸着儿子的脸庞,颤抖着说出了这些年的遭遇。

杨梅生立即命令警卫员找来干净的衣服,要给母亲换上。可杨母却死死攥着身上的破衣烂衫不肯脱下。

原来这些破旧的衣服,是她这些年来盼望儿子时的见证。每一个补丁都记录着她对儿子的思念。

杨梅生背起母亲就往军营走去。路上遇到的战士们纷纷行注目礼,他们都被这位将军的孝心所感动。

到了军营,杨梅生亲自为母亲洗脚,细心地处理母亲身上的伤痕。每一道疤痕都让他心如刀绞。

部队的医生们轮流为杨母诊治,要把这些年来留下的病根都彻底治好。战士们自发组织起来,轮流照顾这位革命母亲。

杨母住进了儿子的房间,杨梅生则搬去了值班室。每天工作再忙,他都要抽时间陪母亲说话。

渐渐地,杨母的身体好转起来,面色红润了许多。她经常坐在营房前,看着来来往往的战士们,脸上露出欣慰的笑容。

母子重逢的消息很快传遍了整个湘南地区。当地群众自发前来看望这位伟大的母亲,感谢她为革命作出的牺牲。

这个感人至深的母子重逢故事,成为了那个时代最动人的篇章之一。它不仅讲述了一个家庭的团圆,更展现了革命母亲的伟大形象。

深情报答养育恩情永驻

杨梅生把母亲接回军营后,立即着手为母亲安排新居。他选择了一处幽静的小院,既靠近军营又适合老人居住。

院子里种满了杨母喜欢的花草,还专门辟出一块菜地。杨母在这里找回了农村生活的感觉,每天侍弄花草,好不惬意。

军营里的战士们都把杨母当作自己的亲人。他们经常带来各地的特产,陪杨母说话解闷。

杨梅生特意从部队调来几位女兵,专门照顾母亲的起居生活。但杨母却坚持要自己动手,说这样才不会忘记革命时期的艰苦岁月。

每到傍晚,杨梅生都会抽时间陪母亲散步。母子俩在院子里慢慢走着,说说过往,谈谈现在。

杨母虽然住进了新居,却始终保持着节俭的习惯。她把部队发的新衣服都收起来,依然穿着改良过的旧衣服。

有一次,杨梅生发现母亲把军需处送来的细粮偷偷换成粗粮。问起原因,杨母说战士们打仗辛苦,细粮应该留给他们吃。

随着时间推移,杨母的身体越来越好。她主动承担起了照看伤病员的工作,经常去军医院帮忙。

那些受伤的战士都亲切地叫她"杨妈妈"。杨母就像对待自己的孩子一样照顾他们,给他们喂饭、换药、洗衣服。

杨梅生多次劝母亲安享晚年,不要太辛苦。但杨母总是说,革命胜利来之不易,她要用自己的方式继续为革命事业贡献力量。

这位饱经沧桑的母亲,用实际行动诠释了什么是革命母亲的担当。她不仅培养出一位优秀的革命军人,更用自己的言行影响着更多的年轻一代。

在部队,杨母还开展了扫盲班,教那些没读过书的战士认字。她说,革命军人不仅要会打仗,还要有文化。

每逢节假日,杨梅生都会带母亲外出游玩。母子俩走遍了湘江两岸的名胜古迹,弥补了这些年来聚少离多的遗憾。

杨母的故事传开后,许多革命军人的家属都来看望她。她们相互交流经验,互相安慰鼓励,结下了深厚的友谊。

这段母子团圆的日子虽然来之不易,却显得格外珍贵。杨梅生用实际行动诠释了"军人本色"与"孝子真情"的完美统一。

这个感人的故事,在新中国成立初期产生了广泛的社会影响。它不仅展现了革命军人的赤子之心,更彰显了中华民族的传统美德。