闲来无事,抱起手机一顿狂刷,一时间,刷到多条“正月剃头死舅舅”的相关推送。不禁轻叹一声,而后,微微长笑。清朝初期的一句“正月剃头思旧”,在长久的民间流传中,变为谐音“正月剃头死舅”,进而成为一种“正月不剃头”的民俗,遵循着众。

没有在“思旧”或“死舅”上过多纠缠,脑海中,突然忆及幼年的乡村剃头匠。80年代末,村里住着一位50多岁的剃头匠,因其辈分高,我们都喊他“福爹爹”(方言,爹爹即为爷爷),也不知是他姓胡,方言发声为“福”,还是本名就叫“福”,总之,村里的小孩都叫他“福爹爹”。

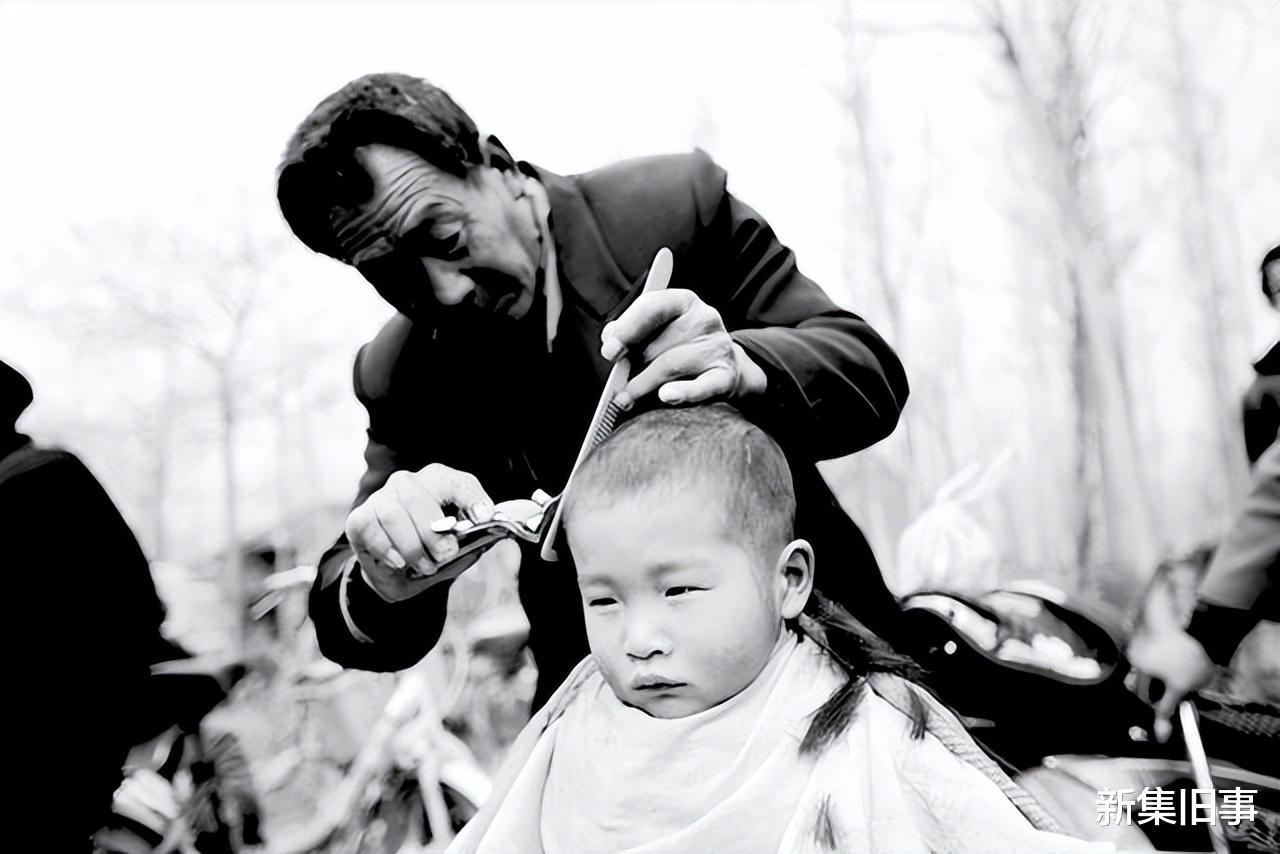

那时,十里八乡仅此一位剃头匠,是故,“福爹爹”生意极好。生意虽好,“福爹爹”却没有固定的剃头店铺,走到哪村剃哪村,走到哪家剃哪家,一年四季的乡村阡陌上,总有他背着小木箱走乡串户的身影。

“福爹爹”就住在村里,我们剃头也就方便多了。头发长了,要剃头了,父亲命我去村头请“福爹爹”,说是请,无非是到他家跟他说一声。若是不忙,“福爹爹”会立马背上小木箱,来到我家。若是忙,他会估摸着说个时间,让我们在家等。

小木箱不大,里面装的,无非是两把手推剪,一把梳子(还有蓖子),一块肥皂,两把刮胡刀,以及一块干净却印满痕迹的围布,当然,烫刀布和刷子是少不了的。父亲坐在家里的老旧靠椅上,双眼微闭,享受他的剃头时光。

老旧的手推剪在父亲头上奔行,要不了一会儿,即成。此时,“福爹爹”从木箱里拿出肥皂、刮胡刀,以及那条窄长的烫刀布。我在灶头烧的热水,被“福爹爹”舀进脸盆,他用水打湿父亲的面部,而后又打上肥皂,泡沫,开始在胡子上滋生。

“福爹爹”不疾不徐地把烫刀布挂在大门栓上,而后拿出刮胡刀,上下翻飞,磨了起来。待他觉得差不多了,便在父亲下巴上行动起来。父亲一脸享受,刀片在皮肤上的沙沙声,以及刀过胡子断的喳喳声,杂糅交织,听起来不错,好像还有一定的韵律。

那时,总看到“福爹爹”的那把刀,不仅刮胡子,还在整个脸上刮,甚至,还用刀刮着耳廓。当年小小的自己,充满疑惑,脸上和耳廓里没有胡子啊,怎么还要刮。终究只是内心的疑惑,从不曾问过他们。

父亲的剃头、刮胡终于完成。轮到我了。那时,我是没有资格坐的,毕竟年幼太矮。“福爹爹”将那块围布帮我系上,总感觉他系得太紧,但又不敢说,怕头发漏进去了。“福爹爹”坐在长板凳上,我站到他身前,手推剪,开始在我的头上爬行。

说实话,那时最怕他跟我剃头。一来,剪刀有些钝,时常有头发被夹起,痛得我呲牙咧嘴,没办法,剃头匠仅此一人,我没得靠近。平时跟小伙伴们闲聊时,他们也都有同感,甚至还有小家伙形容——痛不欲生。

还有一个更重要的原因——味重。“福爹爹”的老伴儿,患有精神疾病,用我们当地的方言说,那就是“疯子”,所以,“福爹爹”就得忙里忙外,农活及家务,都是他一个人。那时的乡间,物资贫乏,每家都会腌些萝卜、白菜等,以备蔬菜短缺时食用。

80年代末,农人在冬季腌制大量的萝卜、白菜,可以一直吃到第二年夏天。时间长,加上不太注重保存,那些腌菜,就生出一股异味,甚至已经腐烂,但农人依旧照吃不误。而捞腌菜的手,即便洗好多次,也依旧留着“余味”。

捞过腌菜的“福爹爹”,两手就在我的头顶晃悠,那味道,令人作呕,但没办法,还得忍着。实在忍不住了,幼小的自己就长时间憋气,不让呼吸带来异味,可总有憋不住的时候,顿时,又是一阵作呕。那味道,于我而言就是一场噩梦。

寒来暑往,冬去春来,那些年,我们的头,都是“福爹爹”剃的,五毛钱一次,发型统一,其实,根本就没什么发型,只不过把头发剃短而已。后来,“福爹爹”的老伴儿病症越来越严重,经常一个人到处跑,“福爹爹”开始到处找。

再后来,就从没见过“福爹爹”,有人说,他到处找老伴儿去了,寻找无果,就扩大寻找范围,找向异乡他处;也有人说,他老伴儿落水,他下水去救,结果自己也送了命。没人求证,也无处求证。