旅行者一号自1977年9月5日发射以来,已经在太空中飞行了47年多,当时它的主要任务是探访木星和土星,然而在靠近土卫六时,由于受到了额外的引力影响,导致被甩出了太阳系的黄道面。

但与此同时,旅行者一号在任务过程中,多次利用行星的引力弹弓效应,将飞行速度提升到了每秒17公里,成功突破了第三宇宙速度,开始朝太阳系外飞去。

截至目前,它距离地球约250亿公里,是距离地球最远的探测器,要知道这个距离,就连光速飞行都需要将近一天,但是NASA依然能够与其保持双向通讯,这是怎么做到的?

这其实要归功于旅行者一号的导航系统。它主要由惯性测量单元(IMU)、恒星追踪器(star sensor)和飞行数据子系统(FDS)组成。其中惯性测量单元内置20世纪70年代精度最高的陀螺仪,能够利用惯性原理感知姿态变化。

而恒星追踪器通过锁定特定恒星校准方向,飞行数据子系统则根据这些信息调整天线角度,确保其始终对准地球。这套系统就像一位永不疲倦的领航员,即使飞行47年后,天线偏差仍不到0.1°,这种精度在那个年代的技术条件下堪称奇迹。

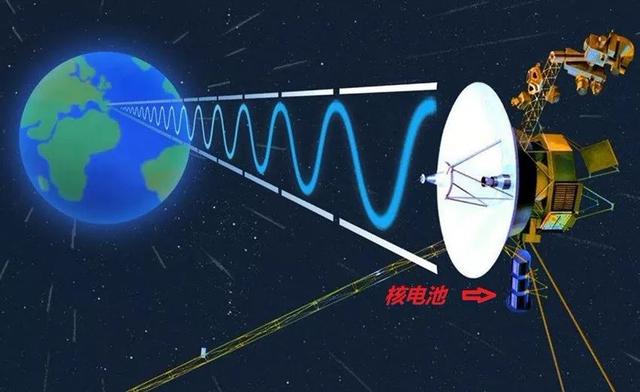

同时,为了与地球通信,旅行者1号配备了一台直径3.7米的抛物面高增益天线,就像一口巨大的“锅”,能集中发射和接收无线电信号。然而,250亿公里毕竟还是太远了,信号难免会出现大幅衰减,再加上它的发射功率只有约20瓦,当信号传到地球时,强度已经降到了500万亿亿分之一瓦。

为了弥补这一点,NASA设计了巧妙的信号增强机制,比如天线的抛物面结构能将能量聚焦成束,仿佛在茫茫宇宙中点亮一盏微光。更关键的是,它发射的信号频率极为稳定,即便在遥远的传播中受到星际介质的干扰,地面仍能通过精确调谐锁定这微弱的“声音”。这就像在嘈杂的宇宙中寻找一根针,考验的不只是技术,还有耐心。

不过,这么微弱的信号,从地球上接收依然很困难。NASA为此建立了专用的深空网络(Deep Space Network,DSN),它由三个地面站点组成,分别位于美国加利福尼亚、西班牙马德里和澳大利亚堪培拉,站点间经度间隔约120°,轻松实现全天候覆盖。

每个站点都配备直径34-70米的巨型抛物面天线,每个击中它们的信号,都会被反射到一个同一个中心点,使信号更强。另外,这些天线使用了高频段(8.4GHz)接收信号,有效减少宇宙背景噪声的干扰。

当信号从 250 亿公里之外到达地面后,经过深空网络一系列的放大和解码,科学家就可以将传回的数据解析出来。更妙的是,旅行者一号采用了高效纠错编码技术,即使信号在传输中丢失部分信息,地面也能通过算法恢复。

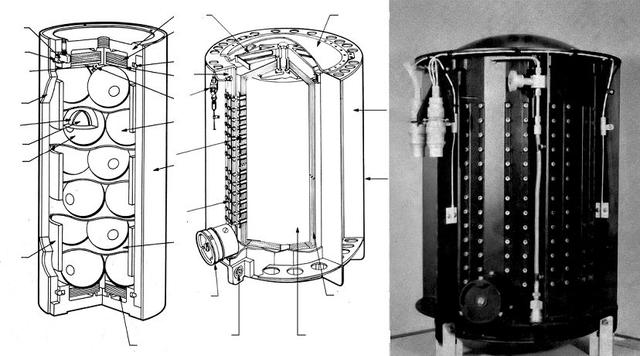

这么多的科学仪器同时工作,旅行者一号用什么供电呢?首先普通的铅酸或锂电池肯定不行,最多撑一周就得充电了,显然无法满足需求。实际上,它上面搭载了三颗放射性同位素热电发生器(RTG),也就是所谓的核动力电池。

原理是利用钚-238的衰变释放热量,接着热量转化为电源,为旅行者1号持续供电。RTG的初始功率有470瓦,而钚的半衰期约87.7年,每相当于功率每年减少约4瓦。截至目前,剩余功率已经不足250瓦了,为了节省电力,NASA选择把一些非必要的仪器关闭,比如相机和光谱仪。

今年2月25日,又再次向旅行者一号发送指令,关闭了宇宙射线系统,仅仅维持核心功能的运行。但即便这样,旅行者一号最多也只能运行不到一年。之后,NASA计划再关闭一台仪器,他们的团队认为:旅行者一号只运行1台仪器的话,或许能够坚持到2030年。

值得一提的是,它上面还携带了一张镀金铜质唱片,上面记录了地球的位置,人体构造,各类音乐、图像和全球55种语言的“你好”问候(包括汉语和粤语),风声、鸟鸣、孩子的笑声,甚至是海浪拍岸的声音,或许未来的某一天,这张唱片就能代替我们向外星人问好。