19世纪中叶的伦敦,马车喧嚣,人潮拥挤,地面交通几近瘫痪。想象一下,每天上下班都要花费数小时,这简直是场噩梦!面对如此困境,伦敦人开始思考:有没有一种方法,能突破地面限制,在地下开辟一条新的交通动脉?伦敦地铁,就在这样的背景下应运而生,它不仅仅是一项工程,更是一部关于挑战、创新与希望的史诗。

地面之殇:明挖法的困境与窒息

早期的地铁建设,可不像现在这么先进。那时用的是一种叫做“明挖法”的简单粗暴的方式。简单来说,就是把路面挖开,建好隧道再填回去。你能想象那场面吗?整条街道被挖得坑坑洼洼,交通完全瘫痪!

道路封闭,店铺生意一落千丈,居民出行更是苦不堪言。更糟糕的是,尘土飞扬,噪音刺耳,空气质量直线下降。你想啊,每天生活在这样的环境中,谁能受得了?抱怨声、抗议声此起彼伏,社会矛盾也越来越尖锐。虽然也有人想到用暗挖法,但当时的工程技术水平有限,暗挖法的风险实在太大了,一不小心就会发生塌方事故。所以,伦敦人迫切需要一种更安全、更高效的地下掘进技术,而解决这个问题的关键,就是——盾构机。

盾构机的诞生与进化:从布鲁诺尔到“钢铁蚯蚓”

说起盾构机,就不得不提它的发明者——马克·伊桑巴德·布鲁诺尔。这位天才工程师设计了一种巨大的金属圆筒,这就是最早的盾构机。它的原理是利用液压千斤顶推动金属圆筒前进,挖掘出来的泥土则通过人工运走。这个方法虽然比明挖法安全一些,但效率实在太低了,一天只能掘进三米左右,这速度,猴年马月才能完工啊?

幸运的是,英国的工程师们并没有放弃,他们不断改进盾构机,最终,一种带有前端旋转挖掘装置的盾构机诞生了!这种新型盾构机,就像一只巨大的“钢铁蚯蚓”,前端的钢刀飞速旋转,轻松地将泥土切割下来,然后通过传送带运走。有了它,地铁的掘进速度一下子提升到了每天五十米!速度提升了十几倍,这简直是质的飞跃!

当然,新的问题也随之而来。在伦敦松软的土地上,盾构机掘进时很容易造成地面沉降。想象一下,你走在路上,突然地面塌陷下去,这是多么可怕的事情啊!为了解决这个问题,工程师们又发明了一种叫做“混凝土水床”的解决方案。他们先在地下铺设密集的管道,然后向管道里灌注混凝土,形成一个坚固的支撑结构,就像给地面打了一层“地基”。这样,地面沉降的问题就迎刃而解了。

地铁站的地下奇迹:沉降与支撑

地铁站的建设,也充满了挑战。在地面直接挖坑建造地铁站,会严重影响城市交通,那怎么办呢?伦敦人想出了一个绝妙的办法——沉降法。

他们先在地面上组装好地铁站的轮廓,预留出挖土的空间,然后一点一点地挖掉地铁站下方的泥土,让地铁站像船一样慢慢下沉,最终与隧道连接。这个过程就像“搭积木”,将预制好的组件组装到地下。

为了防止地铁站上浮或坍塌,工程师们还在地铁站的底部建造了坚固的钢筋混凝土桩地基。这些地基就像一个个“钉子”,牢牢地将地铁站固定在地下。这种沉降法,不仅安全高效,而且大大降低了施工成本,堪称是地下工程的一大创举。

蒸汽时代的窒息与电气时代的希望:地铁的重生

早期的伦敦地铁,虽然解决了交通问题,但乘坐体验却非常糟糕。当时的地铁列车,使用的是燃煤蒸汽机车,车厢里弥漫着浓重的烟雾和刺鼻的气味。你想想,在狭小的地下空间里,呼吸着这样的空气,简直就是一场噩梦!当时的报纸也纷纷批评地铁的糟糕环境,民众的不满情绪日益高涨。

为了改善地铁的乘坐环境,伦敦人也采取了一系列措施。他们安装了巨大的通风扇,试图将地铁隧道里的烟雾排出。后来,又将蒸汽机车改为内燃机驱动,减少了烟雾的排放。但这些措施,都只是治标不治本。真正的转机,发生在1890年。

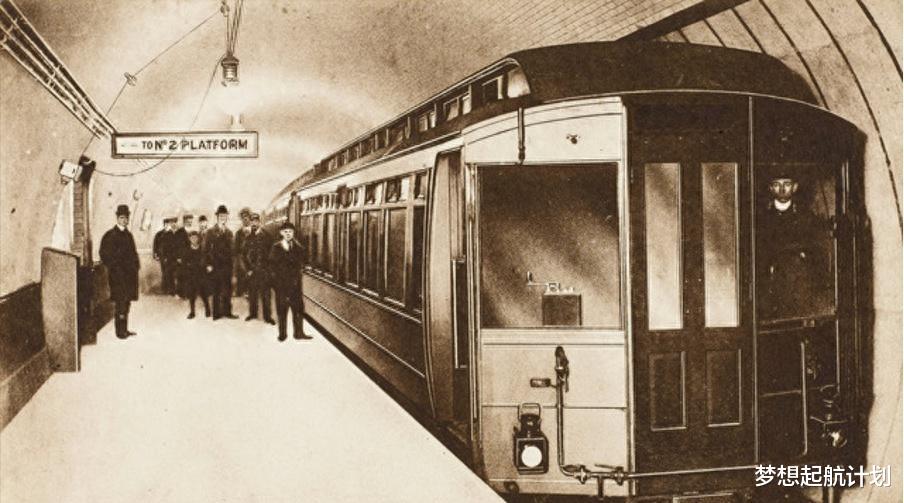

那一年,伦敦地铁首次实现了煤改电!电动列车的出现,彻底解决了地铁的烟雾问题,大大改善了乘客的乘坐体验。电动列车不仅环保,而且运行平稳,噪音也更小。从此,伦敦地铁进入了一个新的时代。

伦敦地铁的建设,是一部充满挑战与创新的史诗。它不仅解决了伦敦的交通拥堵问题,也为现代城市交通的发展做出了巨大贡献。从明挖法到盾构机,从蒸汽机车到电动列车,伦敦地铁的每一次进步,都凝聚着无数工程师的智慧和汗水。它告诉我们,只要敢于挑战,勇于创新,就一定能够克服困难,创造奇迹。

你觉得伦敦地铁的建设,对我们今天的城市交通发展有什么启示呢?欢迎在评论区分享你的看法!