"千万别去徐家地锅鸡!后厨有艾滋病人!"——这条在吉林舒兰人朋友圈疯传的消息,让这家经营十年的老店一夜间门可罗雀。当真相水落石出时,暴露出的社会病灶比病毒更值得警惕……

一、14份检测报告背后的真相

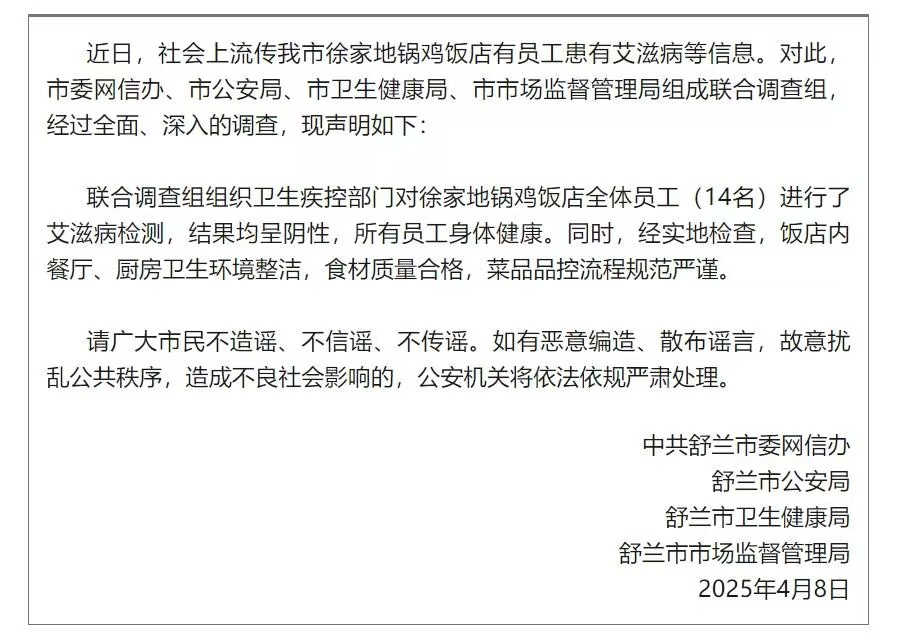

4月8日深夜,舒兰四部门联合通报像一颗定心丸:卫生疾控部门对涉事饭店14名员工进行HIV检测,全员阴性!记者实地探访发现,这家挂着"明厨亮灶"示范单位牌匾的饭店,后厨食材分类明晰,消毒柜指示灯明亮如常。

二、谁在制造"舌尖上的恐慌"?

调查发现谣言最早出自某短视频平台账号,该账号在未核实情况下,将外地某餐饮纠纷视频嫁接本地定位发布。令人震惊的是,这条谣言视频获得23万播放量,衍生出"艾滋病人报复社会"等5个变异版本。

"就算检测阴性,谁知道有没有窗口期?"这样的评论获得大量点赞。疾控专家李主任指出"HIV通过饮食传播概率为零,但公众对艾滋病的认知还停留在20年前。"数据显示,我国每年因艾滋歧视导致的维权事件超200起。

三、商家劫后7天损失20万

店主徐女士含泪展示营业记录:谣言传播后日营业额从8000元暴跌至600元,新鲜食材成筐倒掉。"十年口碑抵不过一条谣言"的困境,折射出餐饮业面对网络暴力的脆弱性。

公安机关已锁定2名造谣者,其中1人竟是同行竞争者。根据《治安管理处罚法》第25条,散布谣言最高可处10日拘留。值得注意的是,今年全国已查处食品谣言案件127起,同比上升43%。

当我们在转发"食品安全警报"时,是否成了谣言的二传手?记者实验显示,90%的人不会核实"震惊体"消息来源。建立"停顿5秒"的求证习惯,或许是我们对抗信息疫情的最佳疫苗。

四、若发现疑似谣言怎么办?

若发现疑似谣言可通过"中国互联网联合辟谣平台"验证,拨打12377违法举报热线,关注当地卫健委官微查证

在探访过程中,一位老食客的话发人深省:"现在吃饭前先查舆情,就像古代银针试毒。"当警惕变成常态,我们失去的不仅是美食的快乐,更是社会的基本信任。下一个被谣言击垮的,可能不只是某家饭店。

这场风波留给我们的不止于14份阴性报告的欣慰。当科学跑赢谣言,法治震慑恶意,理性战胜恐慌,我们才能真正端稳手中的饭碗。下一个热转的消息,或许正等着你的判断力来刹车。

互动专区:

你遭遇过食品谣言吗?请在评论区分享你的故事。