在光影世界中,有些作品能穿透银幕的边界,直抵观众的灵魂深处。它们或是用诗意的镜头语言描绘人类困境,或是以哲学思辨叩问存在的本质。本文聚焦三部经典之作,从叙事结构、符号隐喻到拍摄技法,层层剖析这些电影如何用艺术化的表达,重构观众对自由、孤独与救赎的认知。

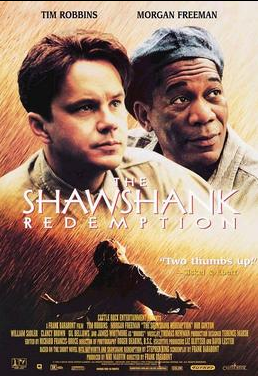

第一部电影:《肖申克的救赎》——现代社会的“制度化生存”寓言

1994年上映的《肖申克的救赎》,以一座监狱为棱镜,折射出人类被系统驯化的生存困境。导演弗兰克·德拉邦特通过**空间符号学**的构建,将监狱高墙转化为现代社会的隐喻。当老布在假释后选择自杀,瑞德说出“这些高墙很有趣,起初你恨它们,后来你适应它们,最后你离不开它们”时,影片直指工业化社会对人的异化——我们何尝不是活在无形的“肖申克”中?

影片的**光影调度**充满深意。安迪在图书馆整理书籍时,阳光斜射入窗的镜头长达17秒,象征知识如何突破体制的禁锢。而那个暴雨夜逃生的经典场景,摄影师罗杰·狄金斯运用**低角度仰拍**,让安迪在闪电中伸展双臂的姿态,成为自由精神的永恒雕塑。这种视觉语言与存在主义哲学家萨特“人注定自由”的命题形成互文,暗示突破牢笼的可能永远存在。

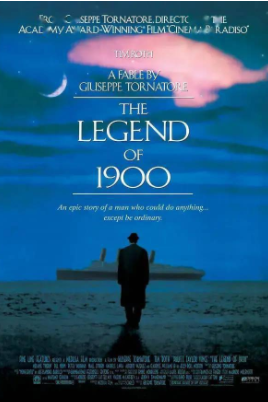

第二部电影:《海上钢琴师》——存在主义者的精神孤岛

朱塞佩·托纳多雷的《海上钢琴师》,用一个终生未踏足陆地的钢琴天才,叩问现代文明的生存悖论。1900这个角色本身就是**存在主义的完美注脚**——他拒绝被社会规则编码,选择在弗吉尼亚号这艘“移动乌托邦”中构建纯粹的艺术世界。当镜头扫过船舱里移民们仰望自由女神像的面庞,与1900凝视舷窗外大海的眼眸形成对比,导演用**镜像构图**揭示了两种截然不同的自由观。

影片的**音乐叙事**堪称教科书级别。那场与爵士乐大师杰利的钢琴对决,通过快速剪辑与升格镜头的交替,将音符化作刀光剑影。特别是1900演奏《Enduring Movement》时,琴弦点燃香烟的魔幻瞬间,以超现实手法解构了艺术的边界。这种处理方式暗合哲学家阿多诺对“艺术自治性”的论述:真正的创作必须与功利世界保持距离。

---

第三部电影:《超脱》——教育异化下的灵魂救赎

托尼·凯耶执导的《超脱》,撕开了当代教育系统的溃烂创口。手持摄影带来的**纪录片质感**,让教室走廊里游荡的迷茫青春更具冲击力。亨利老师(阿德里安·布劳迪饰)在黑板写下加缪的名言“重要的不是治愈,而是带着病痛活下去”,这不仅是教育者的困境,更是整个后现代社会的缩影。

影片中大量使用**嵌套叙事**:学生梅雷迪思的摄影作品、街头妓女艾瑞卡的素描本、亨利的独白日记,三者构成多重文本的互文关系。当亨利焚烧学生作业的火焰与艾瑞卡撕毁素描的碎片在蒙太奇中交织,导演完成了对标准化教育的终极审判——正如福柯在《规训与惩罚》中所言,现代教育本质上是生产“驯顺肉体”的机器。

你可能会问,经典为何永恒? 因为经典是穿透时代的创作密码。

这三部作品之所以历久弥新,关键在于创作者对“人性母题”的深度开掘:

首先,符号系统的精密编织

《肖申克的救赎》中的象棋、圣经;《海上钢琴师》的舷梯、唱片;《超脱》的粉笔灰、铁网——每个意象都是导演埋设的哲学路标。

其次,声画关系的先锋实验

从《海上钢琴师》的钢琴声与海浪声的复调结构,到《超脱》中独白与环境音的断裂处理,声音设计成为叙事的重要维度。

然后,留白艺术的精神共振

1900消失在爆炸的船舱,安迪消失在太平洋的晨雾,亨利消失在街道的拐角——这些开放式结局给予观众二次创作的想象空间。

当我们在深夜重温这些经典,银幕上的光影早已超越娱乐载体,成为照见自我的精神之镜。它们提醒着我们:在算法统治的短视频时代,真正的艺术永远需要凝视的勇气与思考的耐心——这或许就是电影作为“第七艺术”最本质的价值。