引言:一场改写亚洲收藏史的拍卖

文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚的私人收藏,向来以“富可敌国”著称。其藏品体系形成于20世纪80年代至21世纪初的石油黄金期,彼时文莱人均GDP一度跃居全球前五。王室通过三条路径构建收藏:

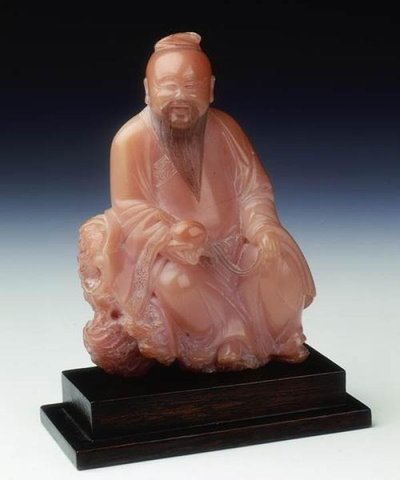

定制化豪奢器物:如7000辆定制豪车中镶嵌宝石的仪表盘、21架私人飞机内纯金餐具,此次拍卖的“金胎珊瑚桃式盒”(清宫旧藏风格)即为此类工艺的缩影,盒体以整块红珊瑚拼接,内嵌金胎,顶饰蝙蝠捧寿纹,暗合王室对“福寿”的极致追求。

东方艺术系统性收藏:从明宣德青花高足碗到齐白石《仙桃祝寿》,藏品涵盖中国艺术史关键节点。其中一件“翡翠鱼式盒”尤为特殊,鱼眼为机关,腹部可储首饰,与故宫旧藏“水晶兕觥”异曲同工,展现清代宫廷匠人的奇巧构思。

国际顶级拍卖行定向采购:20世纪90年代,文莱王室曾以550万美元求购300件“毛瓷”未果,转而通过苏富比、佳士得竞得大量明清官窑重器,此次上拍的“清光绪祖母绿琉璃长颈瓶”即来自1997年佳士得新加坡专场。

本次专拍以“丝路文明与宫廷美学”为主线,四大板块重构文莱收藏版图:

1. 御窑密码:跨越千年的官窑体系

明宣德青花“永平安颂”高足碗:与北京保利2024年春拍713万元成交的同类器形相呼应,碗心留白处暗刻海兽纹,印证宣德朝“海权意识”的器物表达。

清乾隆唐英制墨彩笔筒:以墨彩留白技法绘苍龙教子图,侧面御题诗暗藏乾隆对继承问题的焦虑,与文莱王室“第十子马丁大婚”的当代叙事形成微妙互文。

2. 信仰与权力:伊斯兰文明与华夏美学的碰撞

元代青花缠枝莲纹大罐:器身以苏麻离青料绘伊斯兰风格几何纹,底部却落汉字“内府”款,揭示元朝多元文化政策下官窑的“跨文明实验”。

18世纪“金嵌珍珠天球仪”:以3000颗南洋珍珠镶嵌星宿,九龙支架象征皇权,与文莱苏丹“真主代理人”身份形成双重隐喻。

3. 当代艺术中的王室肖像

1985年耿建翌《理发系列》:描绘市井生活的超现实场景,与文莱王室“传统与现代撕裂”的处境暗合。此作曾于2024年北京保利春拍以460万元成交,此次现身疑为王室成员私人购藏。

4. 隐秘的“外交礼物”

文莱皇室释出珍藏绝非偶然,三大动因交织促成:

石油经济萎缩:2024年国际油价跌破60美元/桶,文莱财政收入锐减30%,王室被迫“瘦身”。

形象重塑需求:2019年“同性恋石刑法案”引发国际谴责后,苏丹试图通过文化捐赠(如部分拍品收益用于东南亚文化遗产保护)软化专制形象。

这场拍卖不仅是一次财富流转,更折射出全球权力格局的变迁——亚洲新兴藏家正以学术眼光重新定义“王室收藏”的价值。正如大英博物馆东方部修复师邱锦仙所言:“文物的归宿,终究要交给时间评判。”当4152件珍品离开斯里巴加湾王宫的金库,它们将在新加坡的镁光灯下,开启另一段跨越文明的故事。