1990年3月,一个含着"金汤匙"出生的男孩降临人世——巴图,他的父亲是著名导演英达,母亲是家喻户晓的演员宋丹丹。这本该是一个令人羡慕的星二代故事开端,却意外成为了一个关于父爱缺失的典型案例。在巴图的记忆里,父亲英达的形象始终模糊不清,不是忙于工作无暇顾及家庭,就是回到家中将自己关在卧室,生怕被孩子打扰。这种"物理在场,情感缺席"的状态,构成了巴图童年最深刻的记忆。

心理学研究表明,父亲在儿童成长过程中的角色不可替代。美国哈佛大学儿童发展中心2021年发布的研究报告指出,0-6岁是儿童建立安全依恋关系的关键期,父亲的长期缺席会导致孩子产生"被抛弃恐惧",这种创伤往往需要一生来治愈。巴图的案例恰恰印证了这一研究结果——即使成年后事业有成、家庭美满,童年时期父爱的缺失依然是他心中难以愈合的伤口。

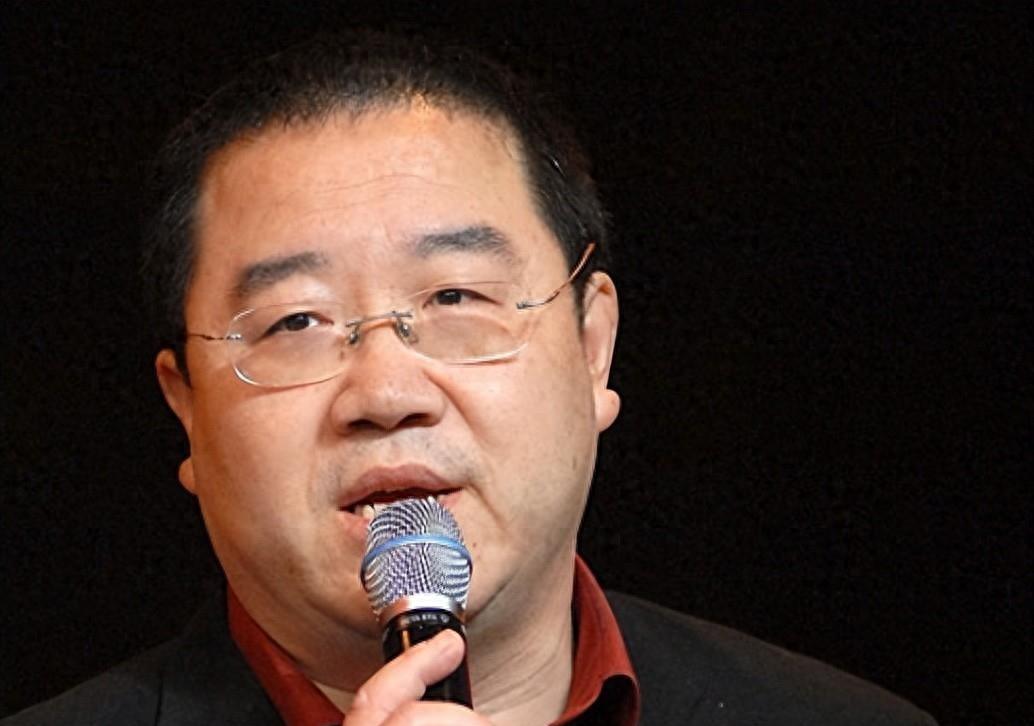

我们不禁要问:为什么有些父母能够轻易地将生育与养育割裂开来?英达在2022年采访中的辩解——"巴图是我自己的孩子,只是我没时间和精力去照料他"——反映了一种令人担忧的养育观念:将亲子关系简化为生物学联系,而忽视了情感投入的必要性。这种观念在社会中并不罕见,根据中国家庭发展报告2023年的数据,约有38%的父亲每周陪伴孩子的时间不足7小时,其中明星家庭的比例更高达62%。

1997年,宋丹丹与英达离婚,巴图随母亲生活。此后,英达对巴图说出了那句残酷的话:"离婚了,我就不能当你爸了。"这句话像一把锋利的刀,彻底切断了父子之间本已脆弱的联系。讽刺的是,英达对小儿子英如镝却倾注了完全不同的情感——他不仅亲自指导儿子的冰球事业,还在各种场合公开表达对小儿子的骄傲。2022年北京冬奥会期间,英达为英如镝造势的积极程度,与他对待巴图的冷漠形成鲜明对比。

这种差别对待在心理学上被称为"偏爱创伤"(Favoritism Trauma)。加州大学洛杉矶分校2023年的一项追踪研究发现,在遭受父母明显偏爱的家庭中,被忽视的孩子出现抑郁、焦虑等心理问题的概率是普通孩子的2.3倍。更令人担忧的是,这种创伤具有代际传递性——被忽视的孩子成为父母后,有47%的概率会无意识地重复这种养育模式。

巴图的幸运在于,他有宋丹丹这样坚强的母亲作为情感依靠。宋丹丹不仅在事业上为儿子铺路,更重要的是给予了他无条件的爱与支持。正是这种健康的母子关系,帮助巴图在成年后建立了相对稳定的心理状态。但即便如此,当被问及对父亲言行的看法时,巴图那句"他爱对哪个儿子好是他的事"背后,依然能听出深深的失落与伤痛。

随着时间推移,一个耐人寻味的反转出现了:当年高高在上的英达开始频频向巴图示好,而事业有成、家庭美满的巴图却选择了冷漠以对。这种角色互换揭示了亲子关系中一个残酷的真相——孩子对父母的情感需求是有时效性的,错过了关键期,再多的补救也难以重建断裂的纽带。

神经科学研究发现,人类大脑中负责处理情感依恋的区域在青春期后会逐渐"固化",这意味着童年时期未能建立的亲子情感连接,在成年后几乎不可能以同样的质量重建。这解释了为什么巴图对父亲迟来的关心表现得如此抗拒——不是他不愿意原谅,而是那些曾经渴望父爱的时刻已经永远过去了。

更令人深思的是,英达的转变动机本身也值得怀疑。是真心悔悟,还是因为小儿子表现平平、自己事业不顺后的功利考量?心理学专家李松蔚在分析这一案例时指出:"许多父母晚年对子女的突然关心,实际上是对自身衰老和脆弱的一种防御反应,而非真正的亲情觉醒。"

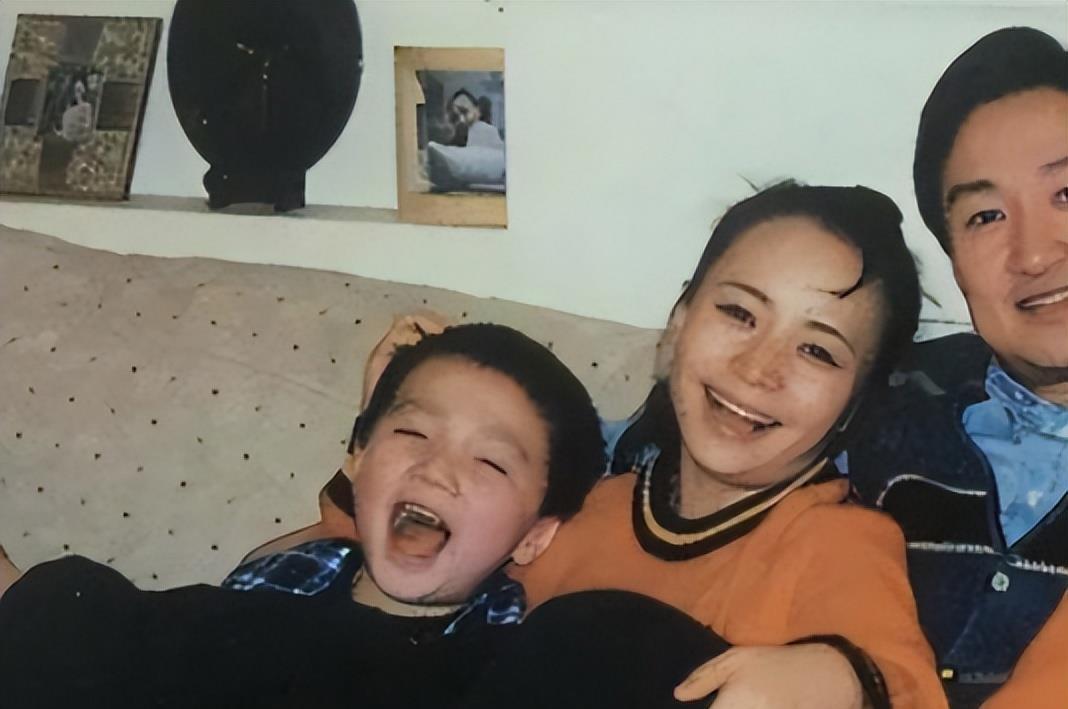

尽管童年经历坎坷,巴图的人生故事并非全是悲剧。在母亲的支持下,他完成了学业,进入演艺圈,并最终通过直播带货找到了适合自己的发展道路。在感情方面,他与妻子王博谷建立了稳定的婚姻关系,并成为了一个负责任的父亲。这种"代际修复"现象——即一代人有意打破原生家庭的不良模式,为下一代创造更健康的成长环境——正是现代心理学最关注的研究课题之一。

创伤后成长理论(Post-Traumatic Growth Theory)告诉我们,人类具有惊人的心理韧性。哥伦比亚大学2023年的研究显示,约有65%的童年创伤受害者能够在成年后通过建立健康的人际关系、找到人生目标等方式实现心理康复。巴图的案例正印证了这一点——他没有让父爱的缺失定义自己的人生,而是选择成为一个与父亲完全不同的、负责任的丈夫和父亲。

特别值得注意的是,巴图与妻子王博谷的互动模式展现出了安全型依恋的特征——相互支持、平等沟通、共同育儿。这种健康的亲密关系是治愈原生家庭创伤最有效的"良药"。正如巴图妻子对他的评价:"他性格温和,脾气也不错,真的是个让人觉得很有安全感的男人。"这句话背后,是一个曾经受伤的灵魂通过自我成长达到的情感成熟状态。

巴图与英达的故事,远不止一个娱乐圈的家庭八卦。它折射出当代中国社会普遍存在的养育困境——物质丰富的表象下,情感陪伴的严重缺失。当我们讨论"丧偶式育儿""隐形爸爸"这些社会现象时,巴图的经历为我们提供了一个具体而微的观察样本。

这个故事最发人深省的地方在于,它揭示了亲子关系的不可逆性。父母与孩子之间的情感银行账户,存款期很短,取款期却很长。童年时期存入的爱与安全感,会成为孩子一生取用不尽的财富;而存入的忽视与伤害,则可能造成永久性的情感赤字。

值得欣慰的是,巴图通过自己的努力,成功改写了原生家庭设定的"人生剧本"。他没有让父爱的缺失成为自我设限的借口,而是选择成为一个更好的父亲、更好的自己。这种突破创伤、实现自我超越的能力,或许才是这个故事留给我们最宝贵的启示。

当我们讨论父母与子女的关系时,也许应该少一些对"血浓于水"的盲目崇拜,多一些对实际陪伴与情感投入的重视。毕竟,亲情不是生物学上的必然,而是日复一日的共同经历和情感交流积累的结果。在这个快节奏的时代,我们是否也该放慢脚步,思考什么才是对孩子真正重要的东西?