北京东三环的写字楼里,小王对着电脑屏幕发出第37次惊叹。这位普通白领的微博首页正被#汪小菲直播失控#、#大S律师声明#等词条轮番轰炸,手指机械地滑动页面时,他突然意识到自己已经连续刷了三个小时明星八卦。这种全民围观的盛况,在2023年的社交媒体时代早已司空见惯,但当我们将镜头拉远,会发现这场持续数年的明星家庭剧,正在演变成一面照妖镜,映照出网络时代集体窥私欲的畸形狂欢。

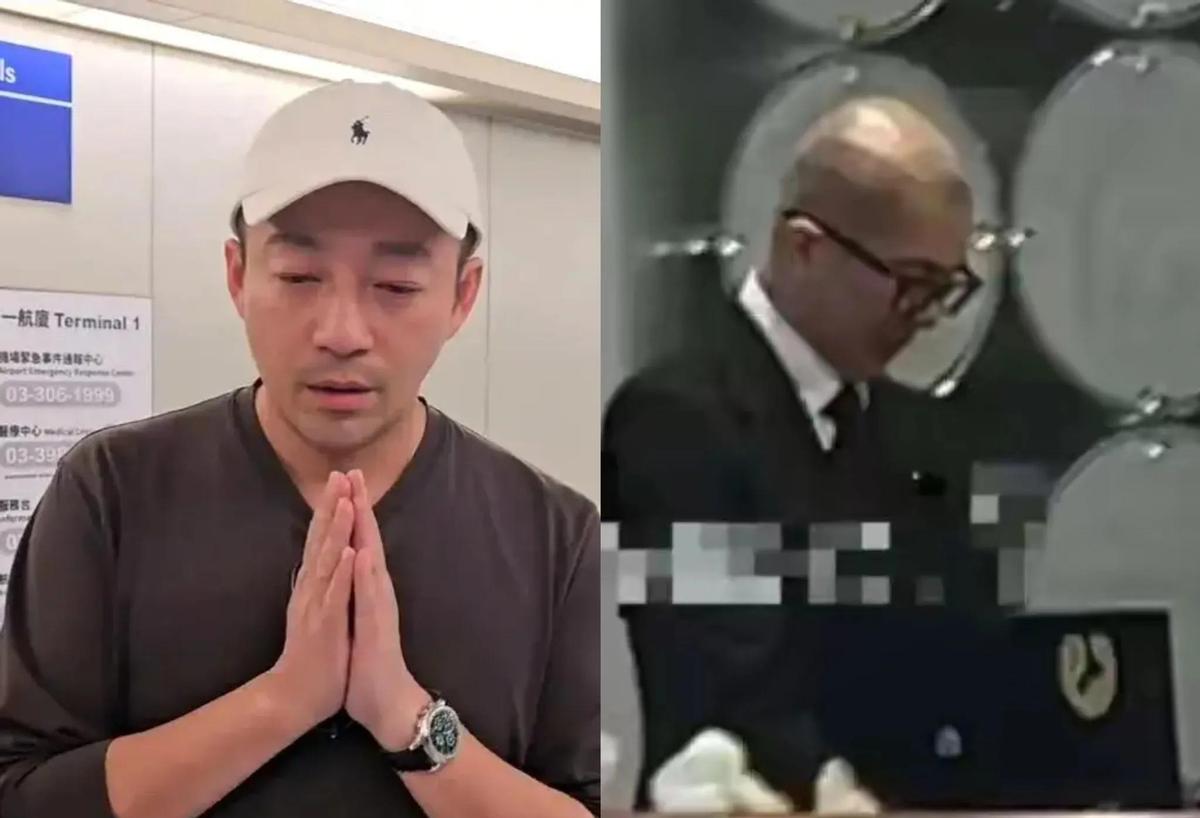

当汪小菲深夜直播时泛红的眼眶登上热搜榜首,当大S的律师声明被逐字逐句放大解读,我们似乎都忘记了一个基本事实:这本该是属于两个家庭的私密对话。美国社会学家戈夫曼的"拟剧理论"在数字时代遭遇魔幻变形——明星的客厅变成全民剧场,离婚协议成为连载剧本,而每个网民都自认为手持审判的遥控器。

2023年《社会心理学杂志》的研究数据触目惊心:在明星家庭纠纷的热搜周期内,相关当事人社交媒体账号的恶意评论暴增470%,其中涉及未成年子女的揣测性言论占比高达38%。心理学博士李敏在分析王力宏离婚事件时发现,当事儿童在幼儿园遭遇同伴"你爸爸是不是坏人"的质问,这种创伤记忆往往需要数年专业疏导才能缓解。

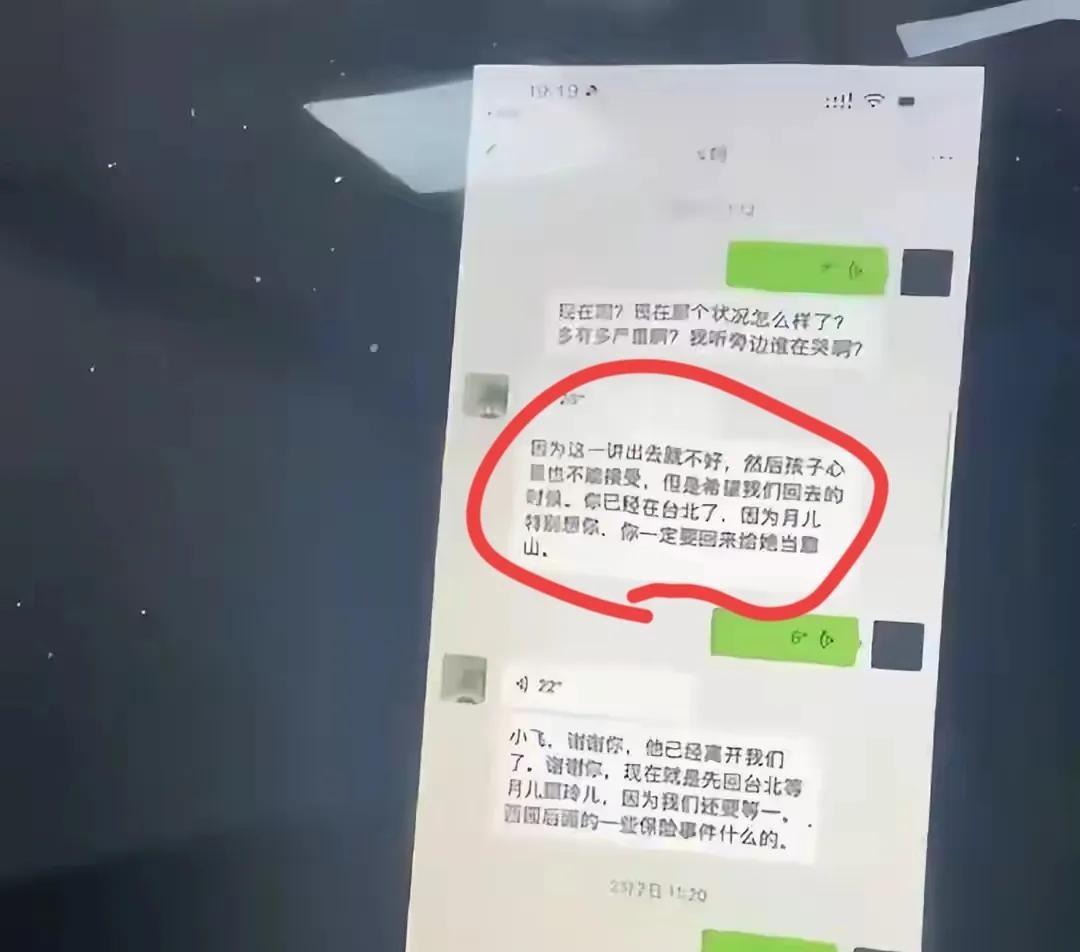

当我们津津乐道"床垫梗"、"电费单"时,是否想过这些碎片化信息经过多少次恶意剪辑?某知名公关公司内部流出的操作手册显示,制造一个爆款热搜平均需要发动500个营销号矩阵式传播,关键物料至少要经过三次戏剧化加工。这种工业化生产的情感消费品,早已与事件真相南辕北辙。

在台北某国际学校的围墙外,8岁的汪希箖紧紧攥住保姆的衣角。这个本该在游乐场嬉戏的孩子,此刻却要穿越层层镜头组成的"长枪短炮"。儿童心理学家陈安琪的跟踪研究发现,父母公开撕扯的纠纷中,63%的子女会出现选择性缄默症状,他们像过早洞悉成人世界秘密的"小大人",在 playground 的欢笑中藏着不符合年龄的深沉。

日本皇室真子公主的遭遇提供了跨国镜像。当她的婚姻引发全民讨论时,皇室心理医师发现其妹妹佳子公主出现严重的社交恐惧症状。这种"次生伤害"在明星子女身上更为凸显,台湾儿童福利联盟2023年的报告显示,父母涉入公众纠纷的儿童,焦虑指数是普通儿童的2.3倍,且普遍存在身份认同障碍。

法律学者指出,《未成年人保护法》第49条在数字时代面临执行困境。虽然条文明确规定"任何组织或个人不得披露未成年人隐私",但当父母主动将子女置于舆论场,这道保护屏障就形同虚设。美国童星法案中"强制信托账户"的设置或许值得借鉴——将子女抚养费交由第三方监管,避免其成为舆论攻讦的弹药。

重构公共讨论的文明底线在首尔江南区的工作室里,具俊晔刷新着中文热搜榜,这位韩国艺人的翻译软件记录显示,"软饭男"成为最高频查询词汇。这场跨文化传播的奇观,暴露出集体窥私欲已突破国界壁垒。但德国哲学家哈贝马斯的"公共领域"理论正在遭遇挑战——当理性讨论让位于情绪宣泄,我们是否正在亲手摧毁对话的基石?

英国哈里王子回忆录《备胎》的出版风波提供了治理范本。尽管内容涉及王室秘辛,但BBC在报道时严格执行"未成年人信息零曝光"原则,评论区的情绪化言论会被AI系统即时折叠。这种"冷却机制"或许能为中文互联网提供启发:在热搜页面设置心理学警示弹窗,在涉及未成年人的话题中启用自动马赛克功能。

新媒体研究者发现,当某明星家事话题热度达到临界点时,平台算法会自动推送三年前的同类型事件对比分析。这种"时间维度"的引入,意外促成了28%用户自发退出话题讨论。或许我们需要的不是简单的"冷静期",而是建立数字时代的"伦理缓冲带"——就像电影院的分级制度,为不同性质的信息标注情感冲击指数。

结语:在真相的留白处保持敬畏当夜幕降临时,北京国贸的霓虹依旧在社交媒体的信息洪流中闪烁。某位网友在话题超话里写下:"我们以为在围观别人的生活,其实是在照见自己的荒诞。"这场持续数年的明星家事拉锯战,早已超越娱乐八卦的范畴,成为检验社会文明程度的试纸。

在等待真相水落石出的过程中,或许我们更应该思考:当点击量的诱惑撞击人性底线,当猎奇心侵蚀同理心,每个敲击键盘的个体该如何守住文明的防线?下一次滑动屏幕前,不妨多问自己一句——这个转发,是否会成为压垮某个孩童的千万片雪花之一?