董健民:为了保护机要密码不泄露,与夫相拥携子跳海,何等伟大

引言:

世人皆知革命烈士的壮举,却鲜有人知晓那些默默无闻的机要密码员。1945年的那个深秋,一对年轻的夫妻带着年仅两岁的女儿,在商船即将被特务搜查的紧要关头,毅然选择了跳海。他们是谁?为何要做出如此惨烈的抉择?他们携带着什么样的秘密,竟让这对年轻的父母宁可带着幼女共赴黄泉?让我们走近这对特殊的革命伉俪——钟琪、董健民夫妇,揭开他们背后鲜为人知的故事。在那个战火纷飞的年代,到底是什么样的信仰,能让一对年轻父母做出如此艰难的决定?

一、根植于心的革命信仰

1923年,在河北静海县一个名为王口镇的小村庄里,董健民出生在一个贫苦的农家。那时的北方农村,饱受军阀混战和自然灾害的双重打击。董健民的父亲是一名佃农,常年租种地主的土地,一家人过着朝不保夕的生活。

董健民七岁那年,北方大旱,颗粒无收。她的父亲为了供养一家人,不得不外出做短工。母亲则带着她去田间地头拾麦穗、挖野菜。一家人就这样勉强度日,但饥饿的阴影始终萦绕在他们身边。

1932年,九岁的董健民得以进入村里的私塾读书。虽然家境贫寒,但她的求知欲望格外强烈。然而好景不长,因为交不起学费,她不得不在上完一年学后辍学。这次短暂的求学经历,却让她对知识产生了强烈的渴望。

转机出现在她十二岁那年。她的伯父董静秋从外地回来探亲,看到侄女的处境后,决定将她带在身边。董静秋表面上是在邻县经营一家小杂货店,实际上却是地下党员,长期在华北地区从事革命活动。

在董静秋的杂货店里,董健民不仅学会了识字写字,还经常能听到店里客人谈论时事。从这些零星的对话中,她第一次知道了"共产党"这个词,也逐渐了解到当时的中国正面临着怎样的困境。

1937年,卢沟桥事变爆发。日军的铁蹄踏破了华北的宁静。董健民亲眼目睹了日军在村庄中烧杀抢掠的暴行,也看到了无数百姓流离失所的悲惨景象。正是在这样的时代背景下,董静秋开始有意识地对董健民进行革命思想的启蒙。

每当夜幕降临,董静秋就会给董健民讲述革命故事。有时是关于工农运动的历史,有时是共产党领导人民争取解放的事迹。渐渐地,革命的种子在董健民幼小的心灵中生根发芽。

1939年春天,董健民向伯父表达了参加革命的强烈愿望。董静秋深知这份志向的分量,经过严格考察后,终于决定将她介绍给组织。就这样,十六岁的董健民,在伯父的引领下,踏上了通往延安的道路。

他们历经千辛万苦,躲避敌人的搜查,辗转多日,终于抵达了延安。站在宝塔山下,望着那面猎猎作响的红旗,董健民第一次感受到了革命事业的庄严与神圣。

二、机要密码员的使命

抵达延安后的第三天,董健民被安排到了机要科报到。初到机要科时,偌大的窑洞里整齐地排列着十几台电台设备,空气中弥漫着一种特殊的紧张感。每个机要员都戴着厚重的耳机,专注地在纸上记录着密码。

机要科的培训极其严格。董健民每天清晨五点就要起床,先进行两个小时的政治理论学习,然后是长达十二小时的密码技能训练。密码培训分为三个阶段:基础摩尔斯电码训练、高速收报训练和密码编译训练。

在基础训练中,董健民要背诵数百个摩尔斯电码组合,直到能在听到滴答声的瞬间就识别出对应的字母。每天,她都要在纸上重复书写这些点划符号,直到手指磨出厚厚的茧子。

高速收报训练更为严酷。教员会逐步提高发报速度,从每分钟六十字提升到一百二十字。在这个阶段,董健民经常整夜不睡,反复练习,直到耳朵里仿佛都是滴答声。有一次训练中,她连续工作了十八个小时,终于达到了每分钟接收一百五十个字的水平。

最具挑战性的是密码编译训练。这需要掌握多套密码本的使用方法,了解不同级别的密电文处理规程。每一份电文都可能关系到前线将士的生死,容不得半点差错。董健民在三个月内背下了五套不同的密码本,创下了机要科的记录。

1940年春,一次重要的实战考验来临。日军在晋西北地区发动大规模"扫荡",企图切断八路军的通信联系。当时,董健民在值班期间截获了一段异常的电波信号。她立即判断这可能是敌军的密电文,随即展开破译工作。

经过整整两天的连续工作,她成功破译了这份密电。电文显示日军计划对我军某部实施包围。这份情报及时转达到前线,使该部队提前转移,避免了重大损失。

这次成功让董健民更深刻地认识到机要工作的重要性。一个密码的泄露可能导致成千上万革命同志的牺牲,一次准确的破译则可能挽救无数生命。从此,她对待每一份电文都格外认真,经常主动值夜班,确保24小时通信畅通。

1941年冬天,延安遭遇了前所未有的严寒。机要科的窑洞里没有取暖设备,温度经常在零下十几度。董健民和同事们将手伸在热水里浸泡,才能继续工作。但即使在这样的条件下,她依然保持着每天至少十二小时的工作时间。

这期间,她参与了多次重要密电的传递工作。其中包括中共中央关于开展整风运动的指示、关于发动群众的决定等一系列重要文件的加密传输。每一份电文她都要反复核对三遍,确保万无一失。

1942年初,组织对机要科进行改组,成立了专门的密码破译小组。因表现突出,董健民被选为小组成员之一。这个六人小组承担着破译敌军密电、保护我方密码安全的双重任务。正是在这个岗位上,她遇到了同样担任密码工作的钟琪。

三、革命伉俪的相知相守

1942年的延安,正值整风运动如火如荼开展之际。董健民和钟琪在密码破译小组朝夕相处。钟琪是重庆地下党组织派来的机要员,有着丰富的密码工作经验。他为人沉稳,说话轻声细语,但在工作上却雷厉风行,对密码工作有着极高的要求。

两人第一次合作是在破译一份来自华北敌占区的密电。那天晚上,他们在油灯下连续工作了十四个小时。钟琪负责电文的初步解析,董健民则专注于密码对照和核实。直到第二天凌晨,这份重要的情报才被完整破译出来。

在密集的工作中,两人渐渐培养出默契的配合。有时只需交换一个眼神,就能明白对方的意思。每当遇到特别困难的密码,他们就会一起研究,互相启发。1943年春天,一次偶然的机会,两人被派往延安城外的一个山洞执行特殊任务。

那是一个雨天,他们需要在山洞里架设临时电台,接收一份特别重要的密电。等待信号的过程中,钟琪向董健民讲述了他在重庆从事地下工作的经历。他曾经在最危险的时刻,将密码本藏在了自己事先挖空的鞋跟里,躲过了国民党特务的搜查。

李克农同志得知两人的事情后,亲自找他们谈话。在认定两人都是可靠的革命同志后,李克农欣然同意为他们证婚。1943年秋天的一个傍晚,在延安南泥湾的一个窑洞里,李克农主持了他们简单而庄重的婚礼。

婚礼上只有机要科的几位同志作为见证。他们的新房是一间用油毡布隔开的小窑洞,陈设极其简单:一张土炕,两个木板凳,一张缝着补丁的棉被。但两人都没有丝毫怨言,依然保持着每天十六个小时的工作强度。

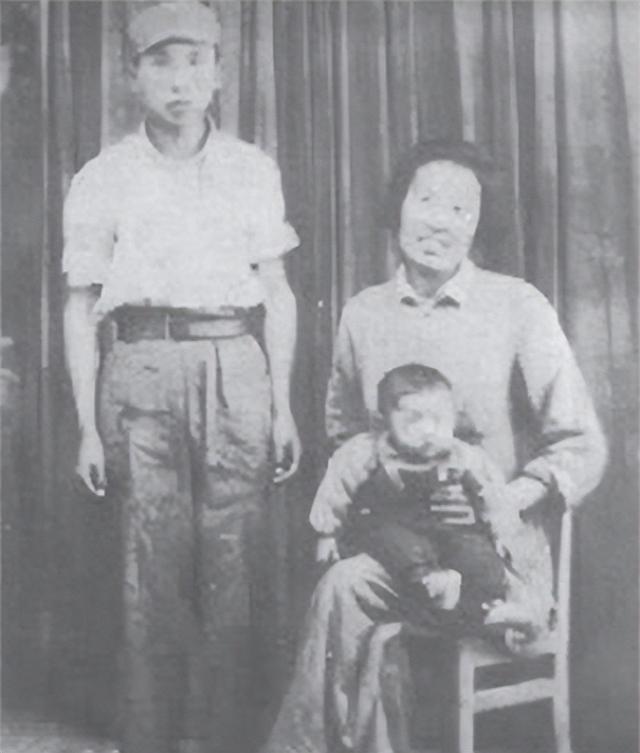

1944年初,董健民怀孕了。即使在孕期,她仍坚持工作,只是由原来的破译工作改为负责编码。钟琪则主动承担了更多的夜班,让妻子能够得到更多休息。那年秋天,他们的女儿出生了,取名钟红。

为了照顾孩子,组织特意给他们安排了一间略大些的窑洞。钟红的摇篮就放在电台旁边,董健民一边工作,一边照看女儿。有时遇到紧急任务,两人轮流抱着孩子工作。小钟红从小就在滴答的电波声中长大,仿佛那就是她的摇篮曲。

1945年春,组织决定派遣一批机要人员前往东北,配合即将展开的东北战役。因为两人都有丰富的密码工作经验,加上配合默契,组织决定派他们夫妻一同前往。考虑到路途遥远,危险重重,组织本打算让孩子留在延安,但两人坚持带着年仅八个月的钟红一起上路。

在出发前的最后一个晚上,他们收到了一份特殊的任务:携带一本新编制的密码本,务必确保安全送达东北局。这本密码本凝聚着党中央对东北局工作的重要指示,其重要性不言而喻。他们将密码本仔细缝入衣服夹层,带上简单的行装,踏上了这段注定不平凡的旅程。

四、生死抉择的考验

1945年8月15日,日本宣布投降。表面上战事已经结束,但国民党特务对共产党人的搜捕却愈发严密。钟琪和董健民带着女儿钟红,从延安出发,准备经天津前往东北。

他们选择了一条隐蔽的路线,避开国民党军队控制的主要城市。白天藏身于农家,夜间赶路。为了不引人注目,他们装扮成普通的难民。董健民将密码本分散缝在几件衣服里,钟琪则将一些重要文件藏在了特制的鞋底夹层中。

到达天津后,他们在地下党的安排下,准备乘坐一艘商船"福星号"偷渡到东北。这艘商船表面上运送货物,实际上经常帮助地下党员转移。8月28日深夜,在码头工人的掩护下,一家三口登上了这艘商船。

船只刚驶出渤海湾不久,突发意外情况。一艘国民党海军巡逻艇发现了"福星号",并发出了检查的信号。商船不得不减速,准备接受检查。这时,船长匆匆跑来通知他们,巡逻艇上有特务,正在对所有乘客进行盘查。

情况万分危急。如果被特务搜查到身上的密码本和文件,不仅他们夫妻会被逮捕,整个地下联络网都将暴露。更重要的是,这本即将送往东北局的新密码本绝对不能落入敌人手中。

钟琪和董健民迅速达成共识。他们找来船长,请求给他们指明此时所在的具体位置。船长告诉他们,现在正处在渤海湾北部,距离最近的陆地大约有十海里。

接下来的十分钟里,夫妻俩检查了随身携带的所有文件和密码本,确保每一份机密材料都牢牢绑在身上。他们还用绳子将三人紧紧捆在一起,这样即使在海水中也不会分开。

特务们已经开始搜查底舱。他们的脚步声越来越近。钟琪和董健民站在船舷边,怀中抱着熟睡的女儿钟红。这个时候,月亮躲进了云层,海面一片漆黑。

巡逻艇的探照灯扫过甲板,特务们的喊声越来越近。就在他们即将冲上甲板的那一刻,这对革命伉俪紧紧相拥,带着女儿纵身跃入了漆黑的海水中。

船上的人听到"扑通"一声,等反应过来时,人已经消失在茫茫夜海中。特务们虽然立即放下救生艇搜寻,但在伸手不见五指的大海中,根本找不到任何踪迹。直到第二天早晨,搜救人员才在距离事发地点约五海里的海域发现了三具紧紧抱在一起的遗体。

检查遗体时,特务们并没有发现任何可疑的文件或物品。因为在跳海前的最后时刻,这对夫妻已经将所有文件和密码本放入口中,咽入腹中。他们用最后的方式,永远保护了组织的机密。

五、永恒的革命精神

1945年9月初,董健民、钟琪夫妇和幼女钟红的牺牲消息传到延安,在机要科引起了强烈震动。李克农同志立即召开了一次特别会议,通报了这个不幸的消息,并决定将他们的事迹作为机要工作者的典范进行宣传。

为了调查真相,组织派出专门小组前往事发地点。通过走访当地渔民和码头工人,调查人员逐步还原了事件的全过程。一位当时在"福星号"上工作的水手回忆,那天晚上董健民还特意向他询问了海水温度和洋流方向。这个细节表明,他们是在充分考虑后才做出了最后的选择。

1946年春,组织在延安为三位烈士举行了追悼会。参加追悼会的有机要科的同志们,还有董健民的父亲董守义。董守义从女儿生前的战友口中得知,董健民和钟琪平时总是把最好的东西留给战友,自己却过着最简朴的生活。即使在物资最紧缺的时候,他们也从不向组织提出特殊要求。

1947年,中央机要局整理了董健民、钟琪夫妇的工作档案。档案显示,在他们共同工作的三年时间里,成功破译了超过两百份敌军密电,传送了上千份重要情报。他们还培养了二十多名优秀的密码工作人员,为革命事业输送了大量人才。

1948年,东北解放战争进入最后阶段。在攻克长春的战役中,八路军缴获了一批国民党的密码设备。经过研究发现,这些设备与董健民、钟琪生前破译过的密码系统有关。他们的工作成果,在三年后仍在发挥着重要作用。

1949年新中国成立后,组织开始系统收集整理革命烈士的事迹。在天津的档案中发现了"福星号"事件的详细记录。根据记载,国民党特务当时在船上搜查时,发现了一些被丢弃的衣物,但所有机密文件都完好地保护了下来。

1950年,中央机要局将董健民、钟琪夫妇的事迹编入《革命先烈传》。书中记载了他们在延安时期的点点滴滴:他们住过的窑洞至今仍保留着当年的模样,墙上还留着他们用来训练的摩尔斯电码表。

1955年,组织在天津海河码头竖立了一块纪念碑,碑文简单记述了这对革命伉俪的牺牲过程。每年清明节,当地的群众都会自发前来祭扫。渐渐地,这里成了爱国主义教育的重要场所。

1960年代,一位曾经和董健民、钟琪共事的老同志,将一份保存多年的手稿交给了档案馆。这是董健民生前整理的密码工作笔记,记录了大量实用的破译技巧和工作经验。这份笔记后来成为机要工作培训的重要教材。

1978年,随着历史档案的公开,更多关于他们的事迹被揭开。在"福星号"船长的回忆中,补充了一个细节:跳海前,董健民将女儿钟红紧紧裹在棉被里,这让她在冰冷的海水中多支撑了一段时间。这个发现,更加体现了革命者在生死关头对组织和亲人的责任。

我流泪了,何其荣幸,虽未谋面,但因为有您,才有今日的中国!跪拜我们的革命烈士,永垂不朽!

那个年代的人,是真正理想主义者。

把孩子留在船上啊,太悲惨了,太壮烈了。当时人被洗脑太彻底了。为他们的牺牲悲伤!无辜的孩子,太心疼!