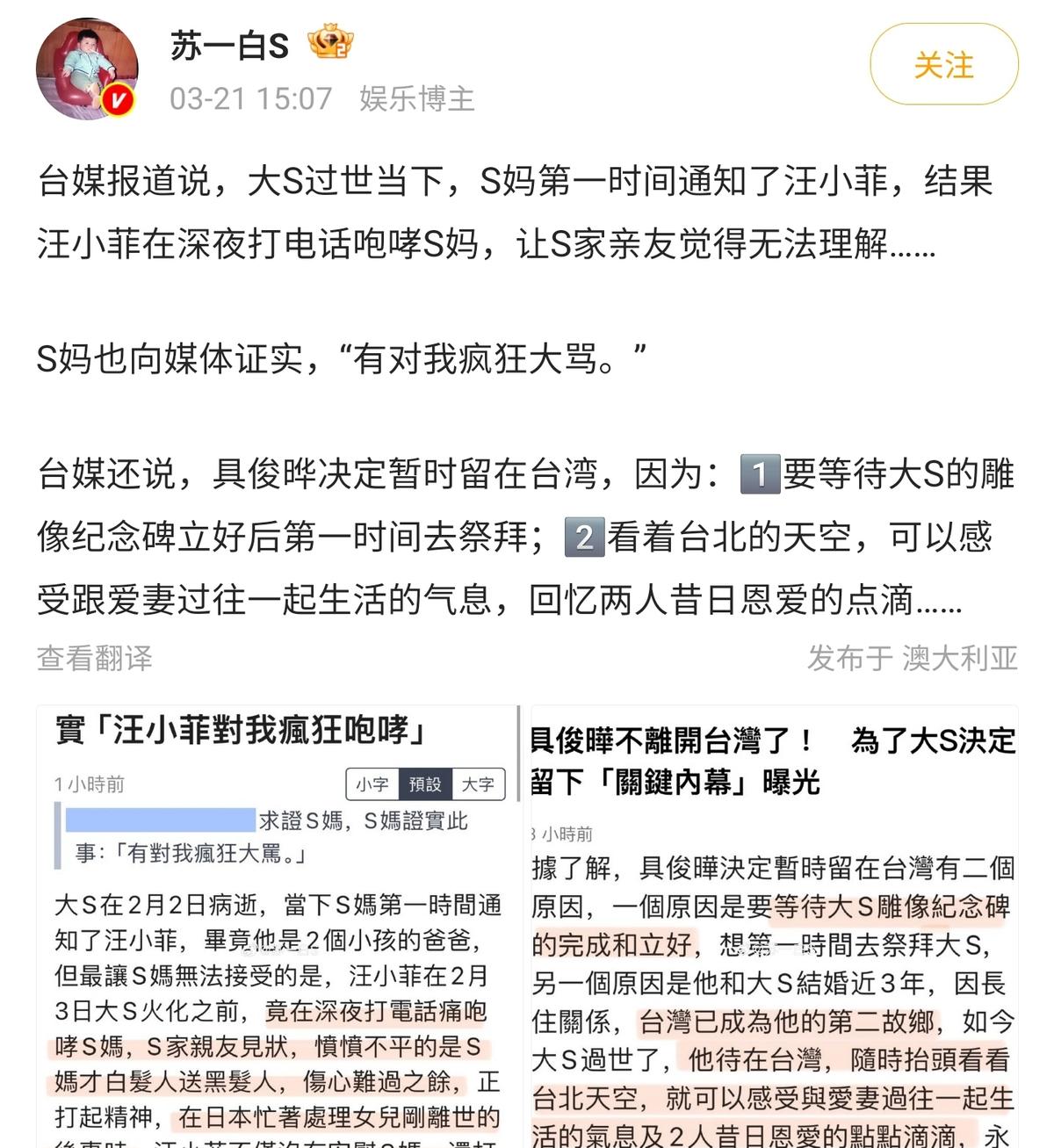

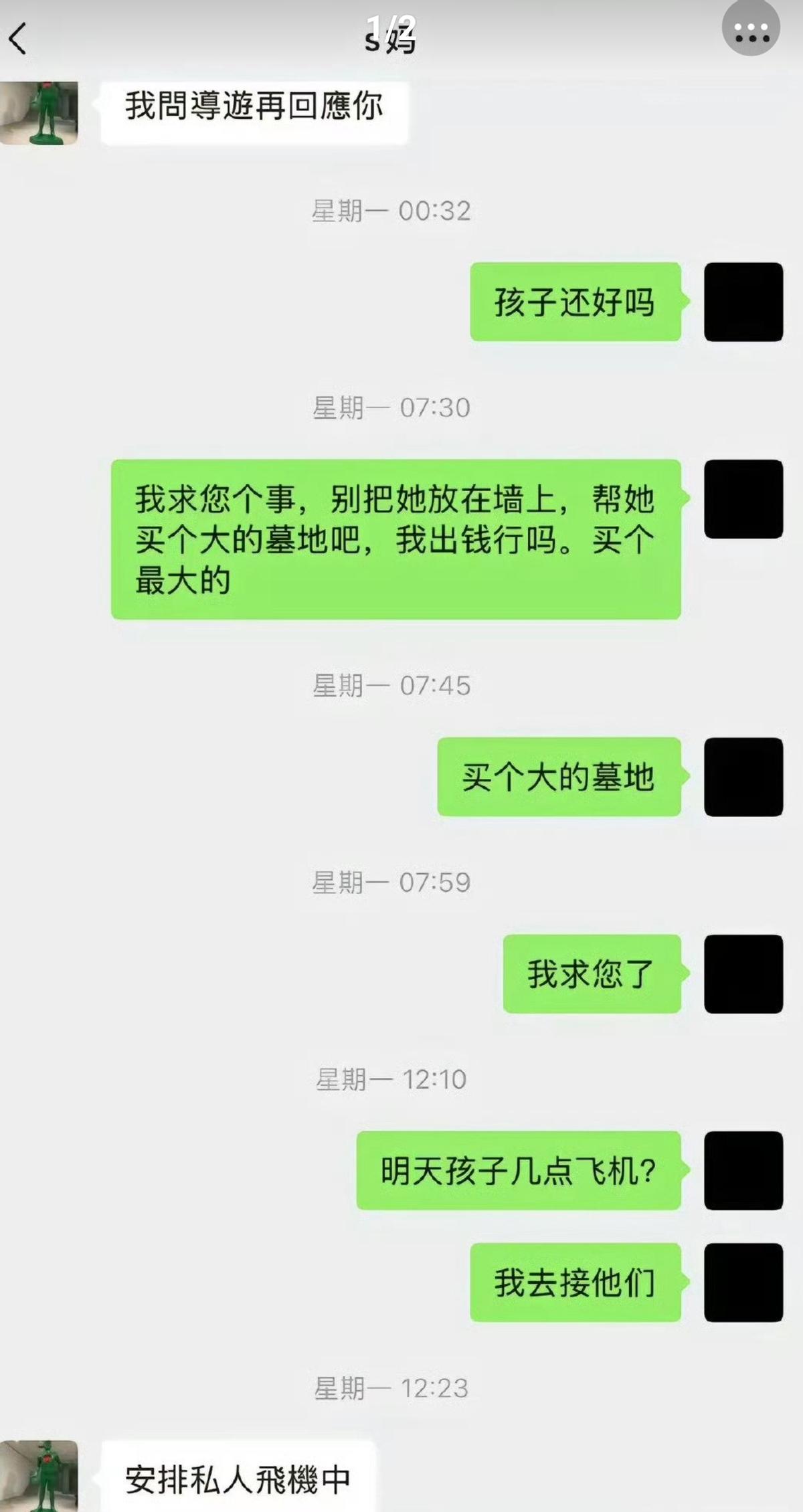

2024年3月21日凌晨,台北某高档酒店里,汪小菲对着手机屏幕反复修改着给S妈的短信。这个曾在镜头前摔过婚戒的北京爷们,此刻正为前妻的骨灰安置问题焦头烂额。他或许没有想到,这段本该属于两个家庭的私密对话,会在12小时后成为全网热议的"连续剧"。

在首尔某咖啡厅里,我偶遇了追星十年的站姐小雨。当聊起大S离世后的风波时,她滑动着手机里保存的2000多条相关热搜记录:"你看,从官宣离婚到葬礼直播,这对曾经的璧人用七年时间,为吃瓜群众打造了部超长待机的真人秀。"

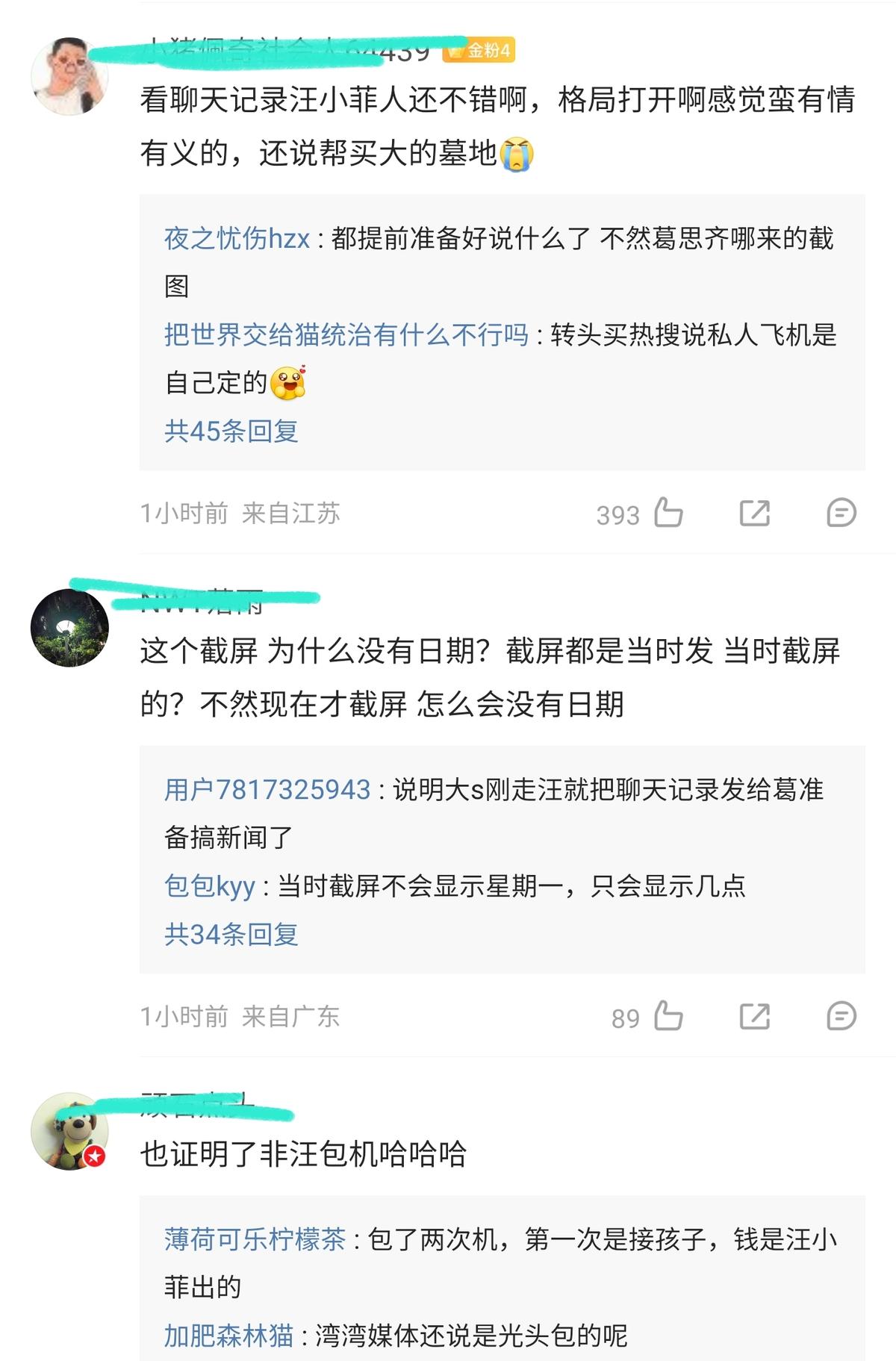

这种全民围观的狂欢并非孤例。据清华大学新媒体研究中心数据显示,2023年涉及明星离婚的热搜平均存活时长达72小时,是普通社会新闻的3.6倍。当汪小菲深夜致电S妈的录音片段在社交平台疯传时,微博服务器在凌晨三点出现了短暂卡顿——这届网友用实际行动证明,他们对明星私生活的关注程度,远超对国际局势的关心。

但在这场流量盛宴背后,藏着个令人细思极恐的现象:38%的网友认为明星有义务公开婚姻细节,而某短视频平台"想看明星离婚协议"的挑战tag,竟在24小时内获得2.3亿次播放。当我们边刷着"汪小菲怒斥S妈"的切片视频,边在评论区写下"求后续"时,是否意识到自己正在参与一场现代版"古罗马斗兽场"的狂欢?

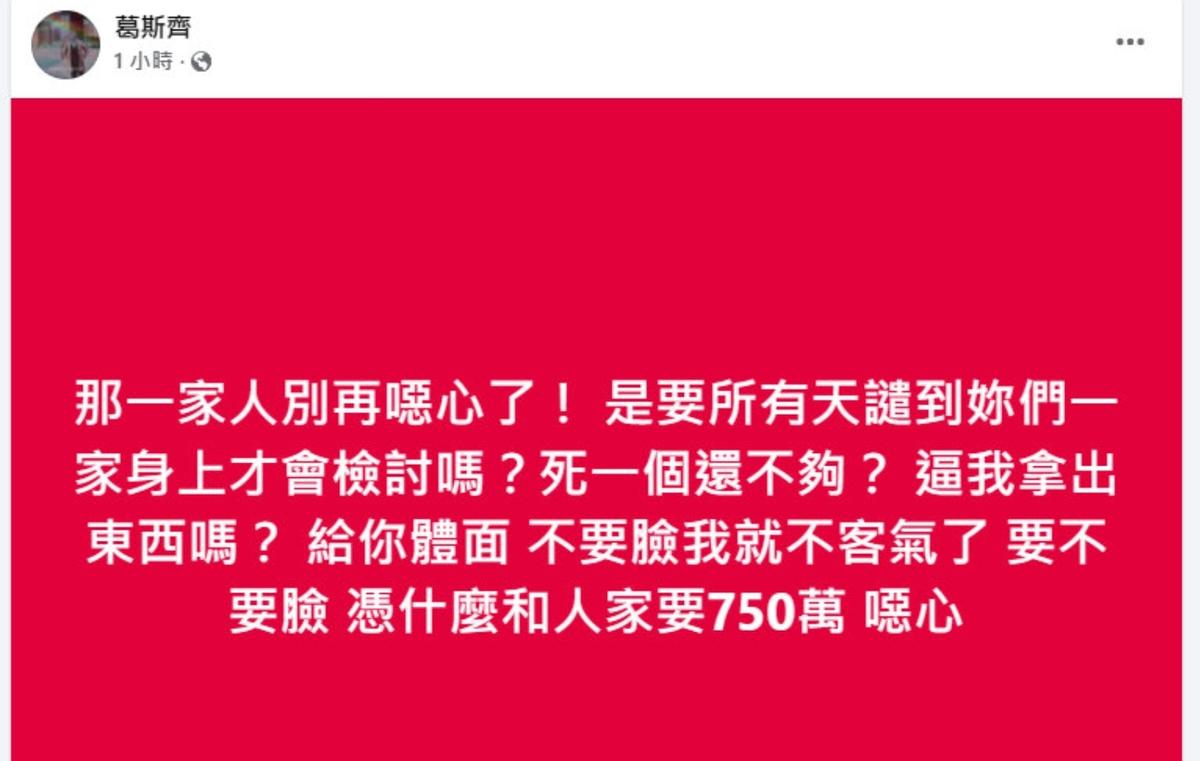

在台北阳明山某处未公开的墓地,大S的骨灰盒至今未能入土为安。这个曾用《流星花园》缔造亚洲偶像神话的女星,身后事却沦为家属争夺话语权的战场。从树葬争议到遗产分配疑云,每个细节都经过媒体显微镜般的放大,最终演变成全民参与的推理游戏。

心理学教授李欣的团队做过个有趣实验:将普通家庭的遗产纠纷案例与明星案例混编,结果83%的参与者对明星案例记忆更深刻,且更容易产生道德审判。这种认知偏差就像滤镜,让我们自动将明星家庭矛盾脑补成狗血剧集——毕竟,谁不想看现实版《顶楼》呢?

但当我们调侃"汪小菲该不该付电费"时,是否想过那栋别墅里真实存在过的柴米油盐?某次行业聚会上,某制作人酒后吐真言:"你们知道最魔幻的是什么吗?明星离婚协议书现在都成综艺节目招商书附件了。"这话虽刺耳,却揭露了残酷现实:在流量经济中,连生离死别都能被包装成IP。

在首尔江南区某心理咨询中心,治疗师金美兰的客户名单里新增了多位艺人。她发现近三年因舆论压力就诊的明星中,68%的病因与离婚纠纷有关。"有位女艺人离婚三年后,还在接受'网络人格解体'治疗——她无法区分真实自我和热搜中的'她'。"

这种身份撕裂在汪小菲身上尤为明显。从"京城四少"到"暴躁前夫",公众印象随着热搜词条不断刷新。但鲜少有人注意到,在狗仔偷拍照之外,他每周固定去国际学校接孩子,疫情期间默默捐赠过三批医疗物资。这些"非剧本"行为,在算法推荐机制中永远敌不过一句"电费梗"。

更值得深思的是,在这场全民追剧中,真正的主角早已失语。大S生前最后一条ins停留在分享育儿心得,评论区却挤满追问财产分配的"课代表"。当我们用"吃瓜"表情包解构他人人生时,是否在无意间成为了《黑镜》中那个对着屏幕尖叫的观众?

深夜刷到"汪小菲新恋情曝光"的热搜时,我忽然想起《楚门的世界》那句经典台词:"外面的世界比我虚构的世界更不真实。"在算法编织的信息茧房里,我们何尝不是另一个楚门?或许该关掉手机,让汪小菲们能安静处理家事,让大S得以体面长眠。毕竟,当热搜潮水退去后,留下的不该只有满地狼藉的八卦碎片,还应存有些许对生命的敬畏,对人性的宽容。