中朝“翻脸”了?韩国媒体的戏过了头!“中朝关系是不是出问题了?”最近,有关中朝关系的一则传闻再次在舆论场上炸开了锅。起因是短短72小时内朝鲜发生的两件“微妙”事件——一是朝鲜在公开文件中仅提到俄罗斯贺信,没有提及中国;二是朝中社突然删除了纪念中朝建交75周年的专栏文章。

于是,韩国媒体立刻坐不住了,渲染起所谓的“中朝关系破裂”“割席断交”等耸人听闻的言论,一时间,断交、冷战的声音不绝于耳。可问题是,中朝关系真的像韩国媒体渲染得那么“岌岌可危”吗?一锤定音前,我们得先把这些扑朔迷离的细节捋清楚。

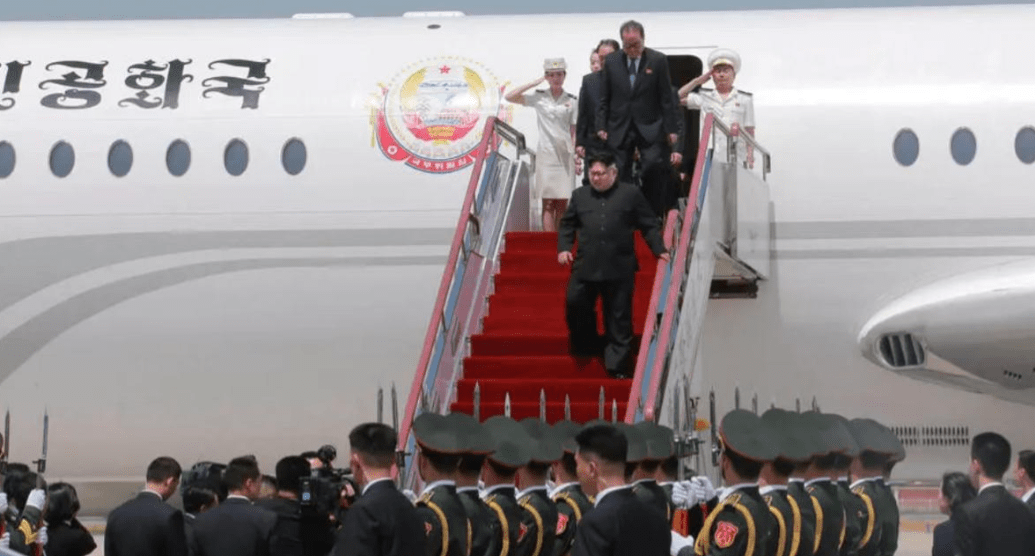

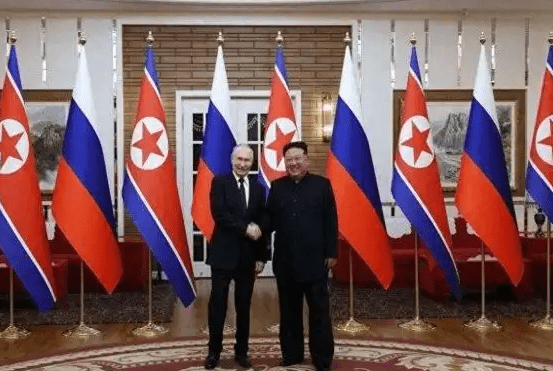

先来说说第一个被热炒的点:朝鲜公开的俄罗斯贺信。事实上,朝鲜近年来和俄罗斯的关系确实越来越近。这背后最重要的驱动因素之一,是2024年底朝俄双方签订的《全面战略伙伴关系条约》。这不仅是一纸合作协议,更标志着两国在军事、经济等诸多领域的合作进入了一个新阶段。双方曾明确表示,军事合作将作为重点内容之一,未来俄方可能为朝鲜提供更多技术支持。

这种转向当然引起了韩国的警觉。韩国媒体的报道显然带着焦虑,认为这种“兄弟情”可能会进一步加强朝鲜在半岛问题上的强硬态度,甚至对韩国构成更大的威胁。但从客观角度看,朝俄互动更多地与国际局势相关,而不是单纯“冷落”中国。要知道,朝鲜并非一条船上只能搭一个人,它的外交策略一向以多样性和灵活性著称。对朝鲜而言,搞好与俄罗斯的关系并不意味着与中国“绝交”,更可能是在中美俄博弈中为自己争取更多选择权。

所以,有些人盯着一封贺信做文章,把这关联到中朝“闹翻”,未免有点过度解读的意思。

再来看第二件事,朝鲜删除了中朝建交75周年的专栏。这背后有没有“蛛丝马迹”?或许有,但远没有到“割席断交”的地步。从中国的官方表态来看,两国关系在此期间仍保持正常运转。中朝外长之间通过电话互致问候,双方还在构想未来关系的发展方向。不仅如此,中国在中朝建交的节点上明确向外界释放了信号:中朝关系基础深厚,经历了战火的考验,还因共同的历史记忆筑成了“牢不可破”的纽带。

说白了,掰一根树枝就说要砍树,这种说法有点草率。打个比方,两家的老交情,不会因为一顿饭没互相叫对方就变成“老死不相往来”。尤其在涉及国家利益的大问题上,更不存在这样简单的“硬切割”。

实际上,中朝的合作内容从来不只是单一的军事领域,也包括经济、贸易和文化交流。虽然近年来受国际制裁和疫情等因素影响,两国经贸活动有所放缓,但双方已经逐步搭建起新模式,试图通过更多创新方式推动合作。韩国媒体把焦点集中在局部异动上,没有看到中朝关系更大的格局和复杂性。

实际上,韩国在这次“中朝割席”调子里掺了多少自己的小心思,不难看出来。近年来,韩国不仅在舆论上热衷于“挑事”,更通过经济和外交手段试图摸清中方的立场。比如,韩国官员曾在多个国际会议上公开呼吁中国参与更严厉的对朝制裁。但中国的回应一直表现得非常冷静:一边维持与朝鲜的正常交往,一边坚持主张和平对话解决半岛问题。从这个角度看,中国在朝鲜问题上的“中立态度”是经过深思熟虑的结果,而不是随外界节奏起舞的临时起意。

放到更大的国际背景下,这种稳健风格也在向外传递一个清晰的信号:不会因为某些外界炒作或个别国家的“试探”改变自己的方针。这种态度不仅避免了局势进一步恶化,更让人清楚地看到,一个大国在应对敏感问题时的分寸感和责任感。

对眼下的中朝、朝俄关系来说,透过历史的镜头看,会发现不少“似曾相识”的画面。美苏冷战期间,小国在两个强国间试图找到平衡点的戏码屡见不鲜。今天的朝鲜也走着类似的路,它并不牢牢绑定一方,而是结合自己的经济困境和安全压力,主动在中俄之间“走钢丝”,以此追求选择权最大化。

对于这种策略,韩国选择性忽略,把矛头指向所谓中国的“失控”,更像是借夸大对方分歧来增强自己在半岛问题上的话语权。与其说韩国对事态的发展有所担忧,不如说它需要一个分化中俄、挑拨局势的借口。

至于中国和朝鲜的关系是否会因外界渲染的这点“风波”而改变,答案其实很清楚:大概率不会。过去几年,从制裁到疫情,再到国际形势的风云变幻,中朝关系经历了足够多的考验,但仍保持住了一定的稳定性。而在未来,区域经济合作倡议如“一带一路”等,也仍然为包括朝鲜在内的发展中国家提供了巨大的潜力空间。

中朝关系自有其内生动力,不会随外部轻易起伏。单纯的炒作和离间,终究是外界的一厢情愿。

打铁还需自身硬。半岛局势的最终走向,终归取决于所有相关方的决策,炒作和“小动作”解决不了任何问题,也掩盖不了真实的困境。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。