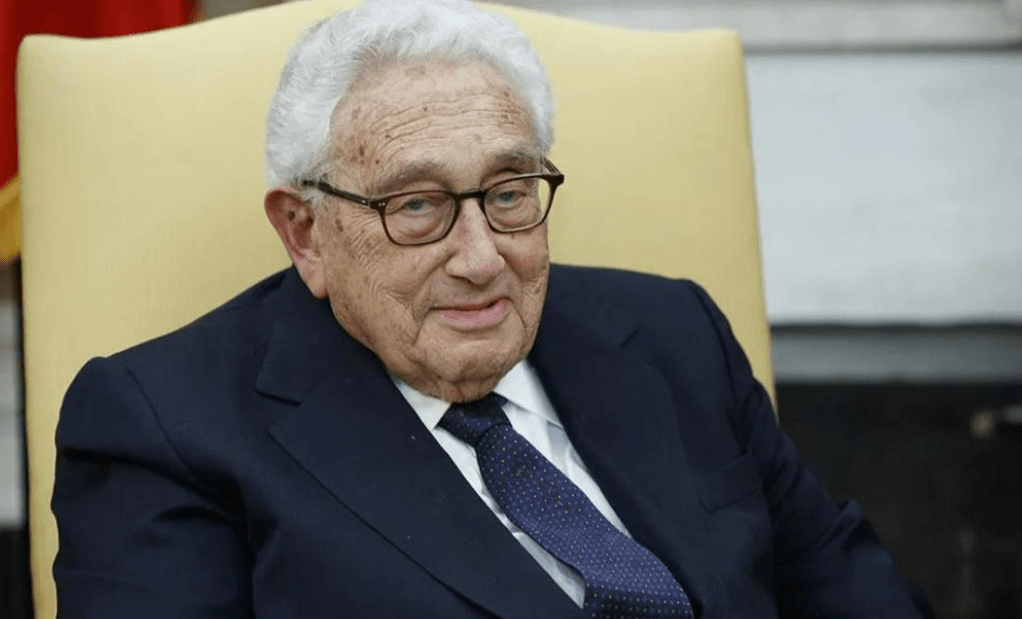

俄乌战争还在愈演愈烈,而战场之外的消耗,从经济到社会,似乎也波及到了更广的范围。但你有没有想过,第一个因为这场战争而撑不住的国家可能会是谁?是乌克兰?是俄罗斯?都不是!基辛格曾一针见血地指出:英国,曾经的大英帝国,可能会是第一个被耗干的国家。而看看当下的英国,这个预测,或许并不是危言耸听。

先看看英国对乌克兰的援助,够“大手笔”的。贫铀弹、防空系统,无人机还有即将可能出手的F-16战机——英国的这番操作让人不得不感叹,真是花钱如流水。

据统计,英国对乌克兰的援助款项已经超过40亿英镑。这40亿英镑是什么概念?

换算成你我的日常生活,这都能解决多少英国人在能源危机里的“燃眉之急”!可惜,英国政府没有考虑这么多,硬是将自己“绑”上了俄乌战争这辆烧钱的战车。

有人还记得吗?今年5月,泽连斯基亲自跑去拜会英国首相苏纳克,结果后者当场就拍板要再追加无人机和防空导弹的援助,生怕动作慢了被看轻。

而早在三月份,伦敦就向乌克兰提供了贫铀弹——这种武器你可能听得不多,它不仅伤害敌人,对环境的污染也后患无穷。你说,这种援助除了彰显“老牌帝国”的一腔热血,又究竟能带来多大的实际效用?

而另一边,英国的老百姓却苦得连锅都揭不开。一场俄乌冲突,像多米诺骨牌一样击中了欧洲的能源市场,英国也不能幸免。

能源价格飙得不像话,很多家庭要么只能“惊悚地看天然气账单”,要么只能缩衣节食对付寒冬。真是屋外战场硝烟四起,屋内家庭冷暖自知。

如果你觉得英国仅仅是因为援助乌克兰而掏空了钱包,那可就大错特错了。英国的破败,一部分要归功于自己的“作”,尤其是脱欧这件事。

脱欧,本来是英国为了“放飞自我”,想摆脱欧盟的限制,结果跳出这个圈子才发现,只剩下了自己“单打独斗”。

过去欧盟遮风挡雨,分享各国贸易红利还帮着稳定经济;现在可倒好,自己闷头发力,却落得个“市场资源全流失,外贸生意大缩水”。

即便如此,英国政府倒是乐得心大,要命的是底下的老百姓可不接受了。2023年年初,罢工潮的浪头可谓是一波接一波。医生、老师、护士,甚至公交司机,全都放下活计上街抗议。

据报道,今年2月苏纳克上台刚满100天时,就遇上超过50万人走上街头抗议,谁都不乐意继续替政府的无能买单。

这场罢工规模创下了12年来的新高——要知道,普通人的忍耐是有限度的,饿得久了,总要“找个地方发泄”。

等于说,英国国内的经济状况已经捉襟见肘。而国际上随手撒出去的援助款项,不但没赢得掌声,反而让更多英国人对自家政府心生埋怨。“咱自己都揭不开锅了,倒好意思往外刷存在感?”这种声音,可一点都不少。

英国作为老牌帝国,一向致力于在国际事务中扮演强国角色,尤其在军事上,总希望“自己不能怂”。

但你知道吗,其实英国的国防资源也早已陷入了告急状态。就在最近,英国国防部甚至直接表态:自己已经无力再向乌克兰提供更多武器了。硬实力跟不上了,靠什么撑面子?

讽刺的是,英国政府在连续拔出“家底”支持乌克兰之后,这才发现,原本对俄乌冲突的介入是出于对俄罗斯扩张的战略防范,但如今呢?冬瓜豆腐两头空,除了某种程度上“彰显正义”,一切投入似乎都显得力不从心。

于是基辛格的预测应运而生:这种消耗战如果再来一轮,很可能英国自己就得先扛不住了。

冷静下来想一想,英国这个“老大哥”角色风光不再,在国际舞台上频频想展现存在感,但底气一点点被掏空,结果很可能演化成自我消耗的悲剧。这次对乌克兰的忘我资助,真的能给英国带来什么呢?恐怕结果,得等未来来翻篇。

我们需要关注的是,基辛格的判断绝对不是危言耸听。他看中的从不是每一笔武器援助的细枝末节,而是背后这场战略与心力的消耗。

援助乌克兰,对英国来说早已超出了“帮助”本身,这更像是一种用钱和军事实力“硬撑门面”的最后挣扎。国际政治从来没有“亏本买卖”,也没有“天上白掉馅饼”,英国如今高歌猛进,成本终归得自己埋单。

从基辛格的视角来看,英国的问题根本在于“失衡”,外援的高调付出对国内的资源倾斜造成了压迫,而无论国民情绪还是财政能量,都注定无法承载这种长期透支。

此刻再看俄乌战争的局势,以及英国的投入,还有曾经的辉煌面貌,不得不让人思考,这份坚持到底是源自信念,还是某种无力再挽弯的拖累?

结局如何,我们暂时不得而知,只能等历史、等时间给出答案。不过有一点可以确定:一旦没有找到出口,所谓“强撑”,迟早有一天会变成“真正撑不住”……

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。