前言:七旬老汉的惊世之作,竟让书法专家也自愧不如?

你相信吗?一个只有小学四年级文化的七旬老汉,竟然用八年时间,一笔一划地抄完了中国四大名著,而且是用楷体小字!这听起来简直就像天方夜谭,但事实却真的如此。他的作品不仅字迹工整,装帧精美,还引发了书法界的轩然大波。有人赞叹不已,有人却嗤之以鼻,甚至书法专家也对他的作品提出了质疑。这背后到底隐藏着怎样的故事?让我们一起走进张喜才的世界,探寻这段传奇的真相。

一、山村老汉的书法情缘

在山西的一个小村庄里,张喜才这个名字并不响亮,但他的故事却让人动容。他出生在上世纪40年代,那是一个物资匮乏、生活艰苦的年代。但就是在这样的环境下,张喜才对知识却充满了无尽的渴望。小时候,他常常偷偷跑到村里的私塾去“蹭课”,那份对学习的执着最终打动了家人,让他得以踏上短暂的求学之路。

在私塾里,张喜才第一次接触到了毛笔字,那流畅而有力的笔触,像磁石一样吸引着他。从那时起,他就爱上了书法,每当有空闲时间,他都会拿起毛笔,在纸上挥洒自如。虽然他的文化不高,但他的书法却越写越好,逐渐在村里有了点小名气。

后来,张喜才参军入伍,开始了军营生活。在部队里,他依然没有放下手中的毛笔,常常在训练之余,抽出时间来练习书法。他的字越写越有味道,战友们也都纷纷向他请教。退役后,张喜才进入了一家丝织印染厂工作,虽然工作繁忙,但他依然坚持每天练习书法,那份对书法的热爱,就像他生命中的一团火,永远燃烧着。

二、退休后的书法人生

转眼间,张喜才到了退休的年纪。告别了繁忙的工作,他有了更多的时间来追求自己的爱好。每天清晨,他都会准时出现在村里的广场上,用清水在地上书写大字。他的字苍劲有力,引来了不少村民的围观和赞叹。

随着时间的推移,张喜才的书法技艺越来越精湛,他不仅能用右手写正体字,还能用左手写反体字,这让村民们更加佩服他的才华。他的书法作品也逐渐在周边地区有了名气,不少人慕名而来,向他求字。

然而,对于张喜才来说,书法不仅仅是一种爱好,更是一种传承。他深知自己年纪已大,但心中的那份对传统文化的热爱却从未减退。于是,他决定用自己的方式,将这份热爱传递给更多的人。

三、手抄四大名著的惊世之举

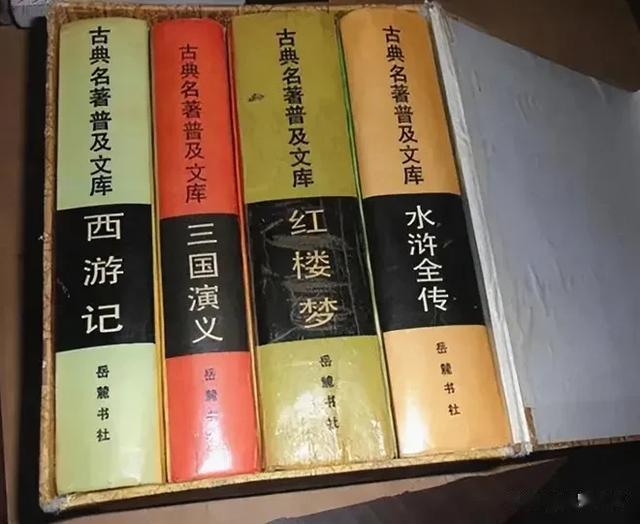

2011年,为了迎接祖国70周年华诞,张喜才做出了一个惊人的决定:他要手抄四大名著!这个决定在村里引起了轩然大波,大家都觉得他是异想天开。毕竟,四大名著加起来有几百万字,而且要用楷体小字抄写,这简直是一项不可能完成的任务。

但张喜才却坚定了自己的信念,他觉得自己有责任将这份传统文化传承下去。于是,他开始了漫长的抄写之路。每天清晨,他都会准时坐在书桌前,拿起毛笔,开始抄写。他的字迹工整有力,每一个字都倾注了他的心血和汗水。

抄写过程中,张喜才遇到了不少困难。夏天的时候,手心容易出汗,字迹容易模糊;冬天的时候,墨汁容易凝固,难以书写。但他从未放弃过,总是想办法克服困难。有时候,为了写好一个字,他会反复练习几十遍,直到满意为止。

就这样,日复一日,年复一年,张喜才终于用八年时间完成了这项惊世之举。他的四大名著手抄本字迹工整、装帧精美,每一本都凝聚了他的心血和汗水。当他拿着这些手抄本展示给村民们看时,大家都被他的毅力和才华所折服。

四、书法专家的质疑与肯定

然而,当张喜才满怀信心地将自己的作品献给书法界时,却遭到了专家的质疑。他们认为张喜才的书法虽然工整有力,但缺乏个性和创新,不足以成为传世之作。这让张喜才有些失落,但他并没有放弃自己的信念。

幸运的是,当地学校得知了张喜才的事迹后,邀请他到学校里展示作品。当学生们看到那些工整的楷体小字和精美的装帧时,无不发出阵阵惊叹。他们纷纷表示要向张喜才学习书法,传承这份传统文化。

张喜才的作品在学校里引起了轰动,也让他重新找回了自信。他意识到,自己的作品虽然不够完美,但那份对传统文化的热爱和传承的精神却是无价的。于是,他更加坚定了自己的信念,决定继续用自己的方式传承这份文化。

五、张喜才的书法传奇

随着时间的推移,张喜才的事迹逐渐传遍了周边地区甚至更远的地方。他的书法作品也受到了越来越多人的关注和喜爱。不少人慕名而来向他求字或者请教书法技巧。张喜才总是热情地接待他们并耐心地传授自己的经验。

在张喜才看来书法不仅仅是一种技艺更是一种文化、一种精神。他希望通过自己的努力和坚持能够让更多的人了解和热爱这份传统文化。他也希望自己的作品能够激励更多的年轻人去学习书法去感受那份独特的魅力和韵味。

如今,张喜才已经七十多岁高龄但他的书法之路却从未停歇。他依然每天清晨都会坐在书桌前拿起毛笔开始新的创作。他的书法作品也越来越多地出现在各种展览和比赛中并获得了不少荣誉和奖项。但对他来说这些荣誉和奖项并不重要重要的是那份对传统文化的热爱和传承的精神能够一直延续下去。

结语:一份热爱,一份传承

张喜才的故事让我们看到了一个普通人对传统文化的热爱和坚守。他用自己的方式将这份热爱传递给了更多的人并激发了他们对传统文化的兴趣和热爱。在这个数字化时代里我们或许已经习惯了用键盘打字、用手机阅读但那份对传统文化的热爱和传承的精神却永远不会过时。

张喜才的作品虽然不够完美但那份对传统文化的热爱和坚守却是无价的。他的作品不仅让我们看到了书法的魅力和韵味更让我们感受到了那份对传统文化的敬畏和尊重。希望在未来能够有更多像张喜才这样的人用自己的方式去传承和弘扬这份宝贵的文化遗产让传统文化在现代社会中焕发出新的生机和活力。