春秋战国时,诸侯就开始修长城,比如秦国的上郡长城、赵国的阴山长城,燕国的燕山长城,齐国的泰山-鲁山长城、楚国的方城。我国北方的长城,东起鸭绿江,西至甘肃嘉峪关,各段相加长两万多千米,主体包括城墙、马道、敌台、铺舍等。

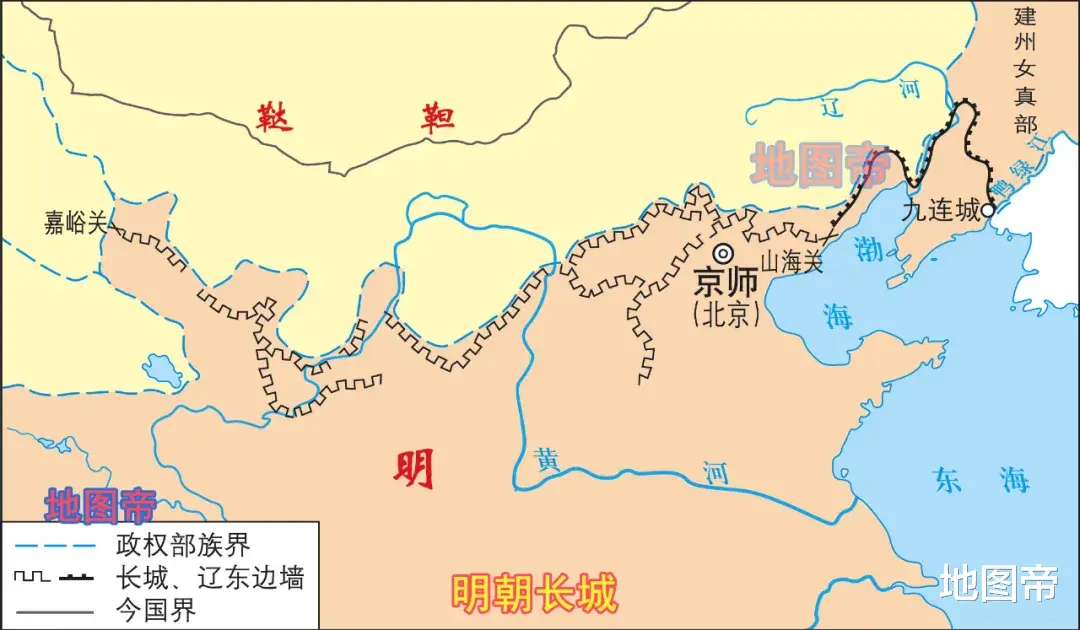

自秦以后,历朝除元和清外,都修长城。明朝的长城,东起鸭绿江,西达嘉峪关,全长约7350千米。

【内外长城】

明朝京师西北的长城有内外两条线,以雁门、宁武、偏头为外三关,居庸、紫荆、倒马为内三关,其中紫荆、倒马与飞狐内外夹峙,忻、代与雁门为唇齿之势。

内、外长城由北京怀柔分岔,内长城向西南经河北易县、涞源、阜平而入山西,经灵丘、繁峙至偏关,与外长城相接;外长城经河北赤诚、张家口、怀安而入山西,再经天镇、大同至偏关。

明长城与此前朝代布局截然不同,在山西境内修了“外长城”与“内长城”两道工事。为什么会形成这样的格局呢?

【藩王守边】

公元前216年(秦始皇三十一年),蒙恬率兵北渡黄河,却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马。秦军取得阴山以南所有地盘,匈奴势力范围退到阴山长城以北,在东胡与月氏的压力之下,一度收缩到大漠以北。始皇令扶苏、蒙恬、王离将燕、赵、秦三国所筑长城,首尾连接起来。东起辽东,西至临洮,称万里长城。

秦长城修建在阴山-燕山一线,后来历朝基本延续这个格局,但明长城收缩至河套-太行山-燕山南麓,且长城与京师之间多了一道“内长城”,这和明朝帝位之争有关。

1372年(明太祖洪武五年、北元昭宗宣光二年)正月至十一月,朱元璋第二次征伐北元,史称岭北之战。此战大明兵分三路,各五万人。徐达的主力中路军大败,李文忠的东路军得失相当,冯胜的西路军获胜。

此战后,大明对蒙古势力急风暴雨的攻击,转为以防御为主。朱元璋不信任异姓大将,于是大封宗室二十五人为藩王,镇守各地。

长城从东往西,大致是:辽王朱植守辽东、燕王朱棣守蓟州、宁王朱权守宣府、代王朱桂守大同、晋王朱㭎守山西、秦王朱樉守陕西、庆王朱㮵守宁夏。

【天子守国门】

1399年(明惠宗建文元年),朱元璋第四子燕王朱棣在北平起兵,以清君侧为名起兵,史称“靖难之役”。

1402年(明惠宗建文帝四年),朱棣攻至应天(今南京),建文帝不知下落,朱棣即位,是为明成祖。

1420年(明成祖永乐十八年),朱棣改北平为北京,名顺天府,随后迁都北京,天子守国门。

朱棣将全国的精锐集中在北京附近,并加紧削藩,防止其他藩王有样学样。明初朱元璋在北方一线设置的九大藩王尽数削减,本来分属辽王、宁王、燕王、谷王、代王、晋王、秦王、庆王、肃王的军事职能,为朝廷三大营(三千营、五军营、神机营)取代。

藩王失去了兵权,朝廷的压力却大增,此时大明在阴山、河套地区正面压力很大,朝廷实际上已经放弃进取,只求保住已有地盘。阴山一带的古长城防线就不得不内撤至陕北、晋北,这就是明朝“外长城”内收的原因。

图-雁门关

朱棣也并非把北京直接暴露在敌方的攻击范围内,而是设置了九边作为外围防线,来保护北京的安全。

所谓九边,也就是由九个重镇,各负责一段长城,也称为九镇。每镇设一个总兵,相当于军区总司令,和现代的军区概念非常相似。

九边大体上是沿着万里长城规划的,从辽东到河西走廊,分别是辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇、延绥镇、宁夏镇、陕西镇、甘肃镇。

【内长城】

朱棣时代,明军对北元是处于优势的,五次北征使蒙古人不敢正面迎击,但朱棣死后,情况就不一样了。

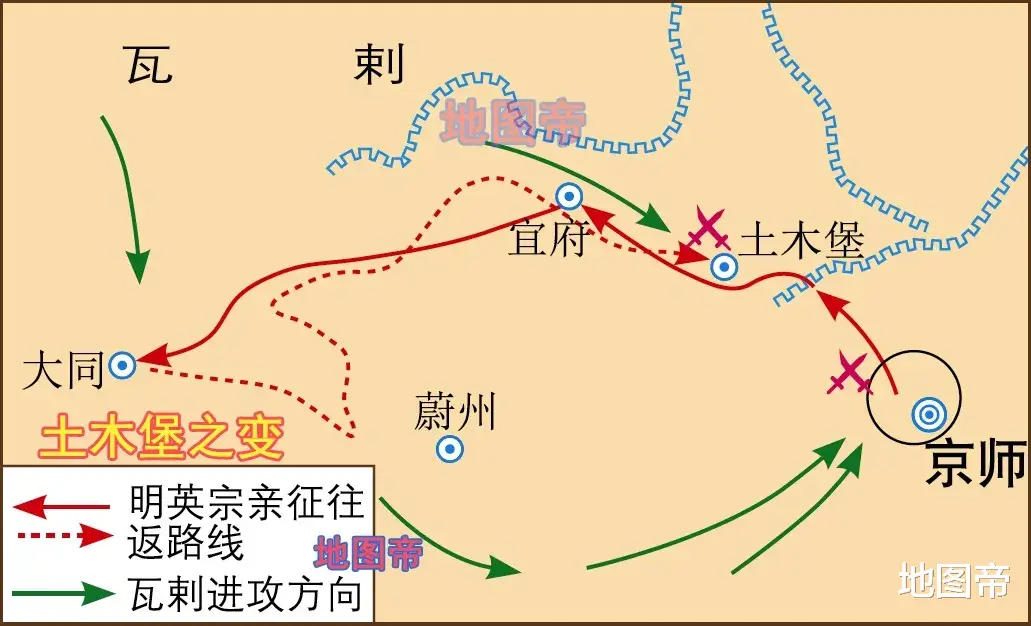

1449年(明英宗正统十四年),瓦剌首领也先率军南下进攻明朝,直逼大同。

明英宗朱祁镇在宦官王振的蛊惑下,不顾群臣反对,率大军五十万亲征。结果明军在土木堡被瓦剌大军包围,明英宗被俘,兵部尚书邝埜、户部尚书王佐等66名大臣战死,明军伤亡超过二十万,京师三大营主力尽失,史称“土木堡之变”。

图-嘉峪关

瓦剌利用明英宗要挟初立景帝的朝廷,遭到拒绝。蒙古人倾巢而出,试图恢复元朝在中原的统治。瓦剌也先挟明英宗进攻京师,大明在兵部尚书于谦的统率下,击退瓦剌军,守住了京师,艰难地打赢了北京保卫战。

朝廷也意识到仅凭“外长城”一道防线,很难抵挡蒙古骑兵冲锋,于是在“外长城”与京师之间再修筑一条“内长城”。这道备用防线在太行山东北部,穿过桑干河,可谓“表里山河”。