在一个微雨的早晨,你走进了一片晨雾氤氲的树林。

脚下的泥土因为雨水的滋润而变得柔软,就在这片自然的绿意中,各式各样的蘑菇悄然绽放。

你俯身捡起那朵形似雨伞的小蘑菇,禁不住想:古代的人们是如何发现并品尝这些美味的呢?

其实,蘑菇不仅仅是我们今天餐桌上的一道菜,它们曾经是古人智慧的结晶,经过几千年的美食探索,从山林到餐桌,蘑菇的用途被开发得淋漓尽致。

从山林到餐桌:菌类猎手的野趣探索在没有超市和菜市场的年代,天地就是最大的餐桌。

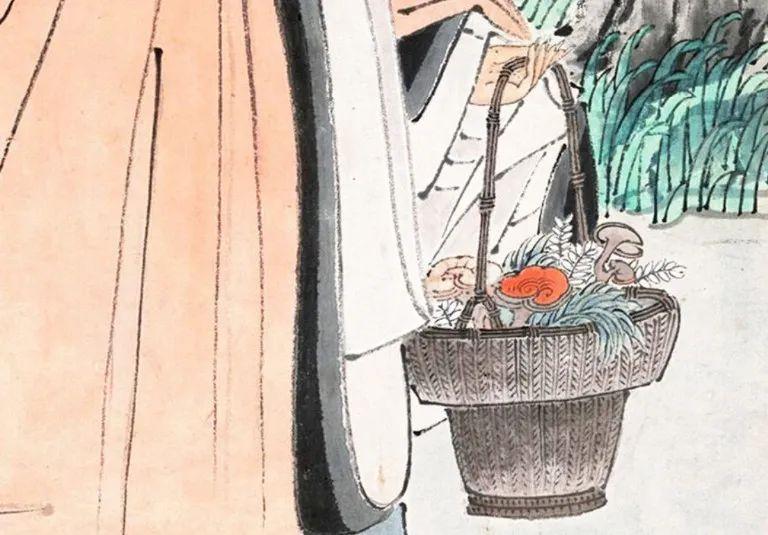

古代的菌类猎手在四季变换中穿梭森林,他们的脚步踏过林间小道,寻觅大自然赐予的珍馐。

宋代《菌谱》曾记下了那段充满神秘的旅程,在浙东山区,每当梅雨季来临,村民们便会走进山林,用镰刀小心翼翼地割下那些形态各异的蘑菇。

他们懂得分辨哪些菌类可以食用,哪些则不能碰。

这种技能,不仅仅是厨艺的开始,更是一场自然的寻宝游戏。

你能想象,当他们背着满筐的野生菌,踏着夕阳的余晖走回家时,是多么自豪吗?

每一朵菌类都是他们从大自然手中赢得的奖赏。

在那时,采集不仅是为了果腹,也是与自然的一场对话。

厨房里的试验:古人菌类烹饪的独特技艺来到厨房,古人开始用智慧让这些朴素的食材焕发出更丰富的风味。

在汉代,马王堆出土的竹简中记载了一种菜肴:菌雉羹。

古人讲究将菌类与雉肉同煮,再加入茱萸和桂叶去除土腥味。

这种搭配使汤更加鲜美,令人垂涎。

随着历史推进,唐代的“烧尾宴”上,那款羊脂蒸菌成为了贵客的最爱。

其如玉的外观,不仅是味觉的享受,也是一种视觉的震撼。

到了宋代,烹饪更是成为一种艺术。

林洪在《山家清供》中提到的“山家三脆”便是一例。

将枸杞芽、甘菊苗和菌类一起冰镇,再佐以酸梅汤,创造出一种令人口齿生津的佳品。

这些菜谱体现出古人非凡的厨艺和对食材搭配的深厚理解,使菌类的美味升华到一个新的高度。

诗意与食材:菌类文化在文人眼中的巧妙表达在古代的文人墨客眼里,蘑菇不仅是食物,更是一种精神的寄托。

苏轼在被贬黄州时,曾写过诗句提到生活的闲适。

围坐炉旁,煮一锅菌汤,这种简单的快乐背后,是苏轼面对人生波折的豁达和从容。

陆游晚年隐居在鉴湖,自奉蕈羹麦饭,并在诗中自嘲。

这些作品不仅记录了他们的生活,也反映了文人们追求精神自由与内心宁静的态度。

这种对菌类的诗意表达,逐步成为一种文化现象,蔓延在中国历史的长卷中。

它告诉我们,生活的美好,有时就在于一碗简单的家常菜,而这种文化也成为了我们今日生活的一部分。

古法养生智慧:千年菌类药用的今昔应用

对于健康的追求是人类永恒的主题,而古人早已在菌类中寻找到了答案。

《神农本草经》称赞茯苓能“安魂养神”,而李时珍在《本草纲目》中,更详述了菌类的药用价值。

他们发现,竹荪能刮油,鸡枞可明目,松茸则是补肾的良药。

这些智慧延续至今,我们仍可以在生活中看到它们的身影。

比如,云南的白族人用鸡枞熬油来治冻疮、藏族人用松茸酿酒抵抗高原反应。

这些做法让我们对古代的医学知识心生敬意,同时也在现代生活中提醒我们传承的重要性。

蘑菇,这些自然中小小的生命,跨越了千年的时光。

它们不仅是餐桌上的一道美味,更在文化、生活、和健康中氤氲出不同的光彩。

这些传统与智慧通过岁月传承给我们,为的是让我们在快速变化的现代生活中,停下脚步感受时间和土地的馈赠,体会锲而不舍的探索精神。

这些古老的智慧,至今仍在我们的生活中提供着不一样的滋味,值得我们珍惜和继续探索。