延安,这座历史悠久的城市,不仅是革命的重要发源地,也是新中国诞生的关键之地。延安精神,源自那场充满艰难与牺牲的长征,其坚定不移的信念始终引导着我们前行。在这里,我们得以回顾那段波澜壮阔的历史。那些珍贵的照片,无声地讲述着先辈们艰苦卓绝的革命历程。至于现今的抗日题材电视剧,它们是否还能准确传达历史真相?恐怕它们更多地在误导着年轻一代。

领袖的风范,时代的印记,追忆伟人。衣着虽朴素,却难掩伟人坚定而深远的眼光,延安精神已然影响全球!

这些珍贵的历史画面捕捉了领袖与将领们风华正茂的时刻,他们充满活力,积极进取。尽管衣着简朴,但每个人都神采奕奕。这些影像不仅是历史的见证,更是对革命先烈的深切怀念。他们身着磨损的军装,却展现出令人敬佩的坚定意志。为了新中国的建立,他们不惜牺牲生命,这种精神值得我们永远铭记。

这张照片拍摄于抗日战争时期的延安,展现了博古通今、才华横溢的伟人形象。他兼具文学与军事才能,无人能与之比肩。肩负重任,他致力于拯救中华民族,建立了不朽功勋,影响深远。如今我们享有的美好生活,正是源于他毕生全心全意为人民服务的奉献精神。人民将永远铭记伟大的领袖毛主席。

1938年,毛泽东与朱德在延安留下了一张珍贵的合影。照片中的朱德总司令身着简朴,腿上缠着行军绑带,展现出随时投入战斗的姿态,令人肃然起敬。作为唯一一位曾指挥过国共两军的高级将领,朱德以无畏的胆识和卓越的军事才能闻名。他始终坚持以人民为中心,言行一致,深受百姓爱戴。他的军事理论与实践经验紧密结合,经得起历史检验,成为指导革命胜利的重要思想武器。

这支陕北游击队装备精良,尽管他们使用的汤姆森冲锋枪在正规军中因弹药短缺而被淘汰,但当地民兵和游击队却得到了这些武器。从服装到装备,这支队伍在当时都算得上顶尖水平,因此特意拍摄照片用于宣传,展示他们的实力和士气。

1938年,在延安,一群八路军的将领们拍下了一张珍贵的合影。照片中的每个人都神采奕奕,脸上挂着自信而灿烂的笑容,对未来的胜利充满期待。这些将领都是那个时代的杰出人物,经历了战火的洗礼,成为了真正的英雄。他们的事迹将被后人永远铭记。尽管当时他们的衣着十分简朴,但每个人都显得精神抖擞,气质非凡,展现出一种无畏的气概。

1937年,延安街头,两位红军战士拍下了一张合影。他们脚上穿着草鞋,看着让人心疼。在那段艰难的日子里,他们最终赢得了胜利,这份胜利真的不容易,我们要好好珍惜。

在延安期间,八路军官兵经过检查站时,需要出示通行证件。当时,延安的关键交通要道都由民兵驻守,充分体现了军民团结协作的精神。军地双方紧密配合,共同执行任务,展现了高度协同的重要性。这种合作模式确保了根据地的安全与秩序,彰显了军民一心的力量。

1944年的延安,这里有一支经历过无数战斗的军队,他们被称为人民的子弟兵。这支部队的士兵们清楚地知道自己战斗的目的:为了理想,为了家人,为了自己,也为了所有像他们一样的普通百姓。正是这种明确的目标,给了他们强大的精神动力和战斗力。

1944年的延安,真实的八路军战士形象与影视作品中的描绘大相径庭。影视剧中的八路军经过艺术处理,更多是为了满足观众的视觉需求。实际上,他们的服装远没有剧中那么光鲜,但精神状态却非常饱满。帽子样式不同,而且真实的战士服装也不会像电视剧里那样一尘不染。

当时,布料稀缺,能穿上布制衣服已经算不错了,大多数衣服还是老百姓自己动手缝制的。在这种情况下,帽子设计得尽量节省布料并不奇怪。八路军戴的那种帽子,几层布料加在一起,几乎相当于半件衣服的用料了。

这位机枪手的面容透露出他长期营养不良,皮肤被风沙和烈日侵蚀得黝黑而干瘦,但神情中却充满了坚毅与乐观。战争的磨砺塑造了他的意志,他必将在这场正义之战中取得胜利。从他的着装判断,拍摄时间大概在1937年至1940年间,因为皖南事变后八路军就不再佩戴青天白日帽徽了。这样的形象与电影中那些衣着整洁、皮肤白皙的八路军战士形成了鲜明对比。

在延安的艰苦岁月里,两位小八路经历了战争的洗礼与领袖的深切关怀。其中一位在战斗中英勇牺牲,另一位则见证了新中国的诞生。他们的故事,承载着那段峥嵘岁月的光辉与沉重,也让我们永远铭记伟大领袖的慈爱与指引。这两位小八路的命运,既是历史的缩影,也是那个时代无数英雄的真实写照。

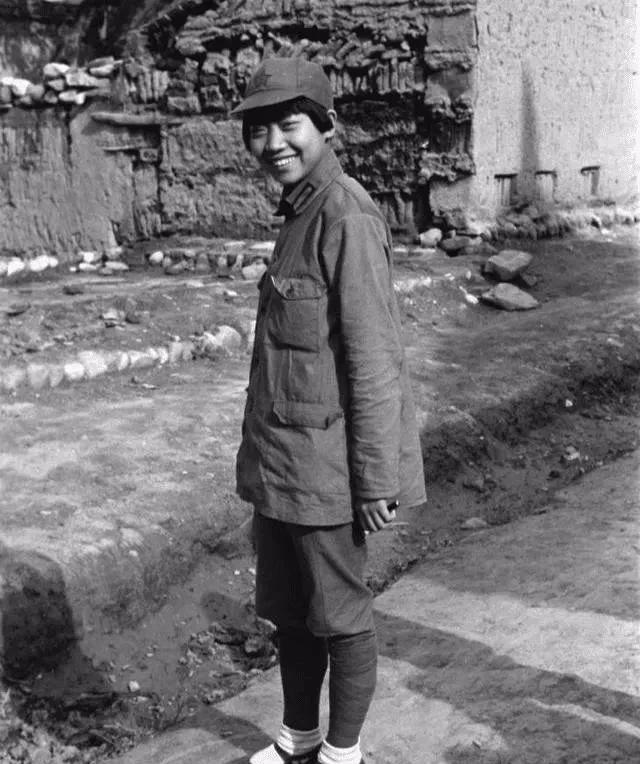

1940年,延安的一位年轻八路军战士展现出非凡的革命热情。尽管年纪不大,但他充满活力,斗志昂扬,令人钦佩。他随身携带土地雷,展现出无畏的精神。

1944年,延安的女八路军战士展现了非凡的勇气与坚韧,她们在战火中锤炼出的精神风貌令人肃然起敬。这些女战士不仅洋溢着青春的活力,还始终保持乐观向上的态度。导演在拍摄时,选择了经过精心装扮的女八路军模特进行表演,这并非为了追求艺术真实,而是为了更有效地吸引观众的注意力。